2018年前后,隨著大數據與人工智能技術的進一步發展,科技企業開始嘗試無邊界的場景化營銷,比如,用技術重構線下廣告,反過來推動媒體的數字化、智能化、網絡化…品牌在這場營銷技術革命中,跌宕起伏,結果是:非但沒有失去地位,反而是朝著更加重要的角色邁進。

忽視品牌的態勢今年被叫了個急剎車:很多大品牌在疫情后,更重視品牌打造了,因為他們太知道“品牌價值意味著什么”。

為了打出差異化,企業不惜重金投入到品牌廣告上。例如,在線教育、新消費行業,線上 + 線下廣告如猛虎出山,這些品牌策略在消費者眼中似乎在燒錢,實則不然,永遠都是買的沒有賣的精。

看起來,建立品牌似乎與數據驅動的營銷理念并不一致。但清醒的一波營銷人已經開始應用過去十年來所學到的營銷技術,在這個數據驅動的世界里,建立品牌策略、做出更好決策了。

用戶調研、頁面測試、轉化率優化這些技能,都被用來支持基本的品牌策略。今天就詳細聊聊用落地頁怎么做品牌——對,你沒看錯,你可以把落地頁優化作為你的品牌實驗場。下面我們一起看看,某些先鋒品牌是怎么做的。

一、落地頁要有品牌感

用落地頁做品牌的前提,是我們真的重視品牌的價值。這里先明確一下“品牌感落地頁”需要去做的幾個基本要點:

1. 設計和用戶體驗達到品牌品質;

2. 表述的態度、語氣和傳遞的信息,與品牌調性統一;

3. 與市場其他同類公司相比,頁面讓消費者體會到品牌差異性;

4. 頁面質量撐得起品牌自身的信任感和承諾感。

以上這些基本的要點,都應該鮮明地體現在落地頁上——無論這個落地頁是短期促銷、還是長期購買。比如,一個科技感十足的在線教育品牌,其落地頁就需要與其廣告風格、官網、產品內設計、整體用戶體驗都保持一致,為了體現出 “科技讓學習變得更輕松高效” 的主題,落地頁也需要帶有更多的互動性和創意點,讓用戶可以信服他們的科技實力。

舉個例子,同樣是明星代言的品牌,不重視落地頁和重視落地頁,在做素材的流程上就會截然不同:不重視的,就會是明星相關的素材,都是品牌的事兒,我們給啥用啥;重視的,就會要求明星在前期就配合落地頁的承接,做出不同使用場景的演繹。

另外,在試圖傳達品牌個性時,落地頁從配色到文案的感覺都很重要。如下圖例子,你可以看到 ABC Mouse 的視覺效果傳達了有趣、優質、專業的要素,配色也傳遞出活潑又童真的感覺。吸引家長視覺的同時,也讓人產生一種積極向上的聯想,符合家長對孩子成長的預期。

?

?

如上所述,落地頁的風格、語氣、文案、素材,都構成了品牌的 "門面"。但“門面裝修”可沒有那么簡單:落地頁的目標是在正確的時間、對正確的人、產生足夠的吸引力——這也是落地頁需要不停測試的原因所在。

今天,效果廣告占據主流的情況下,落地頁已經成為品牌的重要組成部分。

品牌落地頁是否個性十足,能和競爭對手區分開來?

品牌落地頁是否信息傳達足夠巧妙,有魅力讓消費者選擇你?

在線營銷渠道、場景、方式,看似更豐富多樣了,但留資還是僅發生在落地頁這個非常有限的空間里。品牌傳達的信息,需要根據各種因素而變化,比如,新用戶和再次看到的用戶、從不同關鍵詞過來的用戶、做了不一樣點擊動作的用戶… 他們在轉化漏斗中的位置不一樣,看到的東西自然應該不一樣。

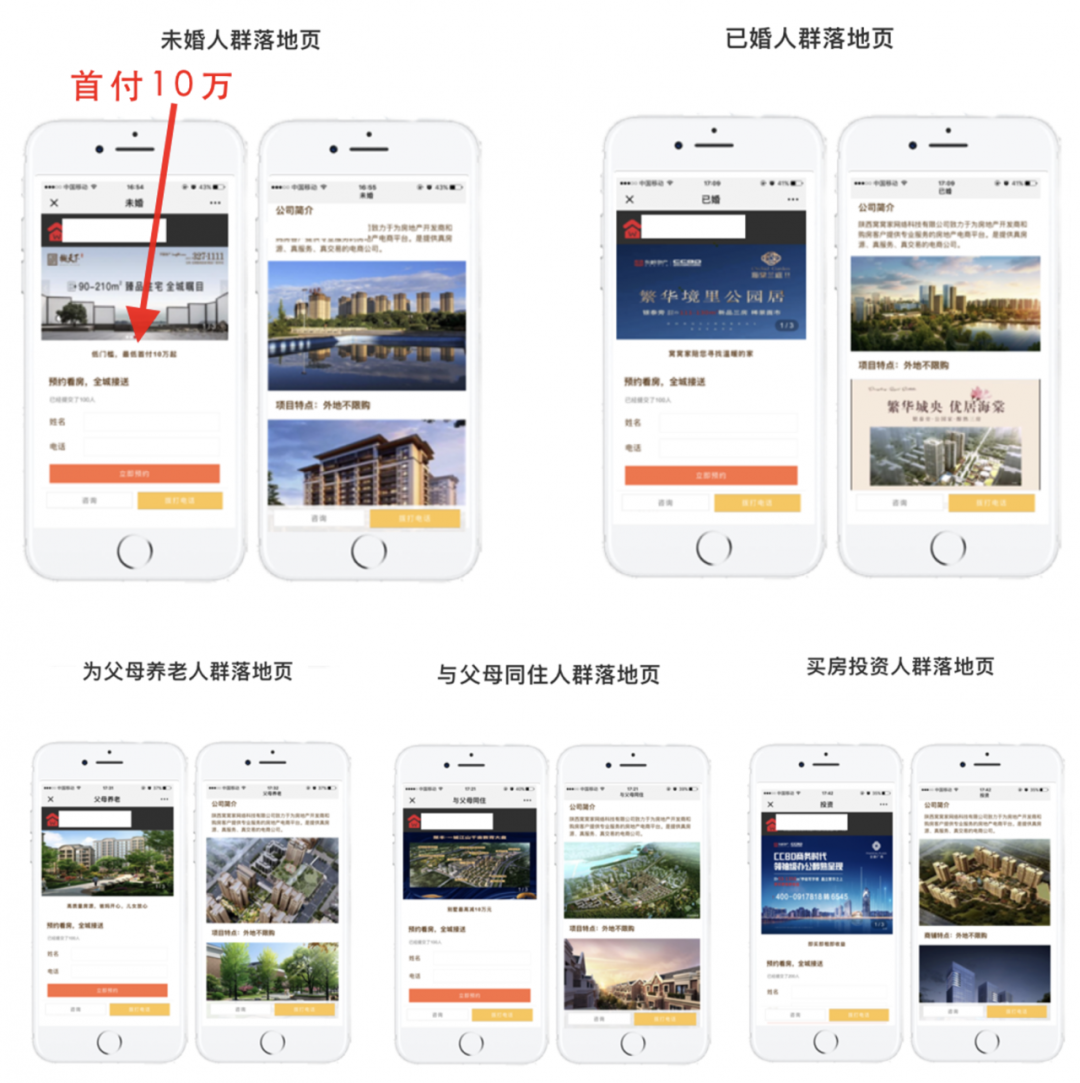

舉個例子,國內某知名房產平臺在做推廣時,針對5個不同的投放單元:未婚、已婚、與父母同住、父母養老、置業投資,分別做了差異化需求分析。

如上圖,該品牌抓住“已婚、父母同住、未婚、父母養老、投資”這5類群體的不同痛點,分別制作了5個不同的落地頁。如,未婚類的落地頁在首圖突出低門檻、首付10萬;已婚會突出社區優美、精裝修,作為新居體面等。這個分人群的落地頁策略,讓其最終轉化率比通用版本提升了超過10%,可見重視落地頁體驗的價值。

再說一下? “品牌承諾感” ,它代表了品牌的信譽,不能忽視。在落地頁里,可以通過主標題、優惠領取等方式呈現。這種時候,營銷手段要和真實產品、銷售環節打通,以確保你在落地頁里承諾的東西,到了后面真的能兌現。否則,用戶會覺得被忽悠,好不容易留資得來的線索,很可能就成了廢線索。

舉個家裝行業的例子。某知名互聯網家裝品牌,因為是促銷季,所以做了“言過其實”的落地頁:為了吸引用戶留資,落地頁上的“算一算你家裝修多少錢”的互動計算器,在計算邏輯上往低了給用戶報價,讓用戶覺得估算出來的價格很優惠,就留資想問問。但是,銷售那邊給出的真實報價相距甚遠,最終轉化率十分慘淡。這就是典型的因為沖頁面轉化率,而犧牲了品牌承諾的例子。

綜上,如果營銷團隊必須考慮品牌因素,那么,落地頁的品質和定位就會大不一樣——品牌最看重消費者對其服務和產品的印象,那么你的落地頁能做到和品牌一樣高品質的基調嗎?不同類型的用戶,你能提供不一樣的落地頁展示,從而讓用戶感到賓至如歸嗎?

二、把落地頁作為方法

據我所知,大多數營銷團隊,在落地頁這個環節是不夠精細化的。原因也比較復雜,涉及到內部資源的分配短缺、權責不明確、優化能力不足等。但最普遍的問題還是——沒有足夠數據,投放和策劃人員往往只能靠拍腦袋做假設,就可能出現和品牌的整體風格不一致、用戶體驗感下降等情況。

現在,和我一起換一種思路:不讓落地頁玩兒命往品牌標準上湊,而是把落地頁作為品牌測試的另一個基地。那么,落地頁這塊兒實驗田,是有著天然優勢的——改版靈活、流量可控、成本可控、數據好量化…

當然,用落地頁做測試的實操方法很多,今天僅介紹幾個我知道的、不少品牌已經在玩兒的試驗方法。

1、用落地頁驗證目標受眾

如果你正在苦心挖掘目標客戶的特征,或者想知道“不同類型的用戶對什么信息有共鳴?”,除了花大價錢做大量用戶研究調查外,還可以通過落地頁來找到一些線索。

舉個具體例子,靈蹊產品在上個月做了SEM投放。同時,為了驗證不同人群對產品方向的關注點,我們用落地頁做了一個有趣的實驗:我們在投放SEM的時候,讓不同的關鍵詞跳轉到不同的落地頁,但都是移動官網形式,從而去測試不同人群對產品功能最感興趣的點。

如圖,我們測了靈蹊品牌詞、轉化率提升、高效制作頁面這3類主題詞,最終發現,還是轉化率提升主題的轉化效果更高。這說明,在當時的市場階段,關注轉化率提升的營銷人會對靈蹊產品更感興趣——他們有一些急需的功能,如 “A/B測試” 功能和可視化熱圖等。

可見,通過落地頁做測試,將流量分配到不同版本上,看同一類用戶的轉化率差異,就可以比較出哪些關鍵詞、元素、信息能產生用戶共鳴,從而推斷“用戶當下階段”的真正喜好。當然,流量如何分割是很有學問的,需要控制成本的同時,確保測試數據結果可信。(哈哈,是的,這個功能靈蹊就可以做到。)

我們還可以把落地頁當作心理測試來玩兒,設置不同的跳轉問題,讓用戶自己選擇不同的轉化漏斗。例如,下圖這個治脫發的產品廣告,會先問你是男是女,他們測試了多種不同的跳轉路徑,發現男性角色點擊,直接跳轉客服對話框轉化最好;而女性角色點擊后,進入詳細說明頁面,轉化率最好。

這是由于女性和男性的購買決策思維是不同的,導致需要分路徑營銷。可見,同樣是購買者,我們可以通過落地頁讓他們自己進入不同的轉化環節,通過比較最終轉化,來抓住這些用戶最在乎的點。

通過做落地頁的轉化率優化測試,我們順便可以通過用戶的明確行為數據,來獲得比猜測更為準確的洞察,用以幫助落地頁前、后的人群轉化。

2、CTA 測試用戶行動動機

需要提醒大家,落地頁的測試雖然可以提供很多品牌相關的信息,但關鍵是營銷人員是否有意識“結合品牌定位,進行用戶洞察分析”,因為大部分投放人只關心最直接的業績,不會思考除轉化率以外的問題。

但是,突破往往需要另辟蹊徑。對品牌和產品本身的關注,可以幫助投放人?“借力” 營銷——打品牌花了那么多錢,好不容易給消費者形成了品牌認知,咱們在效果營銷中,不用白不用呀,所以落地頁一定要把品牌價值發揮最大才行。

總之,測試 CTA 可以幫助營銷人更好地了解:目標受眾在轉化的不同階段,想要的到底是什么。

3、提升轉化率、同時驗證定位

a.除了頭圖和標題外,頁面其余部分都確保相同;

b.通過短期的、大流量渠道進行這幾個版本的測試;

c.看看哪一個能獲得最多的轉化。

舉幾個靈蹊用戶的例子,都是快速驗證不同主題后,得到了更準確的產品價值洞察。

這樣的測試,你可以在產品定位不明確或同質化產品競爭激烈的階段多采用,快速找到一個最能引起用戶共鳴的營銷切入點。這樣,就可以獲得比猜測、普通用戶調查都更有實用性的數據:哪些文案(賣點)真正讓用戶轉化了?

4、做效果和品牌間的橋梁

落地頁之所以是這兩個團隊提效的很好切入點,是因為它完全可以做成數據驅動的。而它所處的位置即決定著轉化、又代表著品牌形象,應用好了,可以事半功倍。

注重轉化的營銷團隊可以通過落地頁的主動測試、重新洞察到品牌的人群定位、產品賣點,與品牌團隊建立更密切的合作關系。比如,前文提到的代言人的選擇和素材拍攝,就可以結合效果營銷團隊的洞察,進行調整和修改。

另外,品牌還可以利用落地頁,通過對文案、定位和設計進行小規模的測試來測試 "品牌相關 "的東西。品牌以這種方式可以在大型品牌投入前,低成本測試出一些結果,有助于為品牌戰略的制定。

同時,這種合作,可以避免營銷團隊的 “短視” :你的落地頁的信息傳遞是否真實可信,有沒有損傷品牌的信用?你的落地頁設計,是否考慮到下一個漏斗的轉化指標了?

三、結語

市場上有很多人其實并不認同品效合一的說法,因為這兩者之間似乎存在天生的矛盾。

但是,解決矛盾可以有很多種不同的方式,通過落地頁做測試,是個很妙的切入點——智能化的落地頁可以細分流量,給用戶更多樣的在線“體驗”場景,我們完全可以在這些場景中,找到品牌戰略需要的更多信息和答案。

其實,品牌和數據驅動的營銷不需要分開,也不能分開。通過合作,效果營銷的過程本身就可以為品牌戰略提供可信的數據支持,同時,可以幫助品牌更好地了解客戶需求和對品牌的看法。而落地頁作為 “關鍵測試場” 所起到的作用,我就不再贅述了。

本文由@靈蹊營銷筆記原創,運營喵專欄作者。