在線教育獲客成本日漸趨高,想要進一步提升業務的轉化收益,要么提升轉化率,所以大家都都在談私域流量;要么提高客單價,所以默契的統一漲了價。

1.流量驅動的在線教育

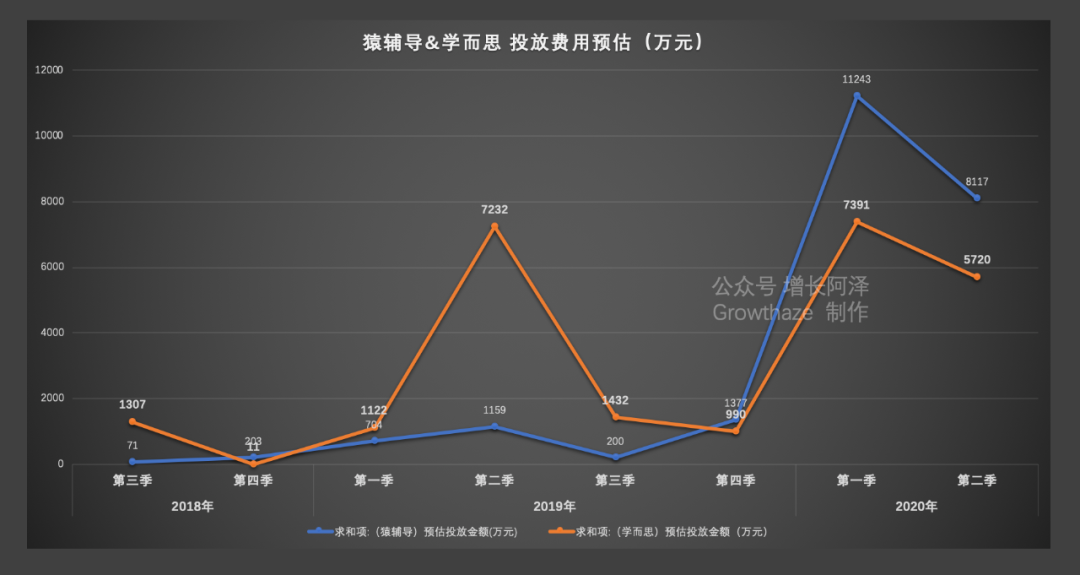

數據來源:App Growing、廣發證券發展研究中心

以猿輔導和學而思為例,從2018年7月1日~2020年6月4日,近2年時間里,預估投放金額累計都超過2億,且呈現上升趨勢。

數據來源:App Growing

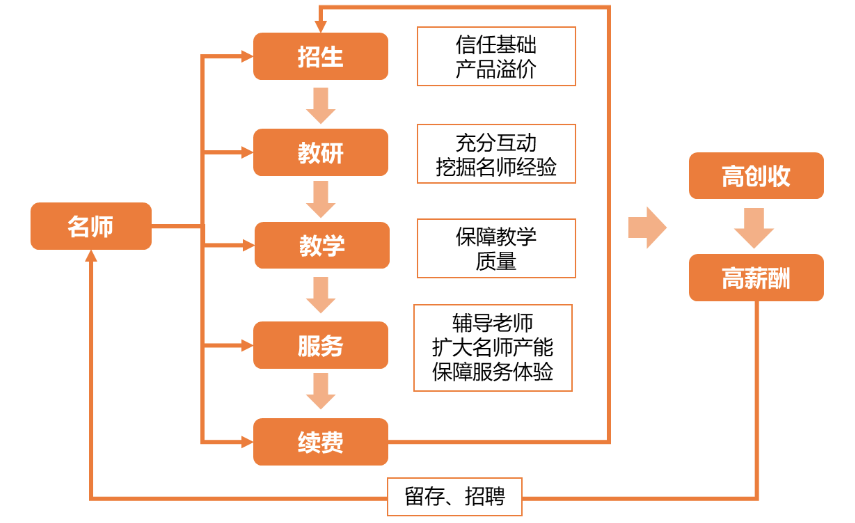

在整個教育市場,優秀的師資是有限的,各大教育公司的工作就是將師資包裝成銷售的課程SKU,拉新增長就是招攬顧客,運營本質上干的是服務兼銷售的工作。

數據來源:廣證恒生

我們常常會聽到教育公司對外宣稱技術驅動,某tool被封禁之后,原來大佬也在裸泳,缺少了某tool輔助,頭部公司也免不了重回手動時代。

市面上關于教育公司拆解案例有很多,之前我也寫過一篇深度研究在線教育的文章《通過商業情報挖掘,4個維度拆解字節跳動教育產品,淺析在線教育發展歷程》現在看來都沒有觸及到行業的本質——跑通一套獲客邏輯,然后瘋狂洗流量,這就是當前大多數在線教育公司的商業模式。

我在當時的文章中提到,教育行業線上線下融合加速,OMO模式將會是一個趨勢。

流量進入存量時代,買量的獲客成本只增不減,教育公司探索線上與線下融合的可能性,也是出于優化流量成本的考慮。

2.上漲的成本與連年的虧損

新東方和跟誰學的整體獲客成本都呈現波動上升的趨勢,由18年的100多元漲到如今的200元以上。注:YOY(Year-on-year percentage),是指當期的數據較去年同期變動多少。

資料來源:公司公告,中信證券研究部

注:獲客成本=銷售費用/總付費人次

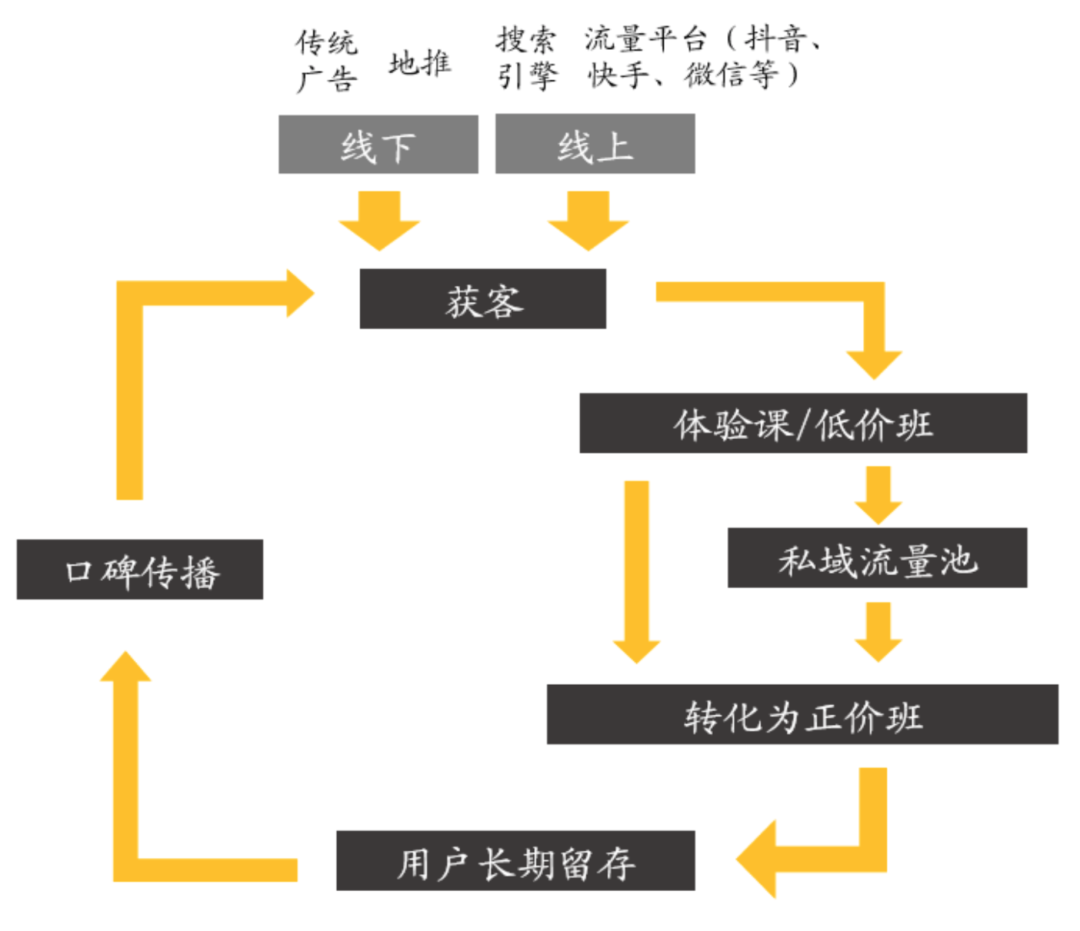

在線教育可謂是互聯網增長策略應用最多的行業,社交裂變、效果廣告、地推、軟文投放、SEM、ASO、短視頻、KOL/KOC...當然還有頭部公司也在用的社群截流,最近也有公司開始線下買量了,可見流量獲取的形勢嚴峻。

數據來源:廣發證券發展研究中心

當然做得好的教育公司還可借助口碑實現老帶新,但目前的拉新效率肯定是不及前面的幾種方法,未來通過精細化運營也許會提升也不一定。

留存轉化靠體驗營,5天、7天、12天、14天、21天不等,免費到低單價,低單價到中單價,中單價到高單價,將用戶的LTV挖掘到極致。

數據來源:廣證恒生

這些獲客及轉化的策略在之前一段時間,幫助教育公司取得了顯著的收益,但存量時代要想深挖用戶LTV最終拼的還是企業的產品和服務,這也是為什么高單價的課程都需要強銷售介入。

但即便是應用了如此豐富的增長轉化策略,2019年頭部的教育公司,也只有跟誰學的凈利潤是正的,怎奈跟誰學也因此受到做空機構的格外關注,空前絕后10次做空。

2019年在線教育上市公司毛利率/凈利率對比

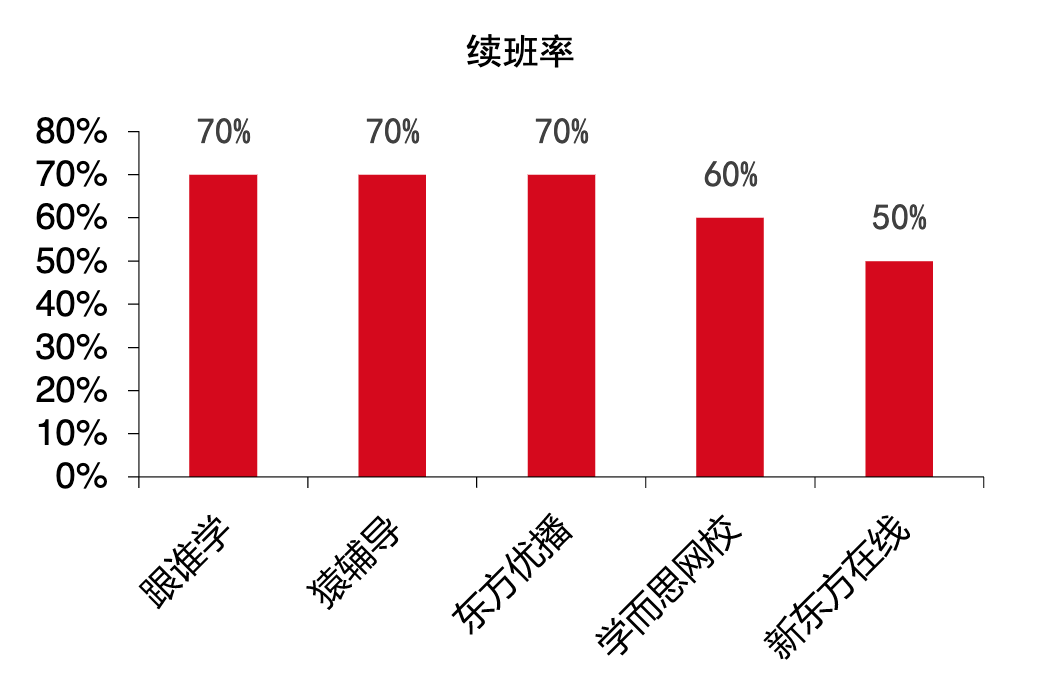

但這絲毫不影響資本對教育行業的熱情,復購率是在線教育的生命線,K12教育的用戶生命周期理論上長達12年,賭的就是用戶的長期復購。

頭部在線K12機構2019年續班率

資料來源:行業調研,中信證券研究部

所以盡管大部分企業連年虧損,在線教育的賽道依舊火熱,我們看過不少用資本燒出一個市場的神話,在線教育競爭激烈,誰能分得最大的蛋糕?在這過程中是企業綁架了資本,還是資本綁架了教育?

3.封禁了工具,失控的運營

因為在線教育產品的特殊性,隨著銷售數量的增加,課程制作的邊際成本遞減,最經濟的辦法就是將教育當成一門流量的生意。

每個在線教育公司都有自己的藍圖和愿景,字里行間都透露著:服務客戶,技術驅動,“一個男人愛不愛你,不要看他說了什么,而要看他做了什么“。

某tool封禁在教育行業引發的地震,一定程度上也成了檢驗企業的試金石。

我相信很多技術驅動教育公司都在朝著精細化運營的技術方向努力,但運營模式卻還停留在增量時代的洗流量模式,"我把你當老師,你把我當私域流量"。

用一個詞概括現在的體驗營就是 “分層會銷”,只要能將流量高效變現,對企業就是好的方法,可因此積累的技術和運營上的問題都在某tool被封禁后暴露無遺。

4.私域的變與不變

5.?注重私域長期價值,才有好未來

最后需要說明的是,在線教育企業在教學服務上其實也投入了很大的技術成本,只是從目前看來,商業變現過于依賴流量帶來的規模化效應,給外界的感知更像是流量驅動。

大家之所以現在熱衷于討論私域,也只是因為公域的東西沒那么好做了,但做私域也不一定輕松,運作流量只是手段,所有的策略都服務于目的,所有的商業行為最終都要實現用戶價值,愿沉下心做教育的公司都有好的未來。

本文為@運營喵原創,運營喵專欄作者。