一切為了寫作。

時間過得很快呢,粗略算了一下,從2016年開始寫作至今,已過去了約摸六年的時間了。雖說這六年的時間里,并非每天都會趴在電腦前或拿出紙筆寫一寫東西,但也從未想過讓自己間斷寫作這件事。

在這六年的時間里,我曾有過連續日更一年的經歷,也曾出現過連續三個月不寫作的經歷,走過許多彎路,也體驗過飛升的暢快,收獲不少成長和知識,但失去的更多,如時間、更健康的身體等。

不過好在也因為寫作,讓我對自己的人生有了更多期待,因為我實在不希望自己的人生只有打工這一條路。所以我寫作。

在一開始的寫作,我對自己并沒有什么要求,只是覺得自己每天能寫點東西就是好的。但隨著時間的推移,我把寫作當作了自己人生中重要的事情,也作為自己謀生的手段,我就越來越期待自己能夠更高效寫作。

畢竟在當今的寫作領域,競爭也是非常大的,如果能更高效地產出內容,自然就有更大的競爭力。

所以,我也來談談,我自己摸索的高效寫作方式。不一定適合每個人,但也希望對你有所啟發。

01 寫作的這六年

先從我的寫作經歷開始吧。在我寫作的這六年,我將它劃分為五個階段,每個階段都見證了一次改變。

初始階段:每日湊字數

說來挺慚愧的,我剛開始寫作,真的只是湊字數——每天都會讓自己寫下一定字數的內容,比如500字,然后用App錘子便簽或Zine稍作排版,以圖片的形式發表在朋友圈,就算完成了一天的目標。但不要小看這500字,對于當時的我來說,簡直是一種災難。

因為上學的時候我并不喜歡寫作,也很少寫作,甚至連語文老師布置的每周一篇作文我都會偷懶,也從來沒寫過日記,再加上我本人的性格原本就不喜歡表達,所以六年前的我,在寫作方面就是一個“新生兒”。

而至于為什么我會選擇寫作?我是這樣想的:既然我不擅長用說話的方法來表達自己的想法,那就用文字的方式展現。因為我覺得,人活著,總要有一個表達自己內心想法的方式。

當然了,為了能讓自己每天都能“湊夠字數”,我也給自己定下了讀書的計劃,每天都會讓自己讀書兩小時,雖然大多讀不太懂,但對當時的我來說,只要有一絲絲收獲,就是好的。

第二階段:初嘗自媒體

在我有一定的寫作基礎后,我也接觸到了自媒體,一個可以賺錢的方式。在當時流行的各大自媒體平臺注冊好后,我就開始了新的創作。原先為了湊夠500字而發愁的我,在此刻,卻能在四五個小時內寫好六七篇篇1000字左右的短文。因為當時自媒體的環境,就是“以量取勝”,只要你能創作更多內容,就能有更多的收獲。但現在回過頭看,那時的創作更像是在工廠的流水線上批量生產著某些物件,數量很多,卻基本是沒有任何價值的創作。

第三階段:推倒重來

在經歷了一段時間的自媒體創作后,我開始陷入了迷茫,因為我看不到自己未來的發展方向,那種創作的方式和在工廠打工沒有區別。所以在經過很長一段時間的思考后,我決定重新構思自己的寫作方向。這一階段對我來說是很重要的,因為這一決定,才讓我走到了今天。

第四階段:個人IP探索之路

隨著讀書和寫作,以及自己經歷的增加,我越來越意識到個人發展的重要,而在如今這個時代,人與人之間的競爭仿佛也達到了白熱化。這些競爭其實看不見摸不著,人與人之間仿佛也都是很和善地交流,但在這和善的背后,倘若你的能力比對方稍稍遜色一分,那你少了不止一分的競爭力,就因為這一分競爭力,別人可以大魚大肉地吃喝,你或許連湯都喝不到,就是這么殘酷。

所以我覺得,人一定是要不斷更新、不斷進步的。為此我開始步入到個人IP領域,這期間也摸索了許多,比如時間管理、精力管理、學習方法、高效讀書方法、寫作技巧、效率工具等等,這些探索也讓我自己得到了不少的成長,就像打開了新世界的大門一樣。

第五階段:回歸初心

那么現在,又回到了最初的問題:“我為什么要寫作?”

一開始,我想得很簡單,就是“堅持寫作,就能讓自己有所收獲”。但慢慢地我發現,如果一味地去堅持寫作,哪怕自己特別不想寫的時候也要逼迫自己堅持下去,反而會得到負面效果。

最終,我找到了答案,之所以會有上面的想法,是因為我把寫作只當是“一份工作”,當自己以這種心態對待寫作時,就會遇到很多煩惱。所以我覺得,寫作不應該只是工作,更應該是生活的一部分。就像我們吃飯、睡覺、出去散心、看電影等等,我們也應該把寫作作為生活的一部分,開心的時候可以寫作,不開心的時候也可以寫作,如此一來,寫作就能真正發揮它應有的價值來。

這也僅僅是我個人的一些想法。

我創作的桌面

我的寫作還在繼續,經歷也會不斷延續下去,寫作的這幾年我也耽誤了不少時間,走了不少彎路,但人生就是如此,該走的彎路一步都不會少。就像我摸索了很多寫作方向,也使用過各種寫作工具應用,有些工具在使用沒多久就被我早早舍棄,但我也的確感激它們,在創作的路上,帶給我更多思路。所以,為了讓這一切能更順暢的繼續下去,我很有必要為自己定制一套高效的寫作方式。請接著看下去吧。

02 高效寫作與非高效寫作

談到高效寫作,我們自然會想到另一個詞匯“非高效寫作”,那么兩者到底有什么區別呢?或者說,對于同樣的寫作,我們該怎么判定是“高效”還是“非高效”的?當然這需要更多自我的評判。

比如我在寫這篇文章的時候,我是“高效”的,還是“非高效”的?那么我就會首先反思自己在寫作的過程中,是否受到外界環境的影響?其次我會反思在寫作過程中,對自己的管理是否足夠到位?再接著就是寫作工具的問題等等。

或許你也已經發現,影響寫作高效與否的因素大概有這幾個——

- 外因:外界環境是否存在干擾

- 內因:自身是否存在拖延、情緒、狀態等個人管理方面的問題

- 混合因:寫作工具是否順手,使用時是否流暢

先說外因,就是外界環境。其實對我個人而言,一個好的寫作環境是相當重要的。就好比,在我寫作時,周圍有人在打麻將、有人在玩游戲、還有孩子在哭鬧,那我一定不會定下心來寫作,或許我會裝作毫無影響的樣子,但緊鎖的眉頭出賣了我。

再就是內因,我個人管理的問題。我相信,每個寫作者在自己狀態不好、情緒不佳的時候,都很難繼續寫作下去,因為創作不只是把文字打/寫出來,更重要的是輸出自己的思維——寫情感的要輸出自己的情感,寫干貨的要輸出自己的知識,這都離不開我們的腦子和思維。而情緒和狀態,恰恰影響著腦子和思維。

最后便是混合因素,寫作工具的問題。說它是混合因素,是因為它畢竟只是輔助我們寫作的工具,屬于外因,而它又是我們自己選擇的,又屬于內因。而工具是否順手或流暢,也影響著我們寫作是否高效。舉個例子,在我剛開始創作的時候,我所使用的寫作工具是“TXT文本文檔”,就是電腦上自帶的應用,但使用的過程中,我發現了它很致命的一個問題:不能自動保存。如果電腦突然死機或關機,而我又沒有及時手動保存,那么之前創作的所有內容就都灰飛煙滅——很不幸,我曾中過好幾次招。后來我就堅決地將它換成了另一個寫作工具。

所以再次回到那個問題:到底怎樣才是高效寫作?

我列了一個公式:

高效寫作=適宜的環境+良好的情緒和狀態+順手且流暢的寫作工具

那么,這樣就真的可以做到高效寫作了嗎?

我覺得還不夠,還是缺少點什么。那么缺少的是什么呢?

主動!

如果我們的學習、工作,完全是處于被動的狀態,就像上學時,老師不斷地向我們輸送知識,而自己卻是被動的接收,那么結果就不會很好。 而對寫作的自己來說,主動寫作也能解決很多問題,比如外界環境的干擾,上學時我就有這樣的同學,無論班級里有多么吵鬧,他依然能夠靜下心來學習,這就是主動的力量。同樣的,當我們能夠主動寫作時,我們的情緒和狀態也能得到有效改善。

于是,公式就變成了這樣:

高效寫作=主動+順手的寫作工具 。

其實寫作就是這么簡單,只要你愿意寫,再使用一個順手的寫作工具,那么你就可以在更短的時間里,寫出更好的內容來。由此看來,寫作工具是相當重要的一個因素。

我的表和很多書

PS:有人說,寫作能力也決定寫作的高效與否,我個人認為,能力是需要學習和經歷的,這是一個緩慢的過程,而在我們現有的能力上,能否更高效地寫出內容,才是更為重要的。

03 探索高效寫作之路

速度,還是高效?

我以前看過不少關于寫作的內容,比如就有人在教大家“如何快速寫出一篇文章”。我個人認為,“快速”的意義不大。雖說“高效”包括“速度”,但在“速度”的同時保持內容的“高質量”,才是真正的“高效”。

當然我個人也走過這樣的路,那時我還在創作“美文”領域(也就是所謂的雞湯)的內容,因為那時自媒體平臺對“量”的要求還是很高的,無論內容寫得如何,只要達到了一定的“量”,就會站在比別人更高的地方。當時我每天僅僅花上4個小時的時間,就可以創作出6至8篇1000字左右的內容,其余的時間,我完全可以瀟灑地玩起來。但我并沒有覺得從中收獲多少東西,至少從我的個人成長方面,是沒有什么收獲的。

但至少也讓我明白了一個道理:寫作不要盲目追求速度,那收獲的可能只是許許多多的字數,卻不再有其他任何有價值的東西。

工具,還是效率?

我大概羅列了一下,自從我寫作,我用過了太多太多有關寫作的工具,如:

TXT文本文檔、Word、錘子便簽、Zine、印象筆記、有道云筆記、為知筆記、Mori手賬、拾柒、手機自帶備忘錄、墨記日記、滴答清單、幕布、flomo、石墨文檔、Notion、Typora、微軟OneNote、思源筆記、語雀、我來……

基本上每看到一個新鮮工具,我就會嘗試一番,真正做到了“告別效率,回歸工具”!!

這看起來挺酷的,但對于我個人的寫作,卻沒有太多的正面價值。并不是這些工具不好,只是對于寫作者來說,在選擇寫作工具方面,要學會做減法。

我使用過的工具

早中晚,哪個時間段更高效?

其實在我前幾年的寫作中,我會有這樣的感覺:只有在深夜的時候,才會有更好的狀態寫作。不只是在寫作的我們,就連平時不寫作的人,也會覺得“寫作者通常在深夜里會更有靈感”。那么事實真的如此嗎?

在2018年的時候,我曾在“時間管理”領域有過幾個月的探索,我揣摩并親自嘗試了在“早、中、下、晚”幾個時間段寫作,最終我發現在我身上的一個驚奇的結論: 深夜并非我的最佳時間,反而,早上(7點左右)是我創作欲最旺盛的時間,就像清晨的小鳥一樣嘰嘰喳喳似要把全世界還在沉睡中的人吵醒。 當然了,這和季節有很大的關系,比如在冬天,清晨的氣溫是很低的,我更愿意在冬天將創作的時間放在中午或下午進行。

但其實每個人在創作方面的狀態是不同的,也有各自喜歡的時間段,但我覺得,只要適合自己就夠了。

04 我的高效寫作方式

樹立對寫作的正確態度

我認為做任何事,正確的態度是首要的。

在我寫作的過程中,經歷了三次態度的轉變,第一次我覺得寫作就是很隨意的寫寫東西、記錄生活,第二次我把寫作作為自己的工作和事業,第三次我認為寫作既是工作,也是生活的一部分。

因為有了這樣的態度,我才能夠一直寫下去,即便有那么一段時間我曾暫時將寫作擱置,但在重拾寫作后,我能很輕易地進行下去。

所以我覺得,先樹立一個正確的寫作態度(相對于自己而言),起碼不要讓自己覺得寫作是很辛苦的一件事,那么我們才能夠堅持寫下去,并且更高效地寫作。

寫作之前要做的四件事

為了讓自己更高效寫作,我們需要在寫作之前做好四件事:閱讀、素材收集與吸收(建立素材庫)、選題庫、學會思考。

- 閱讀 :寫作與讀書是不分家的,要寫作,就要讀書,寫作是輸出,讀書是輸入;

- 建立素材庫 :能夠豐富自己的內容,并且幫助我們更快速地找到適合內容的素材;

- 選題庫 :這也是持續寫作的好方法之一;

- 學會思考 :思考,是我們進步的階梯,也能幫助更新我們的思維。

而這四件事,我建議大家用知識管理工具來管理它們,比如我個人是使用Notion這個應用進行管理的,將它們分別建立頁面并做好分類,這樣也方便我以后翻閱和更新。

個人管理

作為寫作者,我覺得很有必要做好個人管理。比方說,因為寫作的緣故,我們有時需要連續幾個小時坐在電腦前,這對自己的身體是一個極大的考驗,而時間久了,身體就會出現很多問題,這僅僅是其中一個方面。

我認為,寫作者在個人管理方面要做好以下幾點:

- 情緒 :發脾氣或者沮喪會讓我們失去創作的感覺,所以我們要做好個人情緒管理,壞情緒真的會害了自己;

- 心態 :和情緒一樣,不好的心態也會阻礙我們寫作的腳步,我們可以試著用文字記錄自己的情緒和心態,作為反思的一種方式;

- 拖延 :無論是寫作還是做其他什么事,拖延都是不應該的,我們要做到該做的事立刻去做,我的方法是用自己常用的筆記軟件列舉自己每天的待辦事項,完成后就打勾,用來督促自己;

- 時間管理 :其實所謂的時間管理,也就是個人管理,在什么時間做什么事,這里可以用清單或番茄時間工具來管理自己,我個人的方式是用任務規劃的方式,不做太過詳細的時間安排,但也會給自己的任務設定終止期,防止自己拖延;

- 運動 :對于經常坐在電腦前辦公的人,我建議要給自己制定運動計劃,每周應該保證不低于四次、每次不低于30分鐘的運動,這是我在過去一年中保持最好的一項;

- 睡眠 :充足的睡眠很有必要,所以我不會給自己的夜里11點以后安排任務,除此之外,也要避免長時間玩手機、刷短視頻,睡前和醒后更不應該碰手機,這會讓自己擁有一個不健康的睡眠時間,更會影響自己的狀態和身體健康。

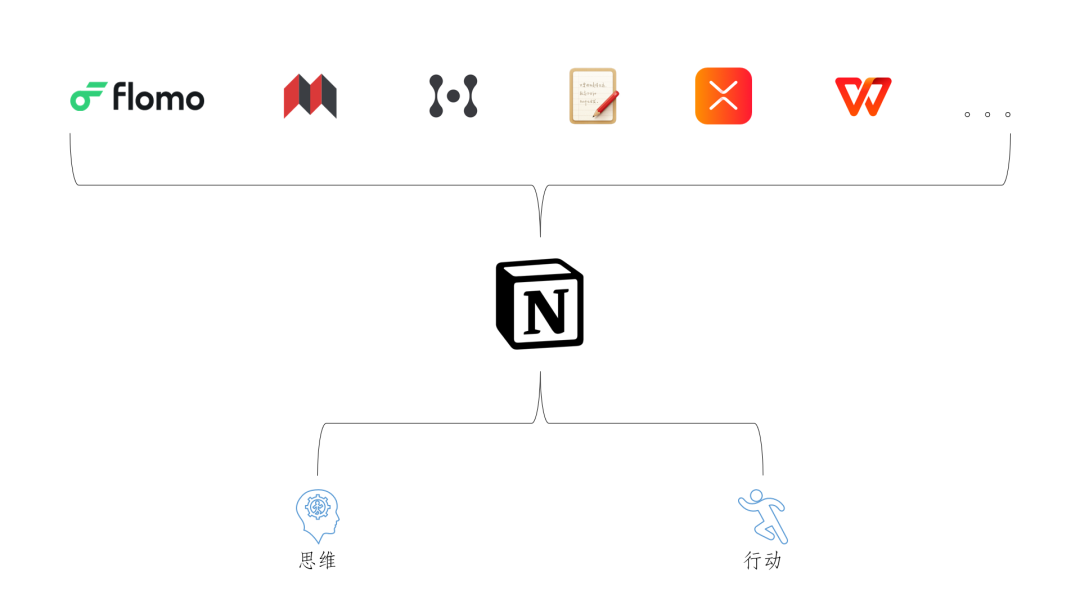

工具選擇

在寫作工具方面,我目前在使用的有四個方面的工具,分別是:記錄、寫作、思維導圖與大綱、個人庫,這也是我個人認為寫作者不可少的四個部分。

碎片記錄:flomo筆記(備用:錘子便簽)

在過去,我最常用的是錘子便簽,很簡潔,而且打開的速度很快,離線也完全可以使用,但前段時間,我在少數派被安利到flomo筆記,打開就可以直接記錄,比錘子便簽要少了一步,而且界面屬于卡片式的,對于寫作者來說是非常友好的。另外,flomo筆記的服務號可以直接記錄內容并同步到個人的flomo筆記中,這也讓我們多了一個可以直接記錄內容的入口。而錘子便簽目前是作為備用的工具,以防某一天flomo筆記因為某些原因不能使用。

我在flomo筆記上的碎片記錄

寫作工具:思源筆記

思源筆記是作為我專門寫文章的一個工具,在過去,我所使用的創作工具是word,但word也有一些不方便的地方,比如每次寫作都需要新建一個word文件,然后再打開才能開始創作;word也會時常有崩潰現象,我也重置過幾次電腦系統,但這個問題依然會有;再就是word文件都是單獨的,雖然我也專門在電腦端設置了獨立的寫作文件夾,但每次打開都需要一些步驟,在管理這些內容的時候是很低效的。

我也嘗試過不少寫作工具,最終我還是選擇思源筆記,有幾點原因:

- 思源筆記支持完全離線使用,即便電腦沒有網絡,也可以像word或文本文檔一樣創作,這也是我選擇它最重要的原因;

- 一個應用就可以搞定多篇文章多種類型的管理,不必再像在電腦上存儲的那樣建立各種文件夾;

- 如果想要將內容備份到其它地方,思源筆記還支持內容導出,支持PDF、Word、HTML等格式;

- 當然思源筆記也支持同步功能,你可以在你的其他任意設備上看到你創作的所有內容。

其實思源筆記有很多功能,但對于我個人的創作而言,離線、管理、備份、同步這四個功能足夠使用。

思源筆記

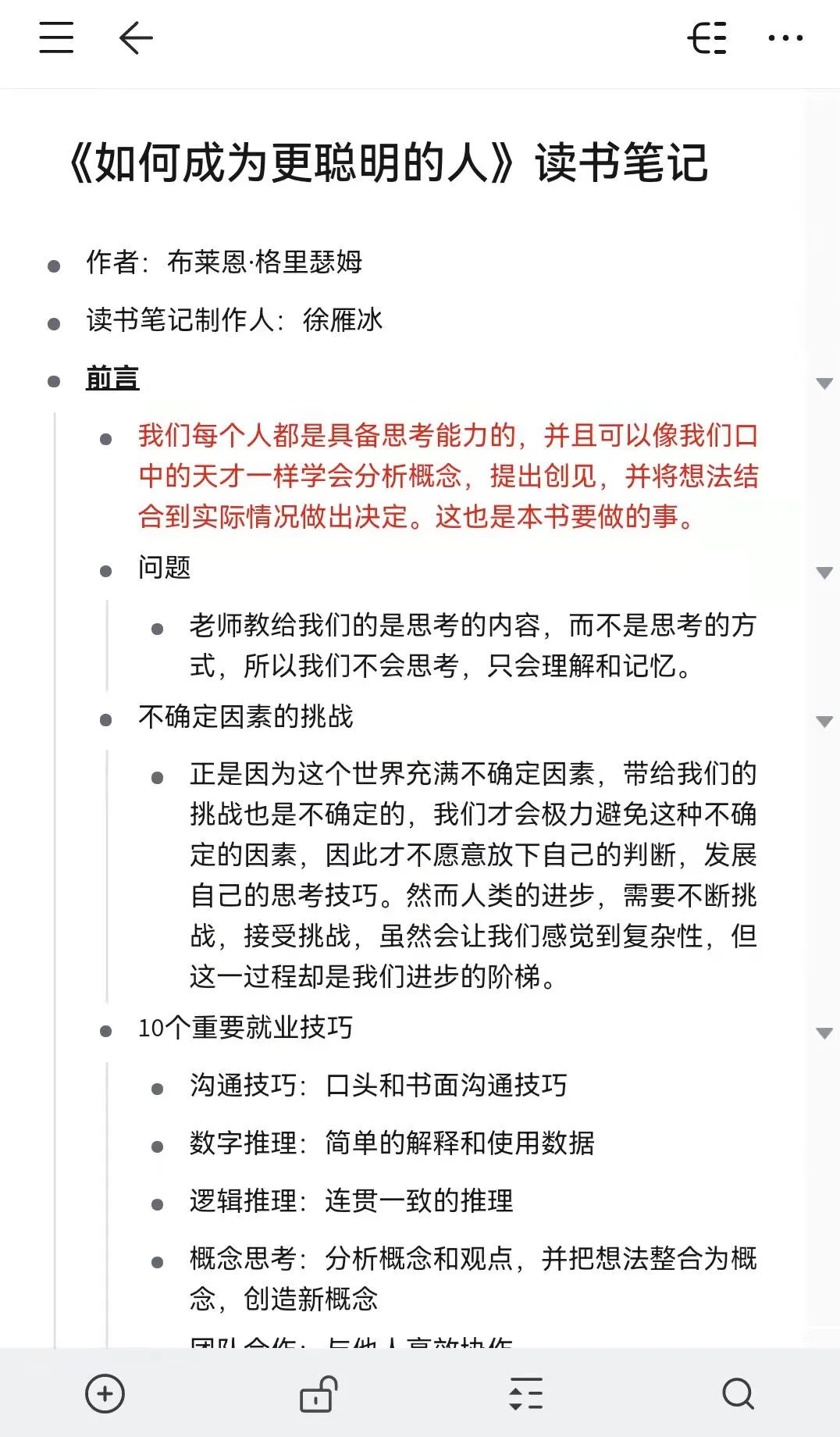

思維導圖與大綱:幕布

因為目前思維導圖和大綱功能,大多軟件都是同時具備的,所以就作為一個功能來說。我個人對于導圖和大綱的功能使用也是比較多的,尤其是大綱,當我要寫長文的時候,我就會用大綱的方式來擴展自己的思路,我最常用的軟件就是幕布,不僅可以列大綱,還可以一鍵將大綱轉化為思維導圖,這也是我最喜歡的功能之一。另外我也會用幕布做讀書筆記,也是因為它大綱的方式能更加清晰的展現一本書的精華。

我用幕布做的讀書筆記

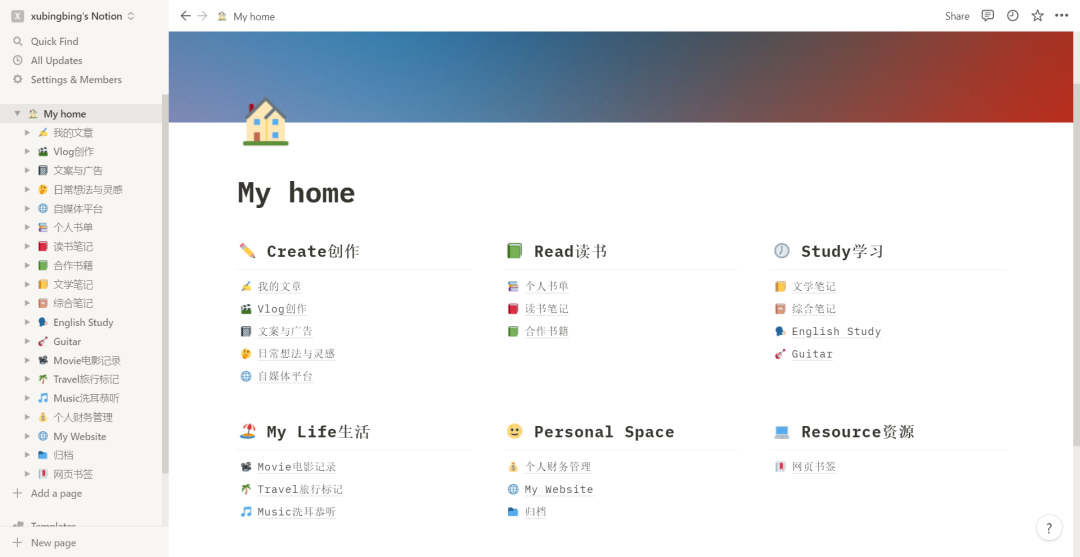

個人庫:notion

以前我會說“知識庫”,但后來我發現,我們需要的不只是知識庫,還有自己工作生活的方方面面,所以我稱它為“個人庫”。這是我個人管理中最重要的一個工具,所以我在選擇的時候是很慎重的。

先說一說我所希望的功能:

- 無限頁面嵌套,方便我做分類管理,可以理解為“文件夾-子文件夾-孫子文件夾-重孫文件夾……”,但大多數工具最多支持三層;

- 支持更多模塊,比如表格、清單、日期模式、看板、文件上傳等等,因為我需要不只是打字的地方,而是一個線上“個人房間”,存儲的東西不只是我個人的創作,還有目標規劃、生活(如電影記錄)、學習等等;

- 該軟件要有長期發展的跡象,其實這類工具真的很多,但有一些軟件讓我覺得就是為了趁這個熱度吃一波紅利,有不少就是純粹的copy,我覺得這就很沒意思了;

- 操作方式、功能按鈕足夠便利;

- 顏值也是考慮的一部分。

綜上所述,我選擇了Notion。

截止寫這篇文章前,Notion還不支持中文,這自然會增加一些學習的成本,不過我個人覺得,英文也好,中文也好,這都不是大問題,關鍵在于,它是否能夠成為我們的“個人庫”?

對于我個人來說,這答案是肯定的。它不僅能滿足我上述所希望的功能,其他的一些方面也都ok,比如它也支持全平臺同步;支持創建自己的團隊,很好地解決了線上協作的功能;還可以鏈接其他軟件,比如Evernote、GitHub等,方便傳輸或轉移資料;另外它還有相關的瀏覽器插件,幫助我們快速保存希望保存的網頁內容……

我的Notion首頁(內容還在填充中)

對了,讓我選擇Notion的另一個重要原因,就是flomo筆記可以鏈接到Notion,比如你綁定了flomo筆記服務號,同時也將flomo與Notion綁定,那么你在flomo服務號中記錄的內容,就可以直接同步到Notion,這對于喜歡記錄碎片的我們簡直方便太多了。但雖然方便了不少,我們依然要明確自己記錄的初心,不要讓這些記錄,在工具里吃灰。

另外我個人認為,Notion并不代表所有,它更像是一個“中轉站”,你可以將Notion連接其他工具如flomo,可以存儲各種資料,但最終,它的導向應該是我們自己的大腦和行動,只有將自己看到的、聽到的、想到的真正變成自己的知識和行動,我們才能真正進步,那么這個軟件才真正發揮出它的價值。

Notion——中轉站

其他的一些工具

在財力允許的情況下,或許還需要一些外設類工具,比如稱手的機械鍵盤和鼠標、可以讓自己更專注于寫作的顯示器等等,不過目前我僅僅使用了一個茶軸的機械鍵盤,打字方面的確舒暢了許多。但我在外設的研究上也僅僅是一個外行人,就不做過多的討論了。

PS:說一說關于學習成本的問題。當我們選擇一款軟件后,我們是需要一些時間來適應它,就比如Notion,在一開始我使用的也很不習慣,但使用時間長后,我發現它真的比其他同類軟件好太多了。所以我的建議,在選擇一款軟件后,給自己至少半個月的磨合期,如果半個月后你依然覺得這個軟件很難用,那就可以完全舍棄它了。畢竟我們選擇一款工具,是為了提高效率,如果起不到高效的作用,那它對我們自己來說就是沒有價值的。

05 目前存在一些不足之處

以上的這些探討,就是為了讓自己能夠持續高效創作,但想要做到足夠好,還有很長的路要走。

首先,我在內容表達方式有很大的不足,并非要用多么華麗的辭藻,對簡單詞語的運用還不夠熟練,這也是吃了上學不愛寫作的虧,當然這也需要慢慢來,只有多讀書、多學習、多寫作、多經歷、多思考、多從各個角度看這個世界;

其次,對于某些工具使用的不是太熟練,比如Notion,也是因為我剛從別的應用轉到Notion,導致它應有的效益并未完全發揮,還需要一段時間的學習與適應過程,但就目前而言,它早已超過別的工具帶給我的幫助。不過Notion絕不是我最后一個管理工具,如果以后有更好的替代品,我也非常樂意嘗試;

再者,我也時常會陷入一個怪圈,就是對工具過分地嘗試,比如今天發現一個寫作方面新應用我會去嘗試,明天又發現一個關于寫作的新應用我也會去嘗試,就像文中提到的“告別效率,回歸工具”。我覺得,這真的是一個很不好的習慣。雖然順手的工具對我們的創作是有很大幫助的,但我們也不能過度沉迷于把玩工具,畢竟最終目的是要持續且高效地創作,核心是“創作”。所以這一點,也是我需要改善的。

最后,個人管理方面還存在些許欠缺,工具也只能幫助我解決其中的一部分,而剩下的則需要自己的調節。比如時間管理方面,雖然我也曾探索過時間管理領域,但在現實工作生活中,想要真正做好時間管理,還是有很大難度的,我們很難掌控未來將要發生的事,但我想,把當下的每一件事做好,我們也能慢慢變得更好。

寫在最后

這篇內容從開始構思到創作完成,用了大概半個月的時間,期間增刪了不少內容,好像跟高效沾不上邊。但我覺得,這樣的探索是非常值得的,因為它幫助我梳理了一下我目前的寫作方式,讓我自己更清晰地看到我是如何創作的;它還給我更多的啟發和新的思考,我想,這對我接下來的創作有極大的幫助。

但,以上僅僅屬于我個人對寫作方式的探討,不一定適合每個人,也并不一定都是對的,歡迎給我提出更好的建議。我也只希望著,能夠通過我的內容,給大家一些啟發,以及寫作方面的一些幫助。

一切為了寫作。

本文為@徐雁冰原創,運營喵專欄作者。