概述

如何讓應用快速變現?這是所有出海開發者出海首先需要考慮的問題。不考慮應用外變現業務場景的APP,無論是游戲APP還是應用APP,變現的方式主要也就是廣告、內購、訂閱這三種模式。

廣告是其中門檻最低的變現方式。只要APP有流量,有用戶使用就可以實現廣告變現。所以,本篇文章將著重介紹出海APP如何進行廣告變現。

一、搭建廣告聚合及數據平臺

「預先善其事,必先利其器」,這個階段主要是變現前的準備工作。

廣告聚合

什么是廣告聚合

Mediation(聚合)的大概定義:Mediation可以聚合多方廣告SDK,協調各廣告位中的廣告請求、展現等邏輯,使得多個SDK可以在一個廣告位正常運作起來。

廣告聚合的最終目的是為了提升廣告請求、展示的效率及eCPM。

Mediaiton(聚合)可以通過兩種方式實現:

1. 自主開發

優點:開發者可自主控制廣告請求、展現等邏輯,過程透明,靈活度高。

缺點:聚合SDK技術門檻高,且需要不斷實驗、更新及優化,需要長期投入時間和精力。

2. 使用三方

優點:省去人工開發、維護成本,且一樣可以實現多方廣告SDK在單一平臺進行請求、展現,以提升eCPM和填充率。

缺點:整個過程較為黑盒,開發者無法知道其實際請求、展現的邏輯。

綜上,建議資金實力雄厚、規模較大的開發者可選擇自主開發聚合;新手開發者可考慮從三方入門。

如何選擇聚合

市面上的聚合產品很多,如何選擇合適的聚合平臺呢?我認為有以下幾個參考標準:

- 接入及運營成本廣告SDK是否容易接入?聚合平臺操作是否簡單易懂?

- 支持的廣告平臺及廣告類型聚合支持的廣告類型是否能滿足需求?支持的三方廣告平臺是否滿足需求?

- 應用內競價應用內競價相比傳統瀑布流,減少人力成本以及減少延時等問題發生,是未來廣告競價的發展趨勢,具體內容會在下一篇內容提到。所以「是否支持應用內競價」應當考慮在其中。

- SDK穩定性及bug是否有強大的技術團隊支撐,能夠提供穩定服務?

- 數據中臺是否可視化,可以細分到哪些數據維度,數據的及時性,以及是否能拉取多方數據,精準算出渠道ROI。

- 其它特殊功能是否支持自動優化?是否支持A/B Test?

海外Top廣告聚合SDK功能比較

曾經做過實驗,將同一產品及同一競價策略配置到不同廣告SDK上,最終得到的人均廣告展示次數及ARPU是相近的。當然,由于各個廣告請求和緩存機制不一樣(串行、并行還是混合,緩存數量1條還是2條),會導致過程指標人均請求和展示率不一樣。

所以,由于各家廣告聚合都有自己的優劣勢,最后落實到一個問題,你的產品更在意什么,才能輔佐你的團隊更高效進行變現,才是決定使用哪個廣告聚合的最終原因。當然,如果對流量變現有很復雜的需求,建議還是自建聚合。

數據平臺

什么是廣告變現的關鍵指標?

直接反映變現收入的指標——IAA-ARPU

數據來源:廣告變現收入來源于Admob、Unity、Ironsource等廣告平臺。

活躍用戶數來源于Firebase、appsflyer等三方統計或自有統計平臺。

作用:直觀表現產品的廣告變現能力,活躍用戶數不變,廣告ARPU越高,廣告收益越高。

影響ARPU的兩個關鍵指標-AIPU及eCPM

人均廣告展示次數(AIPU, Average Impression Per Users)

人均廣告展示次數=總廣告展示數/活躍用戶數

數據來源:總廣告展示數來源于Admob、Unity、IronSource等廣告平臺。

活躍用戶數來源于Firebase、appsflyer等三方統計或自有統計平臺。

作用:用來衡量廣告的滲透率情況,判斷當前廣告位和觸發機制是否合理,對用戶是否有足夠吸引力,是否覆蓋到足夠的用戶。

每千次展示收入 (eCPM, Effective Cost Per Mille)

每千次展示收入(eCPM )=(廣告變現收入/總廣告展示數)*1000

數據來源:來源于Admob、Unity、Ironsource等廣告平臺,但各廣告平臺對有效展示的定義存在差異,因此eCPM存在差異。

作用:每1000次廣告展示可以獲得的收入,被業內普遍認為衡量廣告變現效果的指標。其中廣告展示量級較小會導致eCPM較大,所以前期測試必須保證當日廣告展示量到達10000次以上,才能計算eCPM。

人均廣告展示次數的影響因素

AIPU=人均廣告請求數*廣告填充率*廣告展示率。人均廣告請求主要受廣告位和觸發機制影響,其余比較重要的影響指標如下:

1. 廣告填充率(Fill Rate)

填充率=廣告平臺返回廣告的次數/廣告請求數

數據來源:Admob、Unity、IronSource等廣告平臺。

作用:幫助判斷流量與廣告的匹配度,廣告填充率的高低主要受廣告主數量影響。

2. 廣告展示率(Impression Rate)

廣告展示率=廣告展示成功次數/廣告平臺返回廣告的次數

數據來源:Admob、Unity、IronSource等廣告平臺。其中廣告展示次數是用戶實際能看到廣告的次數,每家廣告平臺對有效展示的定義不同。

影響廣告展示率的兩個因素:

廣告場景展示率

廣告場景展示率=廣告展示成功次數/用戶進入廣告場景次數

數據來源:廣告展示成功次數、用戶進入廣告場景次數需要在Firebase、appsflyer等三方統計或自有統計平臺進行埋點。

建議:主要通過優化廣告預加載邏輯,提升廣告場景展示率。

滲透率 (Penetration Rate)

滲透率 =產生廣告展示的用戶數/活躍用戶數

數據來源:產生廣告展示的用戶數及活躍用戶數來源于Firebase、appsflyer等三方統計或自有統計平臺。

如果滲透率低,則意味著實際觀看廣告的用戶數占總用戶數的少數,則意味著廣告場景設置不合理,影響整體AIPU。

建議:通過調整當前廣告位和觸發機制,提高廣告滲透率。

影響eCPM的因素

1. 新增用戶占比

新增用戶對廣告的容忍度比留存用戶高,所以轉化整體也會提升,如果新增用戶占比總活躍用戶的10%,這10%的用戶當日貢獻的廣告收入可以到當日廣告收益的35%以上。

建議:保持合理的持續的新增用戶比例提升,也會帶來eCPM一定比例的的提升。

2. 人均廣告展示次數(AIPU)

eCPM會隨著轉化率的降低而降低,同時用戶每日看到的前3個廣告轉化率會相對高,3次以后轉化欲望會降低。如果看5次發生的轉化是1-2次,看10次轉化率依然是1-2次,那么會導致轉化率降低從而eCPM降低。

建議:合理控制廣告頻次,可以帶來eCPM升高。

3. 頭部廣告主及季節性影響

當同品類頭部廣告主買量力度增加時,所有同品類和類似品類游戲的eCPM會有一定程度的提升。

每年圣誕節、黑五、電商節、萬圣節、元旦等節日期間,品牌廣告主會加大預算會導致廣告出現加大浮動波動,一般來說每年Q4的eCPM平均值為全年最高。

建議:跟蹤頭部廣告主趨勢,留意季節及節日變化,把握變現最佳時機。

4. 變現策略

使用廣告聚合的方式接入盡可能多的廣告平臺,使用瀑布流或者公開競價的方法讓各家廣告源充分競爭。廣告形式選擇,比如banner廣告的eCPM遠遠低于激勵視頻和插屏廣告。

建議:利用廣告聚合充分競價,盡可能選擇高價值廣告形式,利于eCPM提升。

5. 廣告點擊率 (Ad Click Rate)

廣告點擊率=廣告點擊次數/廣告展示次數

數據來源:Admob、Unity、IronSource等廣告平臺。

由于多數廣告以點擊進行出價,所以廣告點擊率較高,一定程度上會造成eCPM提高。

建議:多使用廣告點擊率較高的廣告形式,比如插屏廣告點擊率高于Banner,但是注意不能用機器刷點擊、誘導用戶點擊行為,容易被封號。

搭建數據平臺

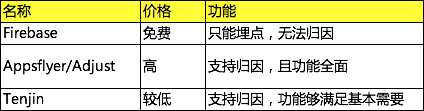

和聚合SDK同理,如果資金實力雄厚、規模較大的開發者,可以選擇自建數據后臺;否則就使用三方數據及歸因工具。常見的三方數據及歸因平臺總結如下,建議使用具有歸因功能的數據平臺,方便后續追蹤廣告LTV,更好地評估渠道及產品價值。

二、廣告平臺的選擇

選擇或搭建廣告聚合及數據平臺以后,下一步是選擇接入合適的廣告平臺。

如何選擇廣告平臺

對于如何選擇應當有這樣幾種考量因素:

1.?廣告樣式是否能滿足需要?

2. 產品功能

比如是否在后臺自主設置底價?比如是否有提供API接口,方便后續讀取數據?

3. 考慮地區、用戶差距

不同廣告平臺的在不同國家的表現差異是非常大的,開發者要結合自己流量分布的情況選擇合適的平臺接入,比如AppLovin在歐美等T1國家是表現較好的廣告平臺,但在欠發達的T3國家如印度、印尼就是相對比較雞肋的廣告平臺。

4.?集成的便捷性、版本的穩定性

你選用的廣告聚合是否支持該廣告平臺?同時廣告平臺是否能提供持續穩定的服務?

各國Top收益廣告平臺

美國:Unity Ads /Facebook/Admob/Applovin/Mintegral/IronSource

港澳臺:Facebook/Admob/Unity Ads/Pangle/Mintegral

日本&韓國:Admob/Unity Ads/Facebook/Pangle/Mintegral

英國、德國:Unity Ads /Facebook/Admob/Applovin/Mintegral/IronSource

俄羅斯:Unity Ads /Facebook/Admob/Applovin/IronSource

印度、印尼:Facebook/Admob/Mintegral/Applovin/Unity Ads

巴西:Facebook/Unity Ads/Admob/Applovin/IronSource/Mintegral

以上數據來源于:《2020全球手游廣告買量投放與變現報告》

評估標準

這個階段仍然是變現前的準備工作,該廣告平臺是否能夠適合自己的產品及用戶,最終可以在后續變現中通過填充率及eCPM兩個指標進行衡量。最理想的廣告平臺一定是在高價值eCPM的情況下,仍能保持較高填充。

三、廣告請求邏輯及緩存機制

自建廣告聚合SDK

這里如果選擇自建廣告聚合SDK,那么這里需要考慮廣告請求邏輯和緩存數量,決定了聚合對廣告的使用效率,和對產品展示需求的響應能力。比如,請求有串行,并行和混合,之前平臺為節約服務器成本,多數使用串行(或者控制waterfall的層數),目前有的開始轉向混合。比如緩存數量,有1條或者2條。

使用三方聚合SDK

如果選擇使用三方聚合SDK,那么廣告請求邏輯和緩存數量是由聚合SDK控制。這里需要重點關注的是廣告預加載邏輯。主要包括:

廣告緩存邏輯:針對網絡情況不好的T3國家,需要前提進行廣告緩存,廣告緩存時機過早或過晚,均會影響廣告展示。具體優化方向可從請求時機、廣告緩存數量等方面入手。

重試邏輯:加載不成功后的重試邏輯,需要考慮到游戲性能、網絡情況,部分時候頻繁進行重試邏輯,容易造成游戲卡死,且被廣告平臺認定為無效流量。

評估標準

在這個階段,變現效率的提升可以用廣告場景展示率來評估。廣告場景展示率=廣告展示成功次數/用戶觸發廣告場景次數,如果廣告場景展示率能到達90%以上,那將是較為理想的狀態。

四、廣告位設計

了解不同廣告設計的規則

原生廣告(Native ad)

來源:AdTiming《常見廣告形式與場景入門》

廣告形式

原生廣告,是一種在形式或內容上與下文保持一致的廣告位形式。原生廣告在社交、資訊等媒體中比較常見,有信息流、焦點圖等展示方式,有圖文結合、文字+視頻等常見形式。

設計建議

1.?注意形式和內容設計

原生廣告的形式和內容設計,需要注重上下文環境的內容和形式,通過物料獲取與拼裝,形成原生化的廣告布局。

2. 位置需要保證一定可見性

比如在社交信息流廣告中,根據逐條內容而加載廣告位,這樣在內容間隔、屏數等環節上就需注意,才能形成高可見性。

3. 提前緩存廣告

對于視頻、大圖類的廣告,都要通過預加載的方式進行,這樣在用戶觸發廣告場景時,才能夠保證廣告位的顯示效率。

橫幅廣告(Banner)

來源:AdTiming《常見廣告形式與場景入門》

廣告形式

橫幅廣告是最常見的一種硬廣形式廣告位,通常又被稱為“萬能廣告位”,在應用的布局中占據某一處固定位置,通常為應用頂部、底部、欄目或頻道間隔,表現形式多為純圖片、純文字或者圖片+文字。

設計建議

1.Banner與游戲界面有明顯間隔,為Banner留出專屬空間。

如Banner被夾在了APP內容之間,或懸浮在APP內容之上,容易造成誤點擊。

2. 不要對內容有一些遮擋

如果Banner遮擋了內容,與游戲內容類元素極度貼近,那么用戶的體驗可能會很差,如果遮擋內容恰好是用戶感興趣的,可能還會造成用戶的流失。

3. 適當增加廣告刷新機制

如果一個用戶進入APP中,Banner一直不變,而用戶對這個廣告不感興趣,那就不會產生點擊。但是增加刷新機制,會有視覺上的變化,對用戶可能會產生一定的吸引力。這個方法會增加廣告展示量,一定程度上會造成eCPM降低或者CTR降低,但廣告點擊的絕對值會上升,從而帶來收益的上升。

4. 需要注意不同機型的適配

由于現在智能手機分辨率比較豐富,所以應該測試不同分辨率以達到全機型都能充分適配,雖然有可能只是幾個像素的微調,也會對整個廣告的表現力和APP體驗帶來很大的區別,需要非常注意。

插屏廣告( interstitial ad)

來源:AdTiming《常見廣告形式與場景入門》

廣告形式

在特定界面、時機全屏彈出,用戶被動觀看的廣告形式,在展示一定時間后可由用戶主動關閉,廣告收益可觀。這種廣告形式視覺沖擊大,支持圖片和視頻兩種類型,視頻一般要求強制觀看 5 、6秒后方可關閉 。

設計建議

1. 不要突然展示廣告

因為插屏廣告是一個強制彈出的動作,它并不是用戶主動觸發的行為,所以最好是在用戶完成某一動作的環節自然插入。比如說一個關卡結束之后,這時候用戶看到插屏廣告的接受程度會好一點,而不是在玩游戲的過程中,突然彈出來,這樣的話用戶肯定會非常反感。

2. 提前緩存廣告視頻

不要等需要插屏廣告時游戲才加載廣告,需要在某幾個關鍵點提前加載,避免玩家需要等待一段時間才能播放廣告的情況出現。

3. 控制廣告展示頻次和間隔

不要在在每次用戶操作(包括但不限于點擊、滑動等)之后都展示插頁式廣告,導致用戶連續看到兩個插屏廣告。另外,在插屏廣告播放前,我們也可以加一個中間頁(如Ads Break),告訴用戶馬上有一個廣告要播放了,提示用戶來避免誤觸。因為插屏廣告是突然彈出的,所以它非常容易造成點擊。

4. 增加去插屏的內購

在歐美發達國家中,可以結合內購系統,設計去插屏的內購場景。

激勵視頻(Rewarded ad)

來源:AdTiming《常見廣告形式與場景入門》

廣告形式

激勵視頻廣告是由用戶主動觸發、通過觀看視頻廣告而獲取應用內獎勵的一種廣告形式。相比其他廣告形式,激勵視頻因具有由用戶主動觸發、與應用內場景密切銜接、廣告變現效果好等特點,深受開發者喜愛。

設計建議

1. 廣告位入口設計

廣告位入口應設計在用戶經常觸及的界面(如游戲失敗界面),并且增加漂浮、動畫特效或設計像彈框式的廣告入口。如果廣告位入口比較深,我們需要在最初的入口上添加一些提示標志,或者增加一些動畫特效,來增強廣告場景的觸達率。

2. 合理的獎勵內容

激勵視頻激勵視頻是必須要給用戶獎勵的,并且一定要明確地提示用戶具體獎勵是什么,而獎勵內容應當根據品類型、產品場景去選擇,一般建議獎勵內容設置為最低內購檔位的10%-50%左右或同等價位的獎勵,具體的設置情況也需要根據自己產品內購的情況、以及貨幣消耗量去設置和優化。

3. 不要忽視激勵視頻廣告結束后的頁面

用戶在看完激勵視頻廣告后,可以通過彈窗提醒用戶獲取了新道具或是金幣,增強用戶獲得干部,同時,可在該頁面上增加二次觀看廣告的入口,提醒用戶可通過觀看激勵視頻獲取其它獎勵。

選擇合適的廣告形式

根據國家和游戲類型,選擇合適的廣告形式。

以休閑游戲為例:

T1國家主要依賴激勵視頻發力,插屏為輔;而T3國家主要依賴插屏,banner為輔;

細分游戲類型上來看,超休閑游戲主要依賴插屏廣告,而中重度休閑游戲主要依賴激勵視頻。

評估標準

滲透率?=產生廣告展示的用戶數/活躍用戶數,除banner以外,插屏和激勵視頻的廣告滲透率到達80%以上,是一個比較理想的狀態。

如果進行進一步拆分,滲透率有以下兩個指標影響:

廣告場景到達率

廣告場景到達率=廣告場景到達用戶數/日活躍用戶數

如果該廣告場景到達率過低,則說明廣告場景引導有問題,用戶根本不知道這個位置,需要加強引導。

廣告場景觸發率

廣告場景觸發率=廣告場景觸發用戶數/廣告場景到達用戶數

這個指標主要針對激勵視頻而言,因為只有激勵視頻是需要用戶主觸發的廣告場景。常見的優化方向有以下幾點:

獎勵內容,用戶是否清楚它的價值;

獎勵物品的參考價格,一般建議獎勵物品為最小內購項目的1/5-1/10,具體根據數據情況調整;

獎勵時機,比如復活場景中,進度80%的時候選擇復活還是20%的時候復活,對用戶的吸引力差很多;

UI,比如彈窗按鈕放左邊還是右邊,用什么顏色;

文案,是否有清晰的獎勵說明;

激勵視頻結束后的反饋,一般建議通過強烈特效說明反饋內容,也可作為引流其它常見的入口。

五、競價策略調整

什么是競價策略

目前市面上主要有三種競價策略:

1. 傳統瀑布流(Waterfall)

瀑布流模型(Waterfall)是傳統用于應用廣告的變現模型,開發者預先給各個廣告平臺設置預期eCPM出價,并進行優先級排序。當用戶觸發廣告時,優先給出價最高的廣告平臺展示機會,如果該平臺不填充則會流至出價第二的廣告平臺,通過漏斗的方式,直到有廣告被展示。

2. 應用內競價(In-App Bidding/Advanced Bidding/Header Bidding/Open Bidding)

應用內競價在各個廣告聚合中有不同的說法,但強調的都是Bidding的概念。在傳統的瀑布流,想要填充一次展示,廣告平臺需要排隊出價,直到廣告位得到填充。廣告平臺按歷史CPMs均值順序排列,這樣的競價機制會造成延遲,同時也會錯過許多高出價機會。

而通過統一的實時競價機制,應用內競價可以保證開發者的每次展示都是最高出價。所有的需求合作方在同時間競價,出價最高的合作方獲得該廣告位的展示機會,從而讓開發者獲得更多收益。

3. 混合模式

由于應用內競價是一個較新的概念和技術,一些游戲開發者已經在使用應用內競價,而一些則考慮在不久的將來采用該技術;因而,混合方式作為一種過渡模式存在(即使用Waterfall廣告聚合網絡和競價廣告網絡)來產生收益。

目前行業的趨勢走向,游戲行業短期還是會以一種瀑布流加上應用內競價共存競爭的形式存在,但長期則會逐漸轉變為應用內競價的這種變現模式。

傳統瀑布流的配置策略

配置基本原則

頭部抬高價格,保證高價賣出;中間部分要保證一定填充和展示;底部低價處理。如果eCPM比較高,填充較低,則嘗試降低eCPM提升填充;反之亦然。總而言之,找到eCPM和填充率的平衡點,實現價值最大化。

配置建議

初始建議:

先接入幾家常見廣告源,每家1層,出價選擇系統出價(剛開始數值不重要,只是為了排序),取到7天平均值以后再修改初始數值。中介組中的價格設置只是為了排序,最終出價需要在三方廣告源的后臺中設置價格,以三方廣告源的最終價格為準。

分層不要太密也不要過多:

各個之間有一定落差,分層不至于過密,導致廣告請求浪費。廣告填充低于10%、廣告展示量低于1000的層數可以選擇合并,因為一個請求到平臺告訴你這個請求沒有填充,大概要耗到1~2秒。如果有很多層都沒有填充,加起來耗時就會很久,這樣就會影響廣告的一個展示情況。

時間頻率不能過于頻繁:

剛開始可以比較頻繁,但是最頻繁頻率不能低于3天(機器需要學習時間);后面可以延長調整頻率,以周為單位修改。

其它:

平臺之間的分層要交替排序,不交替的話,那意義就不是就不是很大了。

需要設置1~3個兜底層,這個不要去設底價,主要是用于去吃尾量。

如何調整

從展示占比及收入貢獻占比較高的層級入手,設置價格與實際價格相差較遠;目前某層級填充尚可,繼續提升價格,某層級填充較低、需要降價。

合并展示量較低層數(低于1000),如上述。

單次盡量只改動1個變量,方便后續調整策略。

調整后如何判斷好壞

判斷整體調整的好壞,在排除新增流量、節日等可能造成的影響,通過ARPU去判斷,AIPU輔助判斷。

選擇某一層提價

ARPU 提升較大,但AIPU下降較多:

分情況分析——對banner、插屏、原生廣告相對是好的,因為用戶減少觀看廣告次數;對激勵視頻而言是不好的,用戶需要看廣告的時候,看不到廣告,最終需要綜合產品留存和使用時長去考慮,回歸到用戶LTV上。

AIPU沒有影響,ARPU略有提高:

說明提升是正向的。

ARPU下降,AIPU下降:

調整層級填充率及展示占比下降明顯,說明價格過高,可能需要考慮降價。

選擇某一層降價

ARPU 提升較大,但AIPU提升較多:

分情況分析:對banner、插屏、原生廣告相對是不好的,而激勵視頻是相對較好的,最終同樣需要綜合產品留存和使用時長去考慮,回歸到用戶LTV上。

如果ARPU略有提高,且AIPU略有提升:

則說明提升是正向的

如果ARPU提升不明顯:

查看該層級填充率及展示占比,如果填充率無明顯變化,可能是因為該層價格仍然過高,需要繼續降價;如果持續降價,也不見效,說明該廣告平臺在對應地區填充不足。

評估標準

這個階段的評估標準是ARPU,通過找到eCPM和填充率,實現ARPU最大化。

六、精細化運營

如何進行流量精細化運營,就是按照一定的規則劃分很多組,可以是國家、性別、年齡等標簽。不同分組下,用戶行為和廣告平臺的表現是有差異的。所以針對這種差異也去實施差異化的waterfall排序,這樣可以達到提升廣告效果的目的。前提條件是產生了一定量級以后才需要去做流量精細化運營。

部分廣告聚合已經為流量精細化運營提供了很多便利工具,比如IronSource支持分國家設置瀑布流,并提供了A/B Test工具輔助運營決策。

常見的精細化運營方法

1. 國家

這是最基礎的精細化運營策略,多數廣告平臺都能支持,且一些廣告聚合比如IronSource支持分國家設置瀑布流。

2. 性別、年齡等更多維度數據

部分廣告平臺沒辦法分性別看數據,針對這種情況,可以使用單獨的廣告位ID來去做區分,比如說針對男性用戶可以使用一個廣告位ID,女性用戶使用另一個廣告位ID,這樣可以區分ID去看數據,但ID越多,運營成本就會越高。如果只用一個ID的話,那就可以根據展示來去拆分,運營成本會低一些,但收益并沒有那么精準,所以需要去綜合考慮。

評估標準

這個階段的評估標準仍然是ARPU,通過找到eCPM和填充率,實現ARPU最大化。

最后

如果完成以上六步,我認為出海APP廣告變現階段基本是完成了;如果認為目前APP各方面指標還算滿意,有后續發展的可能。接下來需要進一步提升,需要結合產品和研發一起討論,如何延長用戶使用時長、豐富APP功能,從而為商業化場景創造更多空間。同時,這個階段,也可以開始考慮由單一廣告變現轉向廣告+內購的混合變現方式。

本文為@Louisa工作日記原創,運營喵專欄作者。