從2018年騰訊大張旗鼓將精力投入產業互聯網開始,這幾年運營市場上,To B運營的崗位逐漸多了起來,但是與C端運營相比,在方法論和細致的章法輸出上,體量仍然不夠。一方面是因為To B運營這個崗位目前還沒有脫掉新物種的標簽,從業群體規模還不夠大;另一方面是因為不同行業之間的壁壘,不少人入了行還處于摸索行業的狀態,尚未將隱性知識轉換為顯性知識。

因此為了促進知識的流動,并幫助自己成長,我嘗試梳理自己的To B運營經驗與體會,這是我寫下《顯性運營》的第一篇,關于內容運營。

我認為,僅僅具備文案能力,一定是很難成為牛逼的To B內容運營的,只有不管怎么切換行業,都能輸出高質量的內容,利用內容傳播為業務帶來價值,才能建立起自己的能力壁壘。那么如何成長為一個能夠快速熟悉行業,產出高品質內容,幫助提升業務指標的To B內容運營?我認為可以分為三步,后文將一一展開。

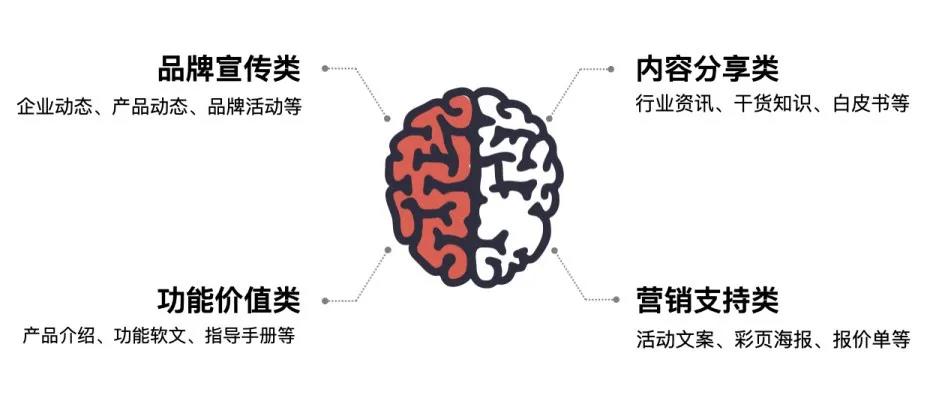

本文主要應用場景僅針對部分類型的內容輸出,畢竟To B內容運營所要輸出的內容其實包含了多種類型,每一種要求都不一樣。在我來看,大致可以分為四大類:

本文更適合工具型產品、平臺型產品的內容運營來閱讀,適用內容類型則偏向于:

- 功能價值類:產品介紹、功能軟文、指導手冊等

- 內容分享類:行業資訊、行業干貨、白皮書等

第一步?分解產品

都說運營沒什么門檻,這導致很多人看幾篇運營方法論就躍躍欲試了,結果入行之后覺得干的都是瑣碎的文職工作。要擺脫文員角色,就必須要掌握一些可在不同行業復制的To B運營方法論,在現實中不斷實踐。

投入一個新行業或接觸一個新產品時,必須要明白的是,如果你想靠內容吸引用戶,靠內容更精準地觸達目標群體,那么你首先要成為一個比用戶更了解產品和品牌的人,關鍵要素就是——分解產品。

熟悉產品,這是廢話,但分解產品是什么意思?分解產品就是指,你負責的這款B端產品通常可能不僅僅只有一個功能,那么就應該將產品的核心功能點,拆分開,針對每個核心功能分別展開使用場景的分析,了解用戶會在什么樣的背景下需要用到這個核心功能。從而,精細化地做內容傳播,而不是高大上地一味夸耀自己產品對行業來說多么多么有價值,畢竟用戶和投資人的視角是不同的,高大上更多的是給后者看的。

比如,一個信息查詢平臺的查企業信息的功能點就可以拆解成查企業業績和查企業資質這2個小功能點,其中查企業業績這個小功能點,就可能會有這樣幾種使用場景:可能是用戶想要調查競爭對手,也可能是用戶想了解求職的目標企業。一個功能點在不同的場景中就體現出了不同的價值,那么專門針對這幾個場景去輸出內容,在此過程中,也就基本可以收集起大量的用戶畫像,進而才能去驗證哪一個細分群體最有付費意愿。

第二步?觸達用戶

C端重個人體驗,B端重使用場景。

無論是多么垂直細分的產品,面對的用戶都是復雜的,從實際使用人到付費決策人,中間鏈條也是多種多樣的。對領域的研究可以持續進行,但是KPI不等人,因此對于新人來說,怎么最直接、最快速地應對復雜性這個問題?最好的辦法就是切中應用場景。

雖然用戶群體太過復雜,決策人關系不好把控,但是使用場景是相對穩定的。

對于工具化產品來說,最重要的就是給用戶解決問題,提供幫助,這個問題通常是長期存在的痛點。也就是說,如果想讓產品最快速地匹配到最適合使用的人,那就重點突出使用場景,讓使用人有足夠的動力去幫你搞定決策方。

因為搜索引擎或算法,會幫助我們把內容匹配給適合的用戶,就像程序化廣告平臺,會針對人群標簽,進行廣告投放,我們的宣傳文案其實也是類似的。它們也會被打上標簽,然后與人群做匹配。所以我們要讓自己的內容標簽明顯,這樣才能通過渠道更精準地觸達用戶。

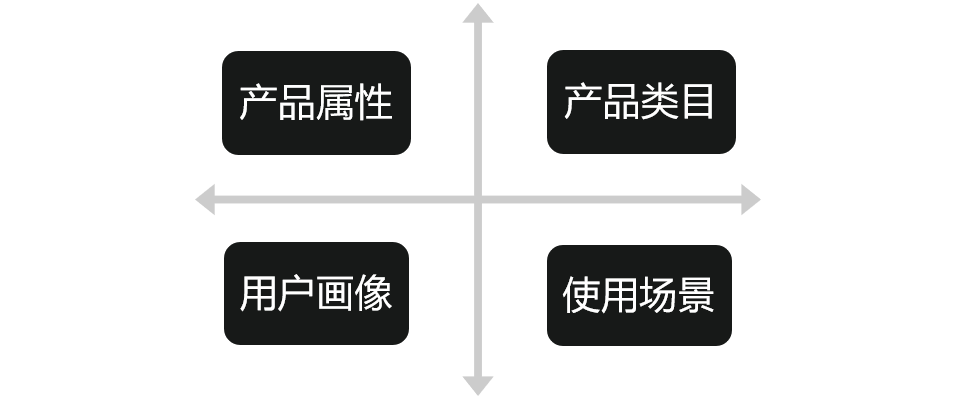

能夠讓我們的內容被標簽化的方式有:產品屬性+產品類目+用戶畫像+使用場景。

如果你說“這是一個查詢軟件”,那么這就是定位到了產品屬性。如果你說“這是一款專門為工程人設計的產品”,那就是定位到了用戶群體。如果你說“這是一款提供數據服務的網站”,那就是定位到了產品類目。

而如果你說“你可以在項目投標前用這個網站調查競標對手的資料,提高中標率”,那么就是很有說服力的使用場景了。產品屬性和產品類目都只是基礎標簽,最重要的是你的產品能幫用戶做什么。用戶無論是否上網沖浪,都是有一個相對穩定的生活圈和工作圈的,而To B內容運營就是要打入這個工作圈,因此最好的標簽就是使用場景。

明白了我們的關注重點是讓更多實際使用的用戶知道我們的產品能夠幫助他做什么,能夠怎樣有利于他和他所在公司在行業里發展還不夠。我們要盡可能高效地達到目的,就要明白用戶在不同的時間和不同的平臺上的認知狀態是不一樣的,我們可以將這種不同分為低認知狀態和高認知狀態。

To C的內容或許可以各種情境通吃,既可以潤物細無聲,又可以硬核干貨深入人心。但是To B內容則更適合高認知模式,比如用戶在搜索渠道找信息時,就是高認知模式,這種情況下就更適合直接上品牌、功能解析、場景價值等。

因為這時,用戶有一定的知覺或目的性,會更愿意花精力去了解和思考,從而明白我們的產品在行業價值鏈上發揮什么樣的作用。

總而言之,針對不同渠道,我們產出的內容也應該有所區分。一篇稿子,分發三四個渠道,是赤裸裸的懶惰。

第三步?實現超越

明白了用戶和有效渠道,怎么輸出有質量的內容?怎么做到出類拔萃?

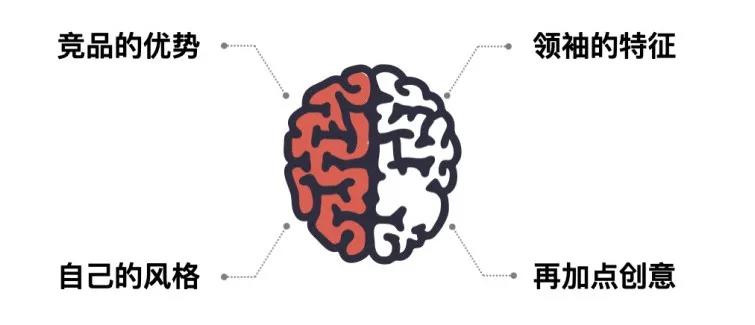

首要的就是找到正確的競爭對手,調研他們的內容運營是怎么做的,從而在內容質量和傳播技巧上超過他們。最直接的做法就是找到產品的直接競品,將它們近三個月各個渠道的傳播度較高的內容收集匯總,做一個分析表,列清其特征與優點,然后在工作過程中迅速復制。經過驗證的有效技巧,我們只管拿來用就好,這樣才能節省出精力放在超越它們上。

僅僅與競品作比較,當然還不夠,我們還可以找到當前行業里的優秀領袖,在內容質量上靠近他們。因為我們的競品做得不一定夠好,但領袖通常就代表著這個行業里內容質量的頂流。

在與競品對比,向領袖對標之外,如果沒有自己的文案風格或者不分情況只堅定自己的獨特風格,在To B的場景里都是盲目的。不同的目的,適用不同的風格。先基本確定不同情況下,你的內容適合走什么風格。

以上是我認為較為合理的風格設計,等你對不同階段和不同類型的內容都熟悉了之后,便可以明確自己的內容風格了。

這時,你的內容兼具了競品的優勢、領袖的特征、自己的風格,如果還能有點創意,想不優秀都難。

最后,我想說的是,上再多運營課、看再多方法論,最終都不如認真實踐。

- 看資料:搞清楚功能點、搞清楚知識點、搞清楚行業黑話、搞清楚具體場景;

- 定框架:不同的渠道,明確不同的類型,針對不同類型的內容,制定不同的行文框架;

- 撰寫:擬好大綱后速速組稿開寫;

- 檢查:根據5W+1H要素,檢查是否有不合理的殘缺,能否表達目的。

這是我自己過去的行動邏輯,也是我為部門新加入的小朋友培訓的一部分,經過驗證,切實可行,分享以供參考。

結語

作為互聯網運營大軍中的一員,如果想避免邊緣化,發揮更大的價值,好好修煉能力,將別人輸出的顯性知識內化為自己的隱性知識,經過實踐驗證,形成自己的思考,才是真理。當然,如果能形成自己的一套知識框架,輸出自己的顯性知識就更完美了。

內容運營只是To B運營的一個部分,綜合實力較強的To B運營,還有很多維度的能力需要修練,道阻且長,與君共勉。

本文由@吳美儀原創,運營喵專欄作者。