這是一篇寫著寫著被情懷帶跑偏的產品認知文,從用戶的角度分析,QQ和微信,那個從少年到中年的產品。

“ ……,那你怎么看待QQ和微信? ”

曾經,在我的多場面試中,有超過兩次被面試官問到這個問題,且不論對面的是面試官是HR、還是總監,似乎這都是我們這一代產品人共同的話題。

《小程序“六更”之后,來看看張小龍在想什么?》、《張小龍的產品觀》、《微信的張揚與收斂》、《2011到2018,張小龍的產品思路是如何迭代的?》……類似以“微信、張小龍”為話題的文章層出不窮,肯定或評判式地論其功力的深淺,受萬眾瞻仰。

每每看到滿屏關于微信的議論,作為騰訊的社交用戶,我不禁會聯想到微信的師兄——那個陪我度過少年,看我成長為青年的QQ,調皮地跑出來搶鏡。

兩款產品、同一家企業出品,同以社交工具為出發點,同影響著中國的網絡社交時代,同占一方領地,擁有重量級用戶群,論其芳華,各有千秋。

今天,請讓我這位90后以用戶的角度、以青春的情懷,談談QQ和微信一路走來,有了哪些成長與變化吧。或許有QQ陪伴的這段時光,也正是早期的中國網民共有的青春。

企鵝問世

嘿,朋友,你看過《乘風破浪》嗎?

記不記得那部電影里的小馬,坦率真誠,一副典型工科眼鏡男的形象,是小鎮里“正太幫”的兄弟成員,也是那個放下一切離開小鎮的人,代表著那個90年代的一類追夢人。

人物設定取樣于馬化騰先生,如電影里虛構一般,90年代時的青年馬化騰癡迷于編程,口中說道:「我想讓人們也可以在電腦上使用尋呼機,我還給它起了一個名字,就叫OICQ。」

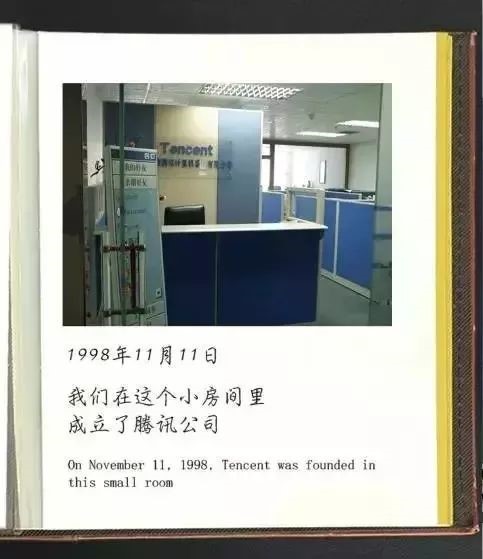

現實中的馬化騰先生正是這款尋呼機的創始人,與其同學在1998年注冊成立深圳騰訊計算機系統有限公司,同時吸納另外三位股東,于1999年2月開發出第一個“中國風味”的ICQ,即OICQ。

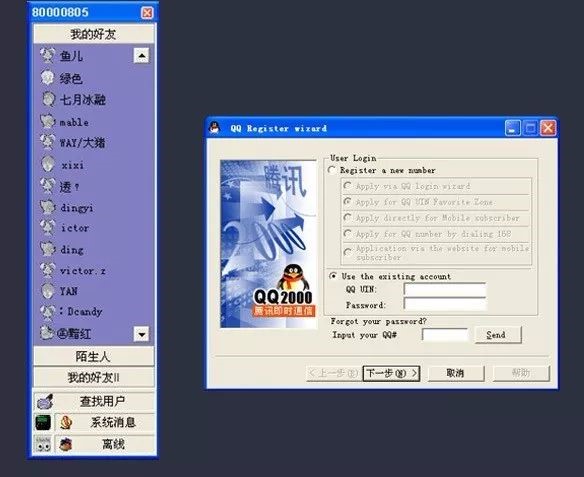

最早的OICQ,是一種中文即時通訊服務,可安裝于PC端,與當時的無線尋呼、GSM短消息、IP電話互聯。這款當時極受中國網民歡迎的產品,可謂是滿足了當時國內用戶的痛點——網絡通訊。

隨著其注冊人數在很短時間內就新增幾萬IP的速度,在幾個月后的2000年,騰訊幾乎同時面臨了三場風波:

- 一為世界互聯網泡沫第一次席卷整個中國互聯網;

- 二為繁重的運營成本,龐大的用戶增長要求擴充服務器,而當時一兩千元的服務器托管費給OICQ帶來了不小的壓力,曾有意向賣出該款軟件;

- 三為換名事件,名為ICQ的母公司美國在線(AOL)起訴騰訊侵權,要求OICQ立即改名。

“山窮水盡疑無路,柳暗花明又一村”,正是在這三場風波之后,騰訊成功搭乘到一列業務迅速增長和擴充的高速列車,正式將OICQ更名為QQ,此后,新名稱一叫便是十九年。

更名為QQ后,團隊對最初那個大肚子企鵝,不變的紅領巾和呆若木雞的“企鵝”眼并沒有做任何改動。但其新增的視頻聊天、QQ群、QQshow再一次俘獲了中國網民。

- 2000年4月,QQ用戶注冊數達10萬。

- 2000年5月27日20點43分,QQ同時在線人數首次突破十萬大關。同年6月,QQ注冊用戶數再破十萬。11月,QQ2000版本正式發布。

- 2000年,最早一批80后20歲了。

企鵝億人大關

2003年,騰訊QQ新增聊天場景,屏幕捕捉,QQ炫鈴。與2003年9月,QQ用戶注冊數升到2億,在線用戶突破300萬大關;2004年QQ注冊用戶數再創高峰,突破3億大關;2005年,QQ同時在線人數首次突破1000萬,用4年時間達到100倍的增長。該階段的QQ,已漸漸長大成為90后熟悉的模樣。

QQ爆炸式發展

2008年,10位數的QQ號碼開放申請。下半年,QQ注冊用戶突破8億。

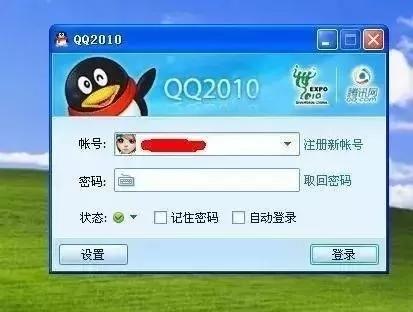

2009年1月QQ同時在線用戶突破4300萬,已長期占領國內同類軟件之首的寶座。2009下半年,突破10億大關成為QQ十年以來最重要的里程碑。2010年3月5日19時52分58秒,騰訊QQ同時在線用戶數突破一億,同年推出手機QQ。

那時啊,是果粒第一次得到屬于自己的QQ號碼,還是讓常去網吧的哥哥申請的。十字開頭的年紀,多少男孩鉆一趟網吧,也只是為了申請一個QQ號碼啊。

2008年,最早一批90后18歲了。

還記得嗎?2010年的網絡世界里,我們的小企鵝(騰訊)和360衛士打起了冷戰呢。并于2010年11月3日,騰訊以公開信宣稱冷戰開戰:將在裝有360軟件的電腦上停止運行QQ軟件。

那時的你,選擇了誰呢?

其實那一年的騰訊360大戰,從當今很講究用戶體驗的角度而言:大大傷害了用戶。可在當年,網友像極了爸媽離婚的孩子:360和QQ都是我喜歡的,他們吵架了我怎么辦?

現在不一樣了,如今的互聯網時代里,用戶是幸福的。

因為首先,在萬紫千紅的應用世界里,用戶已逐漸接近最高地位,一切商業價值離不開用戶。其次,從始于1969年美國的阿帕網算起,在互聯網發展的幾十年中,國內外類似的企業斗爭層出不窮,這些斗爭的結果已然為今天的互聯網供以豐富的參考和反思,網名呼聲的正常化和互聯網企業的去壟斷化也逐漸成為整個行業務須遵守的標準。

最后,在用戶的角度而言,我們的選擇權是相對最自由的,喜歡哪款應用不喜歡哪款應用,一切可以看心情的 ,備胎總是源源不斷的 。

微信問世

- 2011年,QQ關注的用戶指標已不再是注冊用戶數,而是同時在線人數。

- 2011年QQ同時在線用戶數突破一億四千萬。

- 2011年,微信終于來了。(信兒,你再不出現,我還以為我寫的是QQ老人家的傳記)

2011年可算是互聯網行業的一個分水嶺年份,轉型、收購、專利戰、上市流行風、社交領域的空前崛起,以及一個時代的終結:史蒂夫·喬布斯辭世,均發生在這一年。

當年的8月2日,Android手機已占據全球智能機市場48%的份額,并在亞太地區市場占據統治地位,終結了Symbian(塞班系統)的霸主地位,躍居全球第一。

與此同時,移動互聯網和社交網絡均漸入絕佳之境,圍繞未來的移動計算技術的競爭成為一個高風險游戲。而在這場游戲中,蘋果和Android成為移動互聯網界的兩個“超級帝國”。( 兩者在當時的美國已共占有76%的移動操作系統份額)

在此背景下推出的微信,一面市便主打“為智能終端提供即時通信服務的免費應用程序”的旗號,通過QQ號來導入現有聯系人資料,這種推薦好友的方式盡管是我們作為用戶喜于接受的關系鏈,但其發展遠不如同一時期已搶先一步占領手機市場的小米平臺應用——米聊。

但產品的市場總是變幻莫測的,微信團隊以快速迭代和學習的方式,在隨后的5月,便推出微信2.0版本,新增的語音對講功能,更是打出了“只用三分之一的流量便可以發出和高品質的語音”的宣傳方案,這一次,微信如愿嘗到了用戶量直線增長的果實。

此時的微信團隊并非止步于此,三個月后便上線微信2.5版本,“只用四分之一流量就可以發出和WhatsApp同樣品質的視頻”、“查看附近的人”,其殺出的兩個「偷心神技」牢牢抓住了當時人們對于節省流量的需求。

在那個2G時代,省流量,無疑是大多數微信用戶最滿意的服務。

與此同時的QQ,已進入穩定運營的狀態。從產品功能的用戶吸引度上而言,老一輩的QQ更像是中國網民的一種上網習慣:手機、電腦必備的即時通訊工具。而新生代產品微信,則像是網絡中的一種時尚,象征著網民中興起的新潮流。

2011年,擁有千萬級用戶的豌豆莢才具有語音對講類APP54個,其中微信、米聊和YY語音占據前三甲。但其亮點仍遠不及QQ游戲、空間、音樂結合QQ帶來的豐富體驗。

后來居上的微信

這一段還是要停留在2011年。2011年,這是一個充滿顛覆性的移動互聯網元年。其小泡沫式的鋪墊,沉淀著后來2014年移動互聯網的爆炸式增長。

2011年10月,張小龍應母校華科大教師劉玉教授邀請,在華科大一間普通的自習室里,面對 20 多名慕名前來的學生做了一場長達 50 分鐘左右的內部講座。當時,微信 3.0 版本的“搖一搖”功能剛剛發布不久,在講座中,他除了談微信產品的設計理念,更多是揭秘“搖一搖”功能的研發過程和各種細節。

其實作為一個普通用戶,我們哪里懂得或者說有興趣,去了解一個軟件是如何研發的?有哪些其內部人員之間的精彩故事?

所以我們就簡單點展開交流。

你記得最初認識的陌陌嗎?

那個在當時的超現實青春微電影中,最具象征性的社交軟件,通過手機定位、發現附近的人、打招呼……簡單粗暴的通訊方式,卻巧妙地滿足了年輕人快速社交、及時溝通的需求,2011年IOS版上線四周便沖到APP STORE社交類免費榜第3名。

這種“基于地理位置,更便捷地發現網友、更便捷地即時互動”的亮點,正是微信張小龍演講中所提及的重點:

- 作為用戶,我們最關注也極易被誘惑的是什么?是體驗。

- 作為用戶,我們最容易記住的體驗是什么?是行為。

- 那么作為用戶,最容易接收的傳播方式是不是:是一個體驗極棒的行為方式。

我們看看“搖一搖”這個功能,它是如何被構思出來的?

我想用的人都會上癮,會說它和其它產品不一樣。

可為什么會上癮?

我們現在回憶它有幾個要素:畫面很干凈,用戶很喜歡;“搖一搖”的動作很刺激,用戶很喜歡;畫面張開以后,若是一個裸體大衛雕像,你是否也會很喜歡。

所以其實從本質上來說,當你做這個“搖一搖”手勢的動作,是很色情的。拋離產品功能,“搖一搖”這個動作本身,用戶用起來就很喜歡。

倘若我們再說明白點,如同婚姻殺手陌陌,其功能往往是源于用戶會將產品體驗發揮到最根本的需求上,微信也是如此。搖一搖所帶來的體驗,正是一個“性感”的動作,制作這個“性感”動作的時候,其實團隊還做了一個更色情的,但是好比一副頗有深意的內涵圖,色情的用戶看到的是色情,不色情的用戶看到的是不色情。

而這種隱形的色情,便是借助性給用戶最常見的一種驅動力。所以當一個東西的體驗很符合人最本性的一個觸動的話,那么用戶就會很喜歡。

那么,滿足了有趣的體驗,“搖一搖”為什么能讓微信迅速傳播?

“ 就是這種用戶體驗,很簡單的動作,產品團隊把它引導為一種行為符號。所謂行為符號就是像發神經一樣的,每天沒事就搖。像我們說一個產品它能夠流行開來是因為產品形成了自己的品牌,可以讓用戶的行為都變成這個品牌可傳播的符號。”

大家如果經常去想“搖一搖”這個動作,那這個動作本身就成為了一個符號,一個可以傳播的符號。一款產品如果能做到這一點,也就是如果能做到引導別人去想這個(“搖一搖”)的動作,去傳播這個動作,那產品就能非常的牛,就能被用戶主動傳播。

現在想想看,2011年的你,是否也非常喜歡這個有點“色情”的搖一搖?當你看到他人拿著手機搖一搖時,你是否會好奇?你也跟著搖一搖之后,再次看到別人做這個動作,是否會想到他在使用微信?

這便是作為用戶,中了產品營銷的套路。

迭代十八變

在移動互聯網時代,盡管互聯網行業中處于百家爭鳴的形態,但騰訊平臺的地位反而更加顯赫。用戶入口變窄,超級應用崛起,一站式解決需求的價值空前絕后,這給了QQ一次升級換代的機會。

- 2012年,騰訊QQ同時在線用戶數突破1億7千萬。2月,騰訊宣布與日本KDDI合作,推出手機QQ日本版,全面打入日本市場。首先發布了Android版本,并于當年5月,手機QQ日本版推出iPhone版本。

- 2012年,微信用戶數分別首次突破1億和2億的大關。4月19日,微信發布4.0版本。這一版本增加了類似Path和Instagram一樣的相冊功能,并且可以把相冊分享到朋友圈。也是這一年,微信開始做國際化嘗試,外文版正式起名為“WeChat”。

若說2012年前后,QQ和微信是什么關系?

這讓我想到范冰冰,出道22年,當下最用心賣力的事情可謂是極力支持自己的弟弟——范丞丞。QQ與微信的關系,正恰似這姐弟之間的攙扶支持。

早期微信從QQ具有裙帶關系鏈的好友、郵箱聯系人、手機聯系人進行輸血,到后來微信增加搖一搖傳圖功能、QQPC版增加語音傳送、QQ消息微信代收等等,兩款產品在成長路上逐漸形成一種“取其精華”的共贏理念。這種產品本身的成長,對其用戶而言,也注定是一個將有轉變的節點。

- 2012年,QQ皮膚全面改版。2013年,QQ對話框全新亮相。

- 2012年,微信網頁版首次上線。2013年,微信二維碼閃亮登場。

而正是此時出現的二維碼,拉開了微信與同款應用之間的距離,同時也影響了后來的移動互聯網。作為用戶,“掃一掃”添加聯系人,“掃一掃”完成交易,這種簡單到不再需要指頭觸點26鍵手機鍵盤的操作,從出現的那一刻就收獲了大批用戶的偏愛。

這一切,逐漸具象了一個名詞的涵義——需求,逐漸讓人們意識到兩個字的重要性——體驗,逐漸讓人們注意到一種角色的分量——產品經理。

而這三個詞,全部為“用戶”而生。

“ 把主動權還給用戶,功能怎么用,用戶說了算 。產品用哪個,讓用戶自己決定。”

在2012年,當時的張小龍在微信朋友圈里發帖說,搜索框是PC互聯網的入口,二維碼是移動互聯網的入口。這個當時不被好友理解的帖子,終在四年后成為7.68億微信用戶的共同習慣——掃碼。

“ 絕不考慮Web形態,一切考慮都基于APP。”

也正是由于張小龍對移動互聯網產品設計的理念,與當時照搬網頁邏輯和交互來制作App的理念截然不同,微信得以成為當時移動互聯網中最契合用戶體驗的潮品。

但那時的微信,還遠遠不會和QQ相提并論。百寶箱式的QQ,讓用戶早已習慣了寵物、偷菜、飛車、炫舞、會員、空間、音樂等等功能。而簡裝話筒式的微信,也在移動互聯網中逐漸擴大自己的種子用戶群。

隨著3G、4G到隨處可連WiFi的信息時代,兩款產品所贏得的成功,讓傳統短信岌岌可危。人們借助QQ留言、微信、易信、陌陌等通訊類服務,省著一條條1毛錢70個字的短信。

2013年1月15日的深夜,騰訊微信團隊在微博上宣布微信用戶數突破3億,成為全球下載量和用戶量最多的通信軟件,影響力遍及中國大陸、香港、臺灣、東南亞,海外華人聚集地和少數西方人。那個時刻開始,野蠻生長的微信如同初來乍到的范丞丞,“尚未出江湖,早已配好劍”。

2013年,極具爭議的95人18歲了。

產品成人禮

曾有投資者分享他在和一支90后創業團隊開會并相談甚歡之后的對話:「咱們加個微信保持溝通吧?」

而對面的90后回道:「你們大人才用微信,我們都在手機QQ里。」

這突然讓這位80后意識到:自己從青年到中年的轉變絲毫不差地透露在從QQ到微信的轉變之中,難道自己已成為用的app都和年輕人有著隔閡的油膩大叔了嗎?

這種變化不只屬于這位投資者,而是屬于整個互聯網時代的這幾年。2014年至今,移動應用市場的更新迭代太快了。快到歲月更像一把鋒利的殺豬刀,優勝劣汰的現實在每天凌晨四點,便已清晰可見。

2014年到2016年,互聯網市場的態勢始終是一波未平一波又起,從移動互聯網到云計算,再到大數據和SDN,再到VR、AI……其實在2014年12月末,被6.49億中國互聯網用戶剛剛熟悉的互聯網世界早已告別了懵懂期,開拓者和網絡之間不再像是陌生人之間的試探,更多地成為一種磨合,彼此影響彼此改變。

人們從發現到注重技術,再到主張創新、珍視想法,每一種革新都像是一劑催化針,讓生活加速、讓不可能成為可能。也讓用戶從當初面臨360和QQ進行二選一的被動角色,升級成為當下應用市場里隨意翻牌的主導者。

這一切一切的變化實在是太快了,但同時又很自然。讓人不知不覺忘記過去,沉浸于現在信息流的紛繁之中。也正是在這樣的背景中,度過躁動期后不斷優化細節及體驗的QQ,和年輕氣盛正不斷有大動作的微信,如今已各占一方領地,擁有重量級用戶群,論其芳華,孰興孰衰?

我與企鵝的青春

- 2016年第四季度,微信和WeChat的合并月活躍賬戶數首次突破QQ月活躍賬戶,達到8.89億。

- 2017年第一季度,QQ月活躍賬戶數達到8.61億,微信和WeChat的合并月活躍賬戶數達到9.38億。

- 2017年第三季度,QQ月活躍賬戶數達到8.43億, 微信和WeChat的合并月活躍賬戶數達到9.8億。

- 2017年,QQ18歲了。

- 2018年,最后一批90后也18歲了。

80、90后,身為中國互聯網核心網民的兩代人,也是這兩款應用的主要用戶。隨著80、90后的成長,QQ和微信,也在不斷探索和尋找屬于他們的核心用戶。

作為90后的我現已成年,QQ也已度過了18歲,我們彼此相伴長大,無話不說,但成年后的QQ和我,仿佛是現實中有著不同抉擇的發小,一個不想長大,一個遠走他鄉。

直到如網絡中所言:第一批90后離開QQ了?

有次在飯桌上,我聽到有人問了一位80后這樣一句話:“你咋和你媳婦用QQ聊,不用微信啊?”

那位前輩笑了笑,沒有回答。

我卻不知哪來的傻氣,順口便回了一句:因為有青春呀。

因為有青春啊。

在十幾分鐘的吃飯時間里,我的腦海中一直重復著那個問題:他為什么還要用QQ?

- 是和我想的一樣,因為不想離開那個無話不說、肆意揮霍青春的企鵝嗎?

- 是否兩人的告白,以及一路走下來的歲月埋藏在那里?

- 還是相比嘈雜的微信社交,眾好友離線的QQ反而獨有一片寧靜?

其實我并非多么好奇那人為什么還要用QQ。只是我突然愣住地想:我好像也好久沒有打開QQ了。

一年前的我還在總結“青少年玩QQ,青年玩微信,中年玩微博……”的新媒體趨勢時,默默地想:我不要融入這樣的趨勢中,這都是時光的套路。

而如今,我也儼然和那批走入職場的90后一樣,被戲謔為已經「步入中年」的偽中年人,用著群名為「某某飯友團」、「某某討論小組」、「養#買#心得交流群」、「第六群組」的微信,拋棄如企鵝般五顏六色的服飾,喝著黑咖啡,避開口味重的美食。

我,好像真的快要離開QQ了。

自從騰訊公布的財報顯示微信月活躍用戶超過QQ,某些網絡圈中便出現過一個結論:第一批90后已經離開QQ了。

這看似被敲定的結論加之生活中明顯的現象,仿佛句句屬實。然而,從數據來看,90后用戶離開QQ并非事實。“90后離開QQ”,其實是屬于用戶的自身迭代,對于產品而言是極為正常的現象,只是因為我們在討論這件事情時給予了太多的情感因子,把我們與QQ的離別看作我們和青春的別離。

“90后離開QQ”,這是對片面數據的夸大說法。這款留住注冊用戶及其使用有效期長達十幾年的軟件,本身就已經超越了產品該有的期望。對產品而言,核心用戶并非某個從登陸到注銷的注冊賬號A,而是某個階段的某個場景下具備某個特定需求的用戶群體。

從這一點而言,QQ的核心用戶參與度在逐年上升。而上文數據中月活躍賬戶數的下降,是由于PC時代的用戶多賬號向移動時代的用戶賬號逐漸統一帶來的結果。

在如今看似QQ衰落,微信興盛的局勢下,同一批用戶的需求在變,產品本身的定位也在變。

正是由于十幾年歲月里用戶與產品之間的不斷磨合,成年后的QQ和90后一樣,變得越來越像自己,它和一個孩子一樣,從懵懂到叛逆,從膽怯到張揚,從迷茫到找到自己、認識自己、挖掘自己。

它同上億的用戶一起成長,只是再往后,它要留在活力四射的青春里,我們甘愿走進柴米油鹽醬醋茶的生活里,牽手后來居上的微信。QQ和微信,對于更多人來說,不是非要二選一,而是每個階段里最恰當的伙伴。

第一批90后沒有離開QQ,這代人的青春從未離開。

那些年里,我從一個食指敲打鍵盤的小學生,慢慢地開始渴望在網絡中對自己、對好友、對歲月說說心里話,曾想要相冊、日志、留言,也想要游戲,寵物、裝扮,想過把暗戀說出來,也想過把過去藏起來……

那些年,QQ滿足了我在那些年里所有社交需求。

我想,哪怕有一天,我不再冒出那么多需求了,我也不再屬于它的核心用戶了,我還會是這款產品的忠實用戶。人們總問我:你怎么看待QQ和微信?

我想,QQ和微信對我而言,就像七月與安生。七月離開了,看到安生我還是會不禁想起離開的七月。

“學姐在嗎?”

“學姐在嗎??”

“在。”

“你當初的Java老師是誰呀?”

“楊##老師,最近在考試了吧,是要往年試卷嗎?”

……

查看微信時,我不小心誤點到微信旁邊的企鵝,收到學妹三天前的消息。和秒回的她結束對話后,我點進了空間動態,看到那里的故事和心情,比起當年的信息量,有過之而無不及。原來那里,永遠有那么多未滿十八歲的人。

但也在那一刻,我意識到:年輕人,那是QQ不曾放手的真愛。

如果我未滿十八歲……我想,我還是會和企鵝無話不說吧。

從少年玩到中年。

本文為@運營喵原創,運營喵專欄作者。