一個好的產品經理一定是一個好的規劃師;做產品,勿忘初心,方得始終。

一. 面試

從騰訊、阿里到58、愛奇藝,我經歷了大大小小大約十幾輪面試,面試的問題各不相同。

但“巧合”的是,他們總是會不約而同的在面試的中間或是末尾問上一個令人抓耳撓腮、頭痛不已的問題:

你能不能就你最熟悉或者最喜歡的一款產品或是其中的某個功能發表一下自己的看法?

第一次遭遇這個問題是在騰訊秋招實習生的二面,當時我的心情十分復雜。

心情很復雜,原因很簡單:我關于產品的積累太少了,深度和廣度都不夠。

于是無可奈何,機智的我給出的答案是:

我最喜歡的產品是微信,原因是因為他很簡潔,做功能很克制,每一樣功能都踩住了用戶的痛點和核心需求,用戶體驗極佳。比如微信的朋友圈隱私設置就蠻好的…

emmm…

說的一點沒毛病,就是都是廢話。

二. 洞察力

在開始實習之后,我遇到了我的第二個老大,他每周都會給我留1-2個題目引導我思考。

在持續兩周的溝通與反饋之后,我突然開始思索一個深刻的問題:

當面試官問你對一個產品和功能的看法時,他到底想聽什么?

在上一篇文章中,我曾提過產品的基本功是想清楚和講清楚,這兩點是你成為合格產品經理的充要條件,但卻只是你成為優秀產品經理的基礎條件。

在我看來,一個優秀的產品經理必然要胸中有丘壑,眼里存山河。

當你作為一個產品經理去分析一個產品時,UI不是最重要的、UE不是最重要的,甚至功能都不是最重要的,最重要的時你要從這一切的表象中弄清楚:

- 這個UI、UE、功能為什么這樣做?

- 它們是以產品定義為中心的嗎?

- 它們是以用戶場景為基礎的嗎?

- 它在整個產品生態里處于什么樣的位置,有什么樣的意義?

沒有絕對錯誤的功能和玩法,只有不在正確位置的功能和玩法。

能夠從龐雜的產品體系中看出一脈相承的價值觀和產品理念,是一種產品天賦。這種能力,我們稱之為:洞察力。

這里我將用一個例子具體的說明什么是洞察力以及如何培養洞察力。

三. 舉個栗子

在第一周,老大給我提出的第二個問題是:微信朋友圈的評論為什么不做樓中樓模式?

在get到這個問題之后,我首先去搜索了什么是“樓中樓”評論模式,大概了解了樓中樓模式是最初由百度貼吧廣泛使用的一種評論分層模式,后經過改良后被用于qq空間、新浪微博等場景中。

(左圖為新浪微博,右圖為微信朋友圈)

可以看出,從視覺層級上來講,樓中樓模式層級更為清晰,交互上的用戶體驗給人感覺也更加舒服,并且樓中樓模式在各大產品中的大量運用也證明了這一模式的合理性。

那么問題來了,為什么微信評論不這樣做呢?

我就這個問題思索了很久,思索到后來我都開始懷疑是微信產品經理錯了…或者其實任何評論模式對于微信來說都是可行的…

但是憑著對張小龍的無條件敬仰和對微信用戶體驗的無條件崇拜…在苦心研究半日后終于在一個朋友圈消息提醒中獲得了靈感…

這是昨天我收到的一個消息提醒,但是這個消息提醒雖然是給我的,但是并不是對我說的,是對話題發起者說的。這小小的細節就體現了微信評論體系的核心:朋友圈。

微信和QQ雖然師出同宗,且皆為社交產品,但評論體系搭建卻大相徑庭。為了闡述清楚這個問題,我研究了微信朋友圈和QQ空間的評論互動模式。

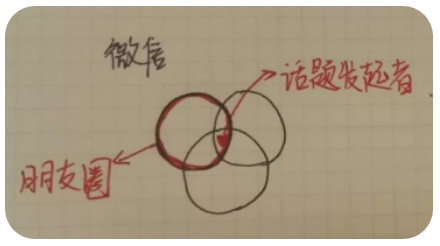

我發現,同是以話題為中心的互動,微信的社交方式是封閉的(有圈的),而QQ的社交方式是相對開放的。

(QQ評論模式)

也就是說,一個話題產生時,對于QQ而言,所有話題發起者的朋友都可以一起展開討論,就好像一次超大型粉絲見面會,場面嘈雜而宏大,一不小心就會一片混亂。

這時候給這場討論會一個漂亮的層級,就能讓無論什么時候看到這場見面會的群眾知道自己想加入或者可以加入哪個層級。

(微信評論模式)

而對于微信而言,話題的產生則意味著圍繞著這個話題的一個個朋友圈就開始形成。圈內的我對這個話題進行任何交互操作——例如點贊、評論,都默認我加入了這個圈內的活躍討論組,之后這個圈內的任何動向都會推送到我的面前。

深入思考就會發現,一個小小的功能體現的是產品最核心的理念和定位。

QQ在1999年出現在公眾視野,2003年8月注冊量就已超2億。

不得不說,QQ絕對是一款優秀的產品,隨著近兩年微信的發展,行業內有許多的聲音,肯定微信貶低QQ似乎成了一種政治正確。

但就我看來,一個產品有其時代背景下的產品理念和堅持,微信是成功的,QQ也是,簡單的評論功能,就可見一斑。

QQ想做什么?——“每一天,樂在溝通”

十幾年的輝煌證明他確實做到了。

那么微信想做什么?——“一種生活方式”

也就是說,即時溝通也好,評論的隱私設置體系也好,終究繞不過的產品核心是:生活方式。

你真實的生活是什么?是參加粉絲見面會,看各種不熟悉的人互動嗎?

不是,你的生活是三兩好友,心無芥蒂,無需為自己的小動作而惶恐,也無需為表達的每一個觀點而字斟句酌,這才是真實的熟人社交。

最后說回樓中樓模式,為什么微信的這個“朋友圈”評論體系就不可以采取樓中樓模式呢?

這里有兩點:

第一,微信不是必須使用樓中樓模式。

行業內采用樓中樓模式的大部分都有個不得不做的理由,就是評論量很大,層級很重要。微信不需要,微信的圈內交互可見模式使得在每個圈內除了話題發起者的評論多一些以外,其他的評論量都不會非常多,而話題發起者對于自己話題的評論是有著天然的包容性的。

第二,微信的評論場景不適合樓中樓模式。

樓中樓最大的優勢是評論體系的層級清楚、邏輯清晰,但這一點對于微信朋友圈而言卻是甲之蜜糖乙之砒霜。

試想,你加入了一個活躍討論組,收得到所有消息,卻非有個討厭的班主任要把你們分成幾個小組,還給每個小組定個班長,當你看到小組內的人都討論的熱火朝天,和你完全無關,你還有加入這個活躍討論組的欲望嗎?

微信的場景決定了它的評論必須要是去中心化的,沒有班長,大家都是平等的。都進來聊天吧,我把消息都推送給你了,這意味著我們這個討論組,都在歡迎你。

四. 方法論

最后說到洞察力,我曾經寫過幾篇產品分析的文章,也曾看過如何做產品分析的書籍,也明白面試的過程中給面試官一沓產品分析報告的重要性。

但最近我才明白,雖然產品經理的思維廣度是需要靠多用多想去積累的,但100個浮于表面的產品分析報告都抵不上10份真正觸及產品核心的功能分析。

當我從UE想到功能,從功能想到需求,從需求想到場景和產品架構,最后從產品架構想到產品理念時,我才明白真正優秀的產品是任何一個功能都能讓人覺得精準的為之贊嘆:

妙,怎一個妙字了得!

感嘆完,最后還是要來說說方法論,我認為洞察力的核心在于“尋找路徑”。

- 你能看到產品細節到功能的路徑嗎?

- 你能看到產品功能到產品需求的路徑嗎?

- 你能看到產品需求和產品理念之間的路徑嗎?

優秀產品的產生,每一步都是產品經理從自己廣闊的思維中選擇或者創造出來的絕妙idea。

一個好的產品經理一定是一個好的規劃師,做產品,勿忘初心,方得始終。

最后留一個問題大家一起思考和討論一下:微信朋友圈的說說功能為什么不設置gif發送入口?

本文為@運營喵原創,運營喵專欄作者。