高階運營和普通運營最大的區別就在于,由思維和認知的不同所導致的對問題判斷以及解決方式的差異。

經常聽到很多運營人抱怨:

每天的工作像是在打雜,沒什么技術含量,不知道工作的價值;

工作上成長太慢,看不到未來的發展,工作已經幾年了,還拿著這么低的薪水。

這些確實是運營人的常態。

運營最大的價值莫過于,發現業務中存在的問題,快速分析問題,高效解決問題。

工作越久,越發覺得,高階運營和普通運營最大的區別就在于,由思維和認知的不同所導致的對問題判斷以及解決方式的差異。

當然,這也是一個普通打工仔和管理者最大的區別。

01高效管理者的三大技能

美國著名的管理學學者-羅伯特·卡茨(Robert L. Katz)曾在美國哈佛商業評論發表了《高效管理者的三大技能》,引起了很大的反響。

羅伯特·卡茨認為,一個有效的管理者應當具備三種基本技能:技術性(technical)技能、人際性(human)技能和概念性(conceptual)技能。

1、技術性技能,很容易理解,比如工程師、會計等。

2、人際關系技能,即與人共事,理解別人,激勵別人的能力。

3、概念性技能,是管理者對復雜情況進行分析,診斷,進行抽象和概念化的技能,實質上一種戰略思考及執行的能力。

例如,面對困難,管理者必須看清問題,制定并選擇最優解決方案。

具體包括:系統性、整體性思考能力,抽象思維能力,創新能力。

不同的角色對每個技能的要求是不同的。

概念性技能是成為高級管理者最迫切需要的技能。

結構化思維能力在概念性技能中占據著重要的位置。

作為一個普通的運營人,想要進階,甚至在職場能走的更遠,第一要務莫過于在工作中盡快提升自己的結構化思維能力。

02什么是結構化思維

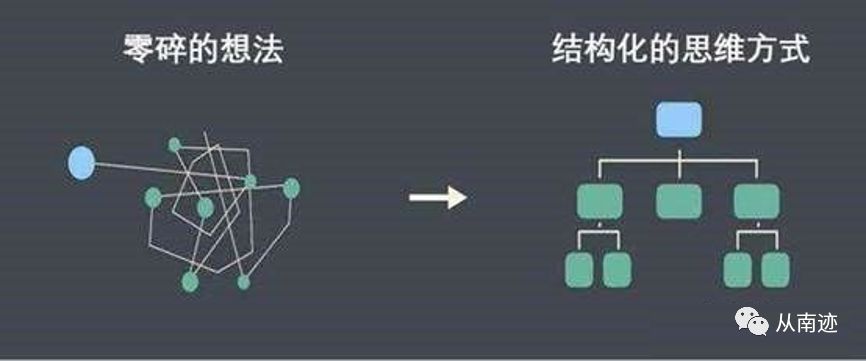

結構化思維是一種從整體到局部,由總到分,層次分明的思考模式。借助這個思考框架,可以對碎片化信息進行系統的思考和處理,從而擴大思維層次,進行更加全面的思考。

它可以幫助我們深刻分析導致問題出現的原因,系統制定行動方案,并采取恰當的手段使工作得以高效率開展,取得出色的業績。

相反,沒有結構化的思維是零散混亂的,無法抓住重心。

舉個栗子:

比如:我們如果去超市,需要買這些東西,是不是不太好記,容易遺漏。

如果進行初步結構化之后,我們主要記住蔬菜、水果、主食這幾類,這樣就輕松多了。

03如何建立結構化思維

根據金字塔原理,有兩種方式構建我們的結構化思維框架。一種是自上而下,另一種是自下而上。

自上而下法

簡單來說,任何事情都可以歸納出一個中心論點,而此中心論點可由三至七個論據支持,這些一級論據本身也可以是個論點,被二級的三至七個論據支持,如此延伸,形成一個金字塔結構。

自上而下地構建金字塔結構,比較適用于我們的思考主題已經確定,然后可直接根據主題進行向下拆解。

比如:大家說運營的工作很雜,那么運營到底是做什么工作。作為一個對運營有所了解的人,就可以直接按照自上而下的結構去闡述不同劃分方法下,運營工作的側重到底是什么。

自上而下的過程,在邏輯學里面也叫分析和演繹的過程,適合發現已有知識的邏輯,尋找問題的細節和論據。

自下而上法

很多時候你也會發現自己思考得還不夠成熟,無法構建出金字塔結構的頂部。

譬如,有時你無法準確地確定要討論的主題,有時對他人頭腦中的疑問尚不清楚,有時則無法確定他人了解什么、不了解什么。遇到這些情況時,可向下移動一個層次,從關鍵語句層次上著手。

如果能夠確定任何關鍵句,那很好,但多數情況下你可能還無法確定。那也無需著急,可以按照以下“四步走”的過程自下而上地組織你的思想:

第一步,列出你想表達的所有思想要點。先不要關心合理性和邏輯性。當你覺得都列得差不多的時候,再讀一遍這些碎片想法,思考可能的分類方式。可以將同類的想法連線或者挪動到一起。

第二步,找出各要點之間的邏輯關系,歸類分組。進一步提煉同類想法的本質,寫一個名詞或句子,并把這些同類想法歸到這個名詞下。注意分類有兩個方向,即水平方向的并列關系和垂直方向的層級關系。

第三步,抽象概括、提煉結構。看一下這些分組,是否存在某種規律,按照這樣的規律,是否需要補充或調整。用MECE(Mutually?exclusive?and?collectively?exhaustive)原則來決定分組調整。最后形成的組,其實就是你的結構。

第四步,形成觀點。確定了結構之后,看每個結構之下是否還需要補充其他信息,最后完善思路,提煉核心觀點。

在進行自下而上的分析時,魚骨圖是一個很好的輔助思考分析的工具。

1、MECE

Mutually?exclusive:各部分之間相互獨立,沒有重疊有排他性;

Collectively?exhaustive:所有部分完全窮盡,沒有遺漏。

概括各組思想需確保思想屬于同一組,應抽象提煉概括思想精華。

2、邏輯遞進:

每一組中的思想必須按照邏輯順序排列。

大腦進行歸納分組的一般有3種思路:

時間順序:確定前后因果關系,如第一、第二、第三等;

結構順序:將整體分割為部分,或將部分組成整體,如波士頓、紐約、華盛頓等;

程度順序:將類似事物按重要性排序,如最重要、次重要等。

04結構化思維常用的成熟的分析方法

1、波士頓矩陣

又稱市場增長率-相對市場份額矩陣、波士頓咨詢集團法、四象限分析法等。主要是通過增長率和市場份額兩個維度的來評估企業內部不同業務的發展前景。

通過這個矩陣,我們可以清晰的看到,圖示右側的兩個產品是應該放棄的產品。

2、波特五力模型

用于競爭戰略的分析,可以有效的分析客戶的競爭環境。

五力分別是:供應商的議價能力、購買者的議價能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、行業內競爭者現在的競爭能力。五種力量的不同組合變化最終影響行業利潤潛力變化。

3、5W2H

(1)WHAT——是什么?目的是什么?做什么工作?

(2)WHY——為什么要做?可不可以不做?有沒有替代方案?

(3)WHO——誰?由誰來做?

(4)WHEN——何時?什么時間做?什么時機最適宜?

(5)WHERE——何處?在哪里做?

(6)HOW ——怎么做?如何提高效率?如何實施?方法是什么?

(7)HOW MUCH——多少?做到什么程度?數量如何?質量水平如何?費用產出如何?

另外還有客戶生命周期,麥肯錫7S,商業模式畫布等等。這里不再具體闡述了。

利用這些經典的分析方法,可以幫助我們更好的分析問題,更快的建立金字塔結構。

05如何利用結構化思維解決問題

解決問題的邏輯理想的流程如下:

先界定問題,然后結構化分析問題,接著分析找到解決方案,最后形成金字塔結構,進行交流或者匯報。

1、界定問題

判定問題是否存在,通常要看經過一定努力得到的結果和希望得到的結果之間是否有差距。由世界上存在的某一特定情境導致的某一特定結果,我們稱之為非期望結果(R1)。

如果這一結果(比如銷售下降)不是你期望的,想得到其他結果(比如銷售增長),我們把其稱為期望結果(R2)。解決方案則是指如何從R1到R2。

以上界定問題的方法叫序列分析,是一種非常有效的解決問題的技巧,它可以幫助你從以下按邏輯順序排列的問題中尋找答案:

(1)有沒有/可不可能有問題(或機會)?

(2)它在哪里?

(3)為什么存在?

(4)我們能做什么?

(5)我們應該做什么?

2、分析問題

分析問題的標準程序是:收集信息—描述發現—得出結論—提出方案。

為了最有效地找到結論和行動方案,我們必須有意識、有條理地去收集信息,從中得出邏輯上一致的發現,可以從現有資料入手。但收集的過程,肯定會付出很多的辛苦。

比較好的方法是建立診斷框架和邏輯樹來指導分析和引導思維,這樣不僅能提高解決問題的效率,而且簡化了把結果構建成金字塔的工作。

使用診斷框架最重要的一步是,做出合理的假設。比如你頭痛但不知道原因,所以無法醫治。你第一步應該設想一下造成頭痛的可能原因。然后使用邏輯樹,得出解決問題的各種方案。

隨著工作時間的增加,越來越意識到結構化思維框架對于個人未來發展的重要性。

在工作中,思考問題、處理問題,盡量提醒自己刻意去進行結構化、體系化的思考,將所學在實踐中提升,早日成為職場中的佼佼者。

一起加油~

本文為@運營喵原創,運營喵專欄作者。