編輯導語:增長黑客也是一種增長方式,在創業型團隊在數據分析基礎上,利用產品或技術手段來獲取自發增長的運營手段;在增長黑客的運營推廣中,我們需要從多個方面進行把握;本文作者分享了關于增長黑客的實戰分享,我們一起來看一下。

這本是幾個月前就想落筆寫的一篇文章,無奈一方面去年事情太多無法抽出時間,另一方面自己心中總有個“完美文章”的執念,所以遲遲沒有下筆。

這是一個常見的思維陷阱,我們常常為了得到10或100卻不敢邁出第1步,但實際上0和1卻是有著本質性的區別。

所以這仍然是一篇粗糙的文章,但是與其是0,不如有1篇掛一漏萬的成品。

01 保險也需要【增長黑客】

AARRR(獲客-激活-留存-付費-病毒傳播)是廣為人知的互聯網產品的用戶增長模型。

互聯網保險曾經也探索過這個模型的應用,最大張旗鼓的莫過于15年的平安,圍繞“醫、食、住、行、玩”等需求的“四個市場、兩朵云、一扇門”的戰略。

時至今日,這個戰略中如平安好房、平安好車、平安好車主等重磅應用都已經偃旗息鼓。

為了賣爆米花而建個電影院的做法,通過實證已經表明行不通了。

但首月1元的保險模式將保險產品變成了類似互聯網產品的模式,首月1元的低門檻承載了【獲客-激活】的作用,低門檻的海量用戶加入,如何搞定后續用戶留存、復購則成為了各大互聯網保險玩家不得不重視的問題。

這個時候增長黑客的理論在保險領域找到了最好的用武之地。

02 提出假設

這一點我在“用戶增長中如何提出好假設”這篇文章中做過一點分享.

去年在解決一個重要渠道首月1元月繳產品客戶留存問題時,我首先劃定了1.0版本的邊界:即提升M2(購買后次月)的續期率(扣款成功率)。

用戶流失分為兩種類型:

- 退保

- 關閉第三方支付的代扣

在未做任何實質性分析的時候我提出了第一個假設:流失節點的分布應該符合二八原則。

于是讓數據同學做了分析,結果發現購買當天的關閉代扣及退保占了流失用戶的80%多。

同時我提出了第二個假設:要么存在刷單,要么是銷售前后存在嚴重的認知不一致的情況。

同渠道BD做了溝通,首先排除了刷單可能。

然后全流程體驗了渠道的產品銷售流程,發現銷售頁對于次月應繳保費比較弱化,而在支付成功頁很清晰的而告知了用戶次月應繳保費。

隨之我提出第三個假設:流失用戶購買前認為保險每月都是1元,購買后看到次月實際應繳保費遠高于首月,所以立馬流失了。

結合假設,我們與渠道協商去掉了支付成功頁的次月應繳保費,并做了一系列的配合策略。

實驗結果最終顯示M2流失用戶降低了50%。

03 復利效應

【增長黑客】的理論中有一個基本的說法,那就是任何一個策略必然有它正向效應的部分,也有負向效應的部分。

好的策略應該是?正向效應>負向效應

1.01的365次方=37.78

0.99的365次方=0.02

它揭示的是一次正確的策略和錯誤的策略重復多次后巨大的差距。

在傳統的保險電銷中有一個被驗證體驗很好的策略,即保險銷售后次日的電話回訪,可以趁熱打鐵讓用戶感受到溫暖,有助于后續的留存及復購。

于是這個策略被應用到了首月1元保險的留存中。

最初這個策略沒有設計實驗組、對照組,等抽取了部分電話回訪的錄音后,大跌眼鏡的發現由于投放模式下的沖動消費,很多用戶根本沒意識到自己買的究竟是什么產品,而回訪則成為了【質疑-感情破裂】的導火索。

在重新設計了實驗組(進行回訪撥打)、對照組(不進行撥打)的實驗,跑了兩周后可以清晰的發現,對照組的次月留存比實驗組高出了很多。

而與此同時,另外一個事業部的同學仍在樂此不疲的應用這個策略…

復利效應下,雙方的差距可想而知。

04 實驗設計

關于流失用戶(關閉代扣)召回,曾經使用過人工 AI 的召回實驗,實驗效果表明是正向的。

于是提出了贈送額外權益的增強版召回策略,但運營同學大意的只設計了贈送A權益和贈送B權益的實驗組,并未設計不贈送任何權益的對照組。

當發現這個問題時,策略已經即將上線;當時我提出了質疑,如果不設定對照組,極端情況下贈送權益的實驗組有可能比以前不做任何贈送的策略效果更差。

墨菲效應,果然最終跑出來的數據顯示兩個實驗組的數據表現比過往不贈送時更差。

A/B 測試,牢記要驗證的變量是什么,控制好變量,做好實驗設計,最基礎也是最需牢記的內容。

05 不止于相關性結果

還是上邊提到的關于流失用戶(關閉代扣)召回,人工和AI的召回實驗顯示AI的召回效率高于人工,在看到這個意料之外結果后我提示對應的運營同學一定要去聽下電話錄音,去搞清楚其中的因果關系。

該同學當下并未立即行動,在贈送權益的實驗中數據同樣顯示AI的表現優于人工。

這次他聽從建議去聽了錄音,結果一下就破了案。

原來因為召回效率不高導致坐席獲得的收益有限,所以人工坐席撥打時積極性不高,故而反而比不上標準水平的AI的效果。

如果使用績優的坐席來撥打流失召回的策略呢?

如果不搞清楚相關性背后的因果關系的話也許我們會得出一個錯誤的結論。

實際上這點是許多對于迷信AB test團隊的一個詬病點,只重視相關性,而不深究因果性。

聽說過一個故事,今日頭條在某個國家通過實驗發現使用紫色的視覺色系用戶留存會更好,但是其中的因果關系是什么呢?無人清楚、無人深究。

06 設定實驗目標

這一點是我一直很強調的,但實際上是很多人會忽略的一點,他們認為實驗無非是最終跑出一個實驗結果,用最終的數據說話;所以實操的時候只管設計實驗方式而不去設定實驗目標,但實際上這點很重要。

拿張小龍在“微信十周年”上的演講舉例:

6月份的時候,那時社交推薦的新版還在開發吧,我在黑板上寫下一個斷言:未來有一天,視頻的播放量,關注,好友推薦,機器推薦的消耗比例,應該是1:2:10。即,一個人應該平均看10個關注的視頻,20個朋友贊的視頻,100個系統推薦的視頻這樣的比例。

當時是這么解釋的:

內容分兩種,一種是你需要花腦力去理解的知識性信息,是學習;一種是不需要花腦力的思維舒適區的消費類的信息,是娛樂。朋友贊是朋友強迫你去獲取你未必感興趣的知識性信息,屬于學習類的;機器推薦,是系統投其所好而讓你很舒服的瀏覽你喜歡的消費性信息,屬于娛樂類的,關注里面兩種信息都有。

因為關注的東西你已經知道大概會是什么了,反而不會太有吸引力,因此是1。朋友贊雖然看起來累,但是不能錯過,所以是2。而系統推薦,符合懶人原則,是大多數人都更容易消費且獲得舒適感的信息,所以是10。

但是我們現在的大盤數據,并不是這個比例。現在朋友贊產生的整體vv,是機器推薦的2倍。

于是我讓數據同事統計了一下,只拿有關注的用戶來看。有關注的用戶目前極少,屬于活躍用戶,所以代表了未來活躍用戶的行為。前幾天的數據是,有關注的用戶,人均在三個tab產生的vv,差不多是1:2:9。拿到這個結果時我非常吃驚,它只是一種粗略的估計,并不是說預測特別準確;而是說我們做東西的習慣是,如果這樣做,應該先推理出來一個結果,然后用數據去驗證,才能檢驗方向是不是對的。

做任何實驗,包括做活動運營,如果需要你拿出預測數字背后必須有一套可以邏輯自洽的推理過程(假設基礎),這會倒逼個人做出更加深入的思考,如果不做這一步事后做實驗結果評估時就容易陷入到無章可循的地步。

舉個反例,我讓某個運營同學分析下因余額不足而流失的用戶在生命周期不同節點(主要是月繳扣費節點)下的召回效率的差異,起初我建議他他做個預測分布情況,但他并沒采納。

等數據出來后他一下就迷茫了,因為傳統認知中用戶歷史繳費期次越多用戶對產品會越認同,同理召回效率會越高。

但數據卻顯示M2(第二次扣費節點)下的召回效率是最高的,M4次之,M3最差。

經我提示下,他重新去分析了M2召回后的用戶留存情況,最終才得以柳暗花明。

07 用戶增長策略模板

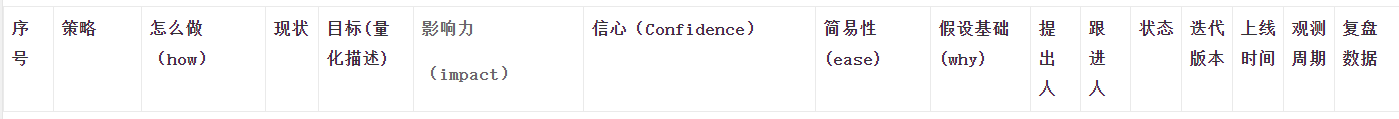

這是好幾個月前自己整理出來的用戶增長策略模板,融合了【增長黑客】理論中的主要關鍵要素,內容形式并沒有什么稀奇的,重要的即是堅持的做。

復利效應,時間會給你最好的答案。

策略主要指:迭代動作,對who 什么時間when 什么地方/渠道whtere 做what。

怎么做主要指:開發新功能/做活動/觸達…。

假設基礎(why)主要指:定量(數據分析)定性(用戶研究)的相關依據。

本文為@奇文天翔原創,運營喵專欄作者。