最近,運營喵觀察并研究了一些案例,發現有三個風口正受到資本的熱捧:小程序、二手/閑置物品交易、用戶下沉市場。而有一家公司,正同時站在這三個風口之上,上線5個月用戶超過600萬,靠一個小程序產品光速融資1.1億美金 -?它就是“享物說”。

今年6月份,我有幸參加了一場關于“小程序增長”的聚會 - 在接觸過享物說的投資人和BD總監之后,我第一次了解了它:一個閑置商品的C2C交易平臺,完全不和法幣掛鉤,而是自己發行了一套“代幣”。用戶只要支付虛擬代幣“小紅花”和郵費,就可以購買其他人發布的二手商品。而在平臺上出售商品,賣家收到“小紅花”,可以用小紅花交換其它物品。用戶可以發布“一口價”商品或者以“拍賣“的形式出價 - ?二手商品的價值最終由供需關系決定,以代幣作為數值的衡量。簡單來說,可以把它看做是一個積分版的“閑魚”。

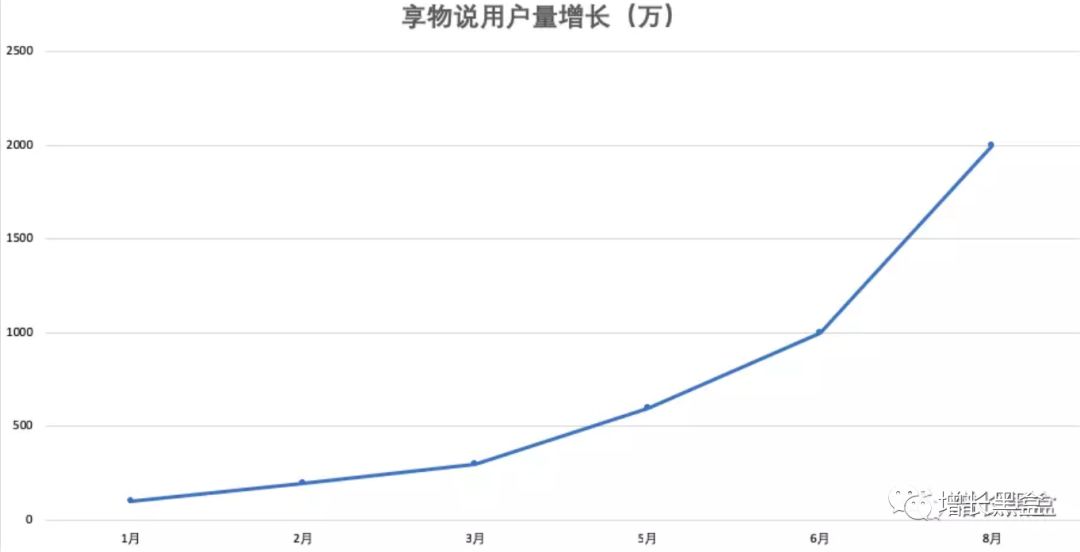

通過拼團、領紅包、裂變等“拼多多式”增長策略,配合小程序這種適當的載體,享物說得以快速擊穿下沉市場,高速拉新。據稱,其用戶量已經在8月底突破了兩千萬,DAU達到200萬以上,根據市面上公開的PR稿來看,享物說的增長速率是這樣的。

盡管模式看上去新鮮,融資和公開數據也增長相當之快,但是我們并沒有看到深入探討享物說的研究調查報告。

那么,享物說的運營狀況究竟如何?這種看似理想的積分模式是否能夠做起來?

為了探明風口背后的真相,Yolo@增長黑盒與團隊的小伙伴Rhino@增長黑盒從兩個方向進行了調查:

1.找到了“積分模式”的開創者Listia,并研究它的發展軌跡。

2.抓取了20W享物說/Listia掛單數據,從用戶分布、品類、價格、商業模式等角度分析對比兩家平臺的運營情況。

一、美國版“享物說”的衰敗

《原則》的作者瑞.達利歐曾經說過:“歷史總是在不斷重復,而在歷史上發生過的事件能夠幫助你理解事物的運行法則。要想理解現在,你需要先理解過去。”

我同樣相信,按照中國互聯網“微創新”的打法,大部分產品都能在國外找到原型。“虛擬積分+二手交易“這種產品一定在歷史上存在過 -?我們只需要找到享物說對標的產品,并研究它的發展歷史,就能幫助我們更好地理解這種商業模式。

果然,經過一番搜尋,我發現了Listia.com這個網站 - 它于2009年在美國誕生,是世界上首個用積分代替法幣的閑置物品交易平臺。它不僅與享物說的模式高度相似,發展軌跡也有很高的重合度:先是吸引了Y combinator、A16Z等硅谷頂級風投,吸納了千萬美元融資,隨后借助facebook等社交渠道產生裂變效應,短短幾年時間就做到了800萬用戶,年均增長率超過5倍!要知道,當時“增長黑客”的概念還沒有被提出來,病毒營銷并不流行,邀請好友送積分的玩法可是效率很高的。

不過,看似蒸蒸日上的Listia很快就遇到了瓶頸:

首先,根據國外著名媒體《連線》的報道,從前幾年開始,listia為了實現盈利從而大幅削減了營銷開支和用戶補貼,導致用戶增長停滯不前。也就是說,Listia的商業閉環并未形成,用戶量主要靠補貼支撐。

其次,Listia團隊花了5年時間才認識到,如果積分不與法幣掛鉤,那么市場認知度就永遠無法提升,用戶增長接近停滯。因此,Listia在2015年正式開放了積分與美元的兌換。

最后,通貨膨脹的問題始終無法解決。

2009年10月,一張5美元亞馬遜禮品卡的價格是300-600積分

2010年10月就漲到了1000積分

到2011年10月,這張禮品卡已經飆升到了2900積分,年通脹率達到200%

因為開啟了美元兌換,通貨膨脹加劇。2016年3月價格為$1 = 7850 credits

2018年8月價格為?$1= 27,500 credits,年通貨膨脹率127.16%。

九年的時間,積分貶值50倍,事實證明Listia的經濟系統并不能正常運作。那么,它是如何解決這個問題的?

曲凱老師曾在公眾號“42章經”里這樣評價享物說的模式:

這家公司完全不講區塊鏈的故事,卻在做最像區塊鏈的事情,這家公司在這樣的時間節點,以這樣的方式出現,可能是一種偶然中的必然,也可能這才是古典互聯網世界給區塊鏈世界的一個答案。

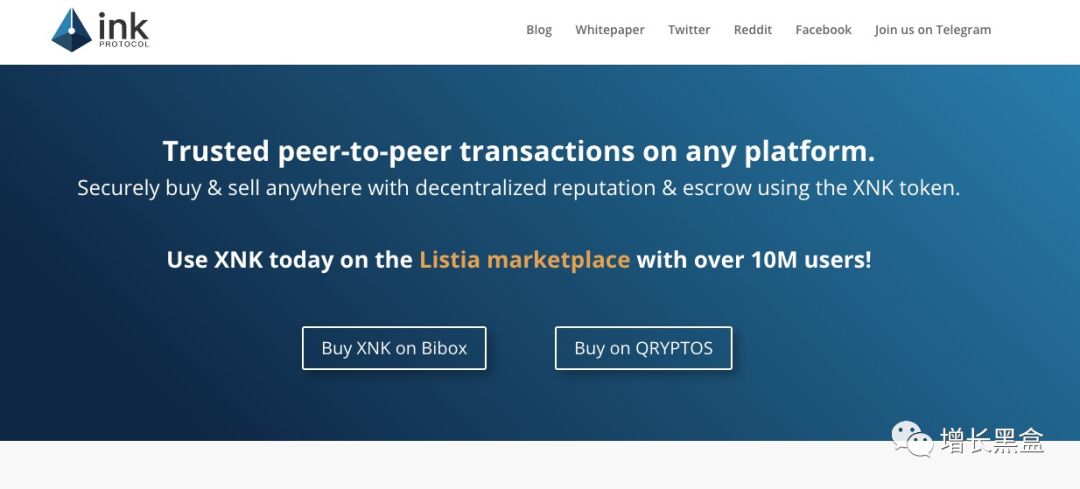

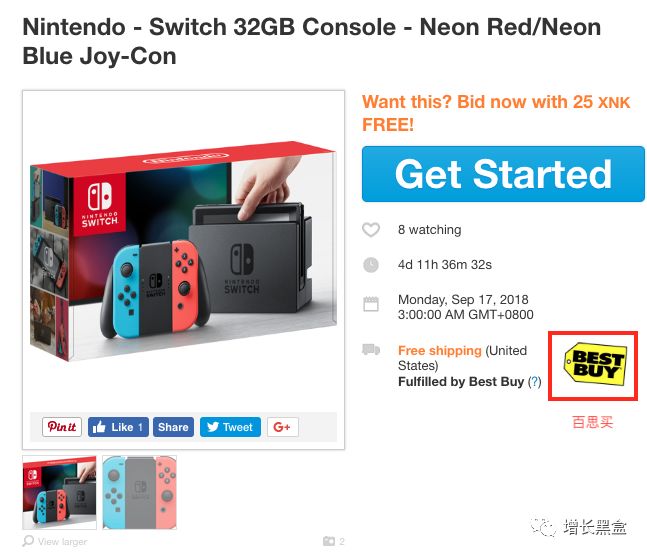

沒錯,Listia就是在區塊鏈上找到了自己的“答案” - 發幣、ICO、融資。今年3月,Listia發了自己的區塊鏈幣“Ink Protocol”(XNK),取代積分用于交易支付,個人閑置物品能同時上線多個平臺,一旦交易成功便自動記錄停止其它平臺交易,不再需要手動更新商品信息。

從數據來看,XNK的市值一度高達1100萬美金?- 9年時間拿到的融資額,這次只用了兩個月。不過呢,大盤走勢不好,XNK也難以幸免,現在它價格是原來的1/7,總市值只有250萬美金。

從硅谷明星公司到區塊鏈韭菜項目,Listia的發展顯然不夠理想。那么,今天的享物說會不會重蹈覆轍呢?

二、挖掘享物說數據

為了解答這個問題,必須要研究享物說的真實運營狀況。因此,我們首先通過URL和APP等不同方式抓取了20W條商品數據(就是首頁這些不斷刷新的產品信息流),采集時間在9月1日-9月3日。

作為參照,我們同樣抓取了Listia.com上4000種商品的數據。

1. 商品流通

我們在為期三日的數據抓取過程中,更換了賬號共抓取了約20萬條商品信息。去重后,共有7000多件獨立商品,也就是信息流中的物品會循環出現。進一步分析發現,這三天平均每天新增約1400種左右。(數據量有限,僅供參考)

假設200萬DAU這個數據是真實的,那么供給方的比例僅占日活躍用戶的萬分之7。在這個雙邊市場中,大多數人很可能只是看客或者羊毛黨,需要進一步激活送物品的人。

根據媒體報道,相對于傳統二手交易渠道,享物說的一大優勢就是流通速度快,80%的閑置物品能夠在一周內送出。為了驗證這個說法,我們截取了9月1日前后6天的周期,發現81%的商品確實下架了(最大的可能就是被送出了) - 對于“高效流通”這一點,享物說的確有能力做到。

不過,有媒體也宣稱,享物說每天的交易量能夠達到數千單到上萬單。事實上,根據數據來看,每天能夠交易出的商品在300-500種左右(每天總共有1400種商品發布出來,一周內消化),交易量怎么能超過這么多倍呢?

其實原因很簡單:每“種”商品可能有多“個”。我們觀察發現,一些商家的活動(后面會提到)往往會送出上千件同款商品,這也會被歸類到交易量里。比如聯合利華這次活動,短期內就送出了超過7000多件洗衣液。

2. 價值流動

從商品數據中,我們分析了贈送者的地理位置分布,并得到了一個很有意思的結果:贈送者大多分布在東南沿海地區,向西部內陸遞減。

(廣東省是贈送商品最多的地區,其次是山東 - 這樣看來,官方聲稱“山東日活第一”是可以理解的)

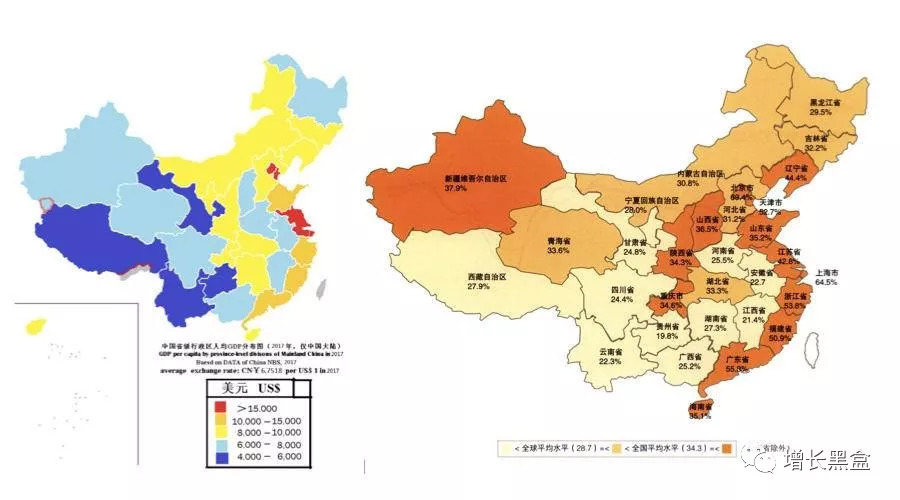

這意味著什么呢?我們不妨先來看看下面兩幅地圖:GDP和互聯網普及率的分布。

(左:中國省級行政區人均GDP分布圖 右:中國互聯網普及率)

顯然,這三張地圖的分布規律具有高度的一致性。也就是說,贈送者(供給方)主要來自所謂的一二線市場。但是,享物說主打的送紅包、拼團等增長策略,卻更偏向于三四線市場的打法 - 這可能意味著,領取商品的主力用戶(需求方)還是來自于“下沉市場”。

那么,我們猜測:享物說運轉的驅動力,是來自一二線/三四線用戶之間對“價值認知”的天然落差。一件二手連衣裙,對于上海的某個用戶或許已經沒有了價值,但對于其它鄉鎮的某個用戶來說,卻非常有價值。

一二線城市的用戶被某貓、某東培養起了買買買的習慣,多年下來閑置物品一定不會少,再加上“極簡生活”概念正在成為新流行,他們有了處理閑置的需求。

但三四線及以后的小城市就不一樣了,根據騰訊酷鵝研究院發布的《小城生活:深度解讀三四線用戶互聯網生活》:中國三線及以下城市的消費者占全國的七成以上,GDP占全國的59%,同時三線及以下城市也貢獻著中國三分之二的經濟增長。這批消費者正在面臨消費升級的過程,且購物追求高性價比。

物品的贈送者主要集中在北上廣及山東、江蘇、浙江等這些經濟較為發達的沿海地區。由于物質更豐富、空間越來越貴,閑置的物品扔了舍不得,存在手上又是負擔,自然就有“贈送的需求”。這就像水壩一樣形成了“落差”,讓閑置的物品具備一定的流動性,使物品從一二線城市流向其它地區。

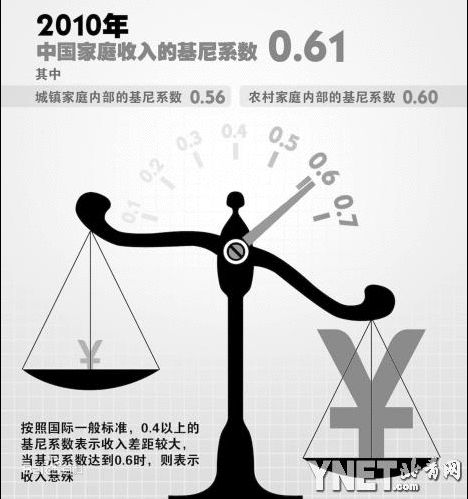

“落差”存在的基礎是國家各個地區存在財富和收入的差距。按照國際標準,是用基尼系數(GINI)來量化一個國家內居民收入差距 - 這個值處于0-1之間,越大證明收入差距越高。

根據數據中心CEIC的統計,從Listia創立的2009年起,美國的基尼系數一直在0.4左右徘徊,稍稍超過“警戒線”。而在享物說創立的2017年,中國的基尼系數高達0.47。

我們推測,正是由于這種“落差”的存在,享物說相對于Listia來說擁有更強、更持久的增長動力,也是它在中國市場的優勢。

3. 品類分析

現在,我們已經明白了是誰在送東西。那么,這些用戶都在送什么樣的東西?為什么明明有閑魚、轉轉等可以賣錢的平臺,他們卻要白送?

于是,我們把7000多種商品進行了分詞,并制作了詞云,最后的結果簡直是出人意料:一個閑置物品交易平臺的物品名稱,關鍵詞比例最高的竟然是“全新”!

本以為閑置物品應該是二手居多,但沒想到“全新”這個形容詞竟然能夠戰勝商品詞,成為全平臺最火爆的詞。

如果只有享物說一家閑置平臺是這個結果的話,那應該是個特例,但是Listia詞云分析的結果,竟然跟享物說相同!brand new(全新)僅次于free shipping(免運費),是排名第二的關鍵詞。

從這兩個平臺的關鍵詞再次印證了我們的猜想,閑置物品的“贈送”需求非常旺盛。其實這就像電商行業的“清庫存”,只要你手上有積壓貨,那橫豎都是虧,簡直是手里的負資產,倉儲成本入不敷出;而享物說和Listia解決的需求,則是個人的“清庫存”。

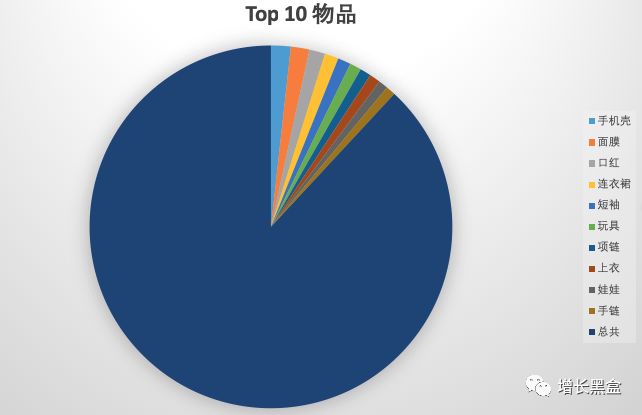

那哪些物品最容易被贈送,在平臺上最流行呢?

按一級-二級品類看:

- 手機/數碼:手機殼

- 美妝:面膜、口紅

- 母嬰:玩具、娃娃

- 女裝飾品:連衣裙、短袖、項鏈、上衣、手鏈

Top10的物品占了所有物品的13.51%,集中在手機數碼、美妝、母嬰、女裝等四大品類。

按照多年淘寶購物經驗來看,這些產品都有2個特點:單價低、復購率高。用戶在普通電商平臺上用低價輕易地購買這些物品,反正價錢也不貴,買回來不喜歡,送掉就好,把積分累積起來,還可以買平臺上其它的物品。

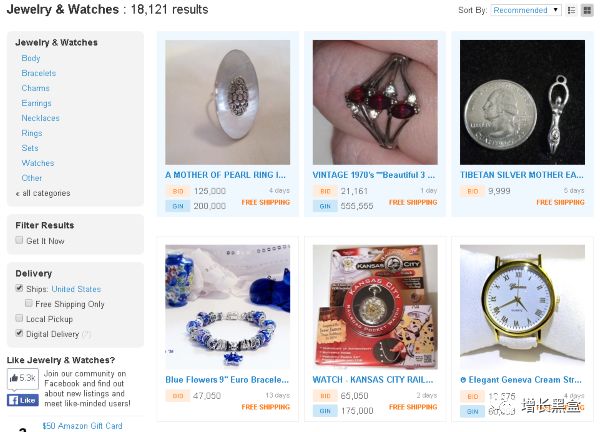

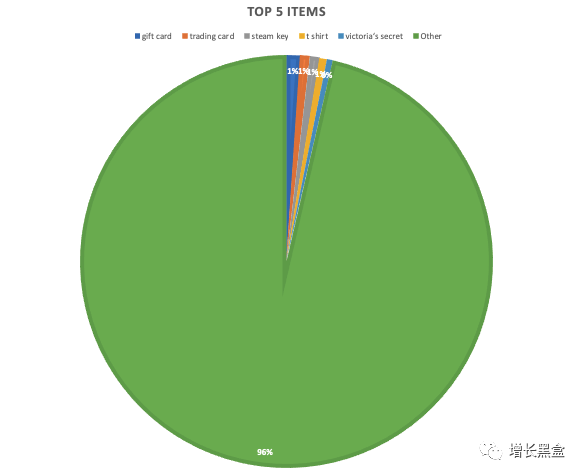

在Listia似乎有不同的情況,排名最高的5個物品分別是:

- 數碼:禮品卡、交易卡、Steam key(數字版游戲)

- 服裝:T恤、維多利亞的秘密(內衣)

這Top5的物品占了所有物品的4%,出現這種情況的原因可能有2個:

- Listia上線10年,商品品類較剛起步的享物說具有多樣性

- 虛擬產品交易較多,可能受運費貴的限制

從兩個平臺熱門商品中可以看出,享物說閑置物品大多是價值量較低的非標品,而Listia以數字化標品為主。

因為標品的二手價值更容易確定,買賣雙方可以根據關鍵性能的折損定價,達成交易。在二手車垂直領域有優信、瓜子、毛豆;二手房垂直領域安居客、鏈家;3C產品的回收寶、愛回收;二手書多抓魚、鄰閱,這些針對標品類的垂直產品已經發展得相當成熟,產品也很多。而在非標品領域,目前還是只有阿里的閑魚、58的轉轉兩個巨頭(占據90%市場份額),再次印證了非標品市場的交易難度。

而享物說就是切中非標品閑置,讓不好被定價的閑置物品跳過價值界定階段,用積分交易起來。

4. 價格分析

那在閑置交換的平臺上,物品的價格怎么算,它按什么定價?如果邀請人能得到贈送的小紅花,那要邀請到多少人才能開始第一筆交換?要上傳多少件物品才能成為這個平臺的“中產階級”?

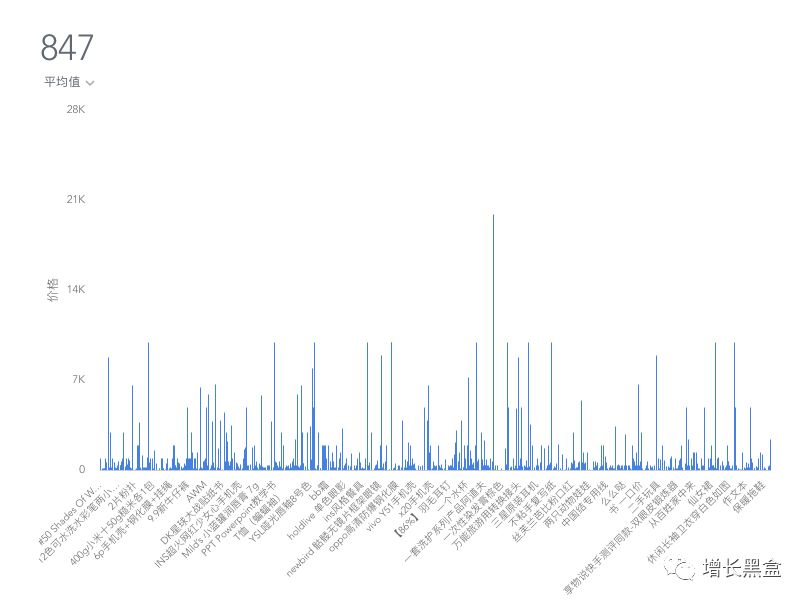

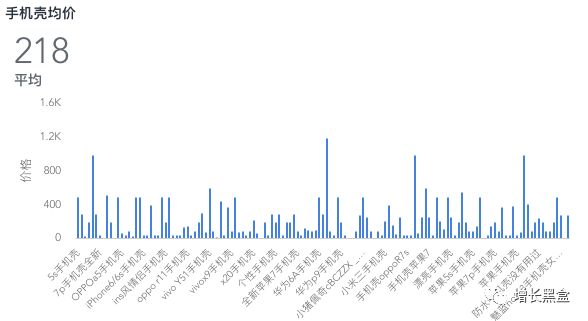

我們計算了享物說7000件商品的平均“價格”。

看來,一筆交易平均需要847朵小紅花,有了這么多小紅花,就可以在享物說上邁出第一步。

而這只是平均值,那么拿一類具體的物品來看,就知道包里的小紅花能干什么了。為此,我們選了平臺上的爆款級產品“手機殼”作為參照,計算了所有手機殼的平均“價格”。

雖然只要200朵,但畢竟沒有任何法幣作為參照,200是個什么數量級,還是沒個底。但好在享物說是個封閉的系統,為了保證平臺的公平性,所有人只能通過完成指定的任務,才能獲得小紅花。努力就有收獲,那么要多大努力才夠換個手機殼的花呢?

按照這張任務清單計算了一下,一個用戶在Onboarding之后最多可以得314朵小紅花,差不多夠1.5個手機殼的價格,如果你想獲得更多的小紅花,有3種主要的方法:

- 持續送出寶貝得紅花 (激活、留存)

- 堅持打卡(留存)

- 不停把享物說推薦給朋友(分享)

當然,這些只是常規的獲得渠道;在平臺初期,為了增加交易量,平臺方通過運營活動給用戶賦能,給他們發足夠的小紅花用來消費。這大概也是所謂的”分享即挖礦“吧!

正因為小紅花無法和現實中的錢相互轉化,價格不會成為影響交易的因素,物品值多少小紅花只通過“贈送者”出底價,“接受者”競價的方式實現,實際上整個交易密切地關注“物品”自身價值,而不是價格上的“值不值”,所以交易更加順暢。

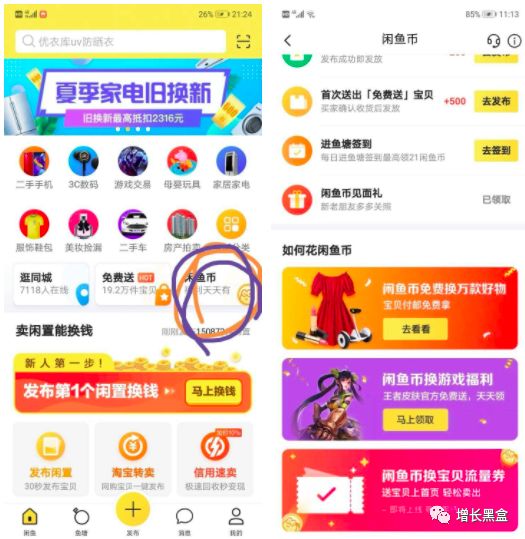

積分模糊了價格,不僅降低交易摩擦,讓雙方回到物品價值本身;也刺激了用戶留存和分享推薦行為,傳統的飛行里程積分就是個很好的”留存“案例。在閑魚,買賣雙方可以直接用錢交易,但是閑魚依然上線自己的積分“閑魚幣”(以前叫“魚貝”),實行雙軌制度,也是為了增加用戶活躍度。

積分相當于一個封閉經濟體系內的貨幣,隨著時間的推移和平臺調控問題,發生通貨膨脹是大概率事件。

反觀Listia,因為上面的主力交易商品是亞馬遜禮品卡,所以積分兌換美元的比例一直非常清晰。而最近,商品定價又跟其發行的數字貨幣掛上了鉤 - 因為大多數商品均以XNK作為定價,根據交易所里XNK的價格(1XNK=$0.14),就能準確給商品定價。我們抓到的4000+件商品均價為$14.25,相當于人民幣92元。

但是,為何Listia也沒有躲過通貨膨脹的命運呢?個人認為,其最大的敗筆就是開放了積分兌換美元的機制(為了用戶增長,不得已而為之)。因為多少積分兌換1美元,并不是由官方規定的,而是跟拍賣商品一樣,由市場供需自行決定匯率。用戶需要把積分拿到Listia上拍賣,賣家用美元出價。顯然,Listia團隊是高估了自己的經濟體系:一種只能購買廉價商品的積分,其價值怎能跟”世界貨幣“美元相提并論呢?

因此,大量用戶開始壓低價格,紛紛想把手中的積分兌換成購買力更強的法幣,崩盤由此開始。

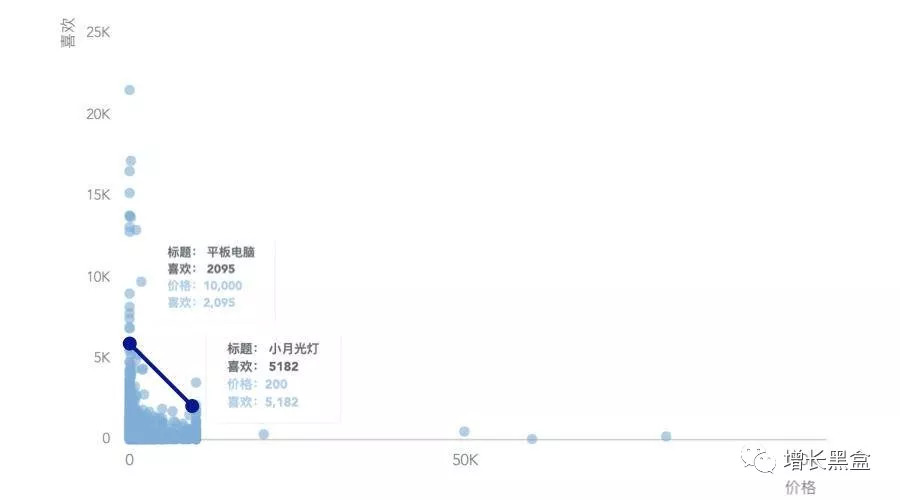

5. 點贊與價格關系

除了從詞云分析物品熱度,點贊數也可以看出物品是否受歡迎。可以說享物說的用戶是對“價格”相當敏感的用戶群體,價格的上升會引起點贊數的急劇下滑。

圖中有兩個節點,分別是靠近Y軸的“小月光燈”和X軸的“平板電腦”;大多數點落在這兩個點連線的區間內。說明多數人還是對10000小紅花以下的平價物品感興趣。

10000朵小紅花以上的物品,少有人關注和喜歡;而商品的普遍熱度在5000個點贊數以下,熱度更大的商品可能是商家和平臺聯合推廣的結果。

三、享物說怎么盈利?

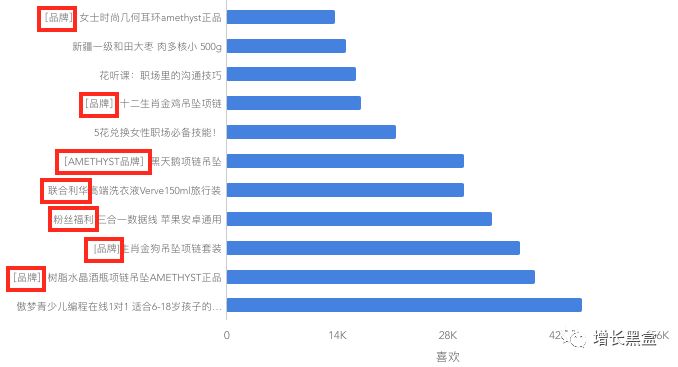

但是,但我們統計點贊數的時候,發現了一個奇怪的現象。用戶的“點贊數”集中在0-5000這個區間,但是點贊最多的產品竟然有4萬多個贊,這是為什么?

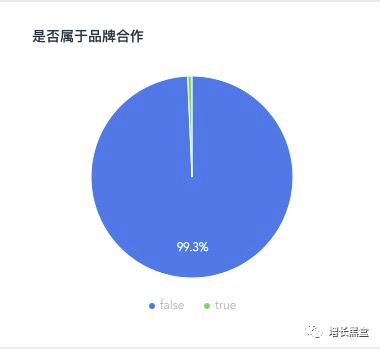

仔細看了下商品標題,最受歡迎Top10產品中,很多都帶“品牌”關鍵字。心想有可能“品牌”關鍵字是商品類別的標記,打開享物說小程序一看,果然該類商品比普通贈送者商品多了一個“商家贈送”的腳標。原來這是商家在享物說上面推廣產品的活動。

享物說、Listia這樣平臺性質的產品如何盈利呢?總感覺在幫別人解決閑置物品問題,匹配一些“送與收”的需求,但它本身的商業模式是什么呢?暗中觀察得出了幾個猜想:

1.成為展示平臺,作為商家推廣的流量入口

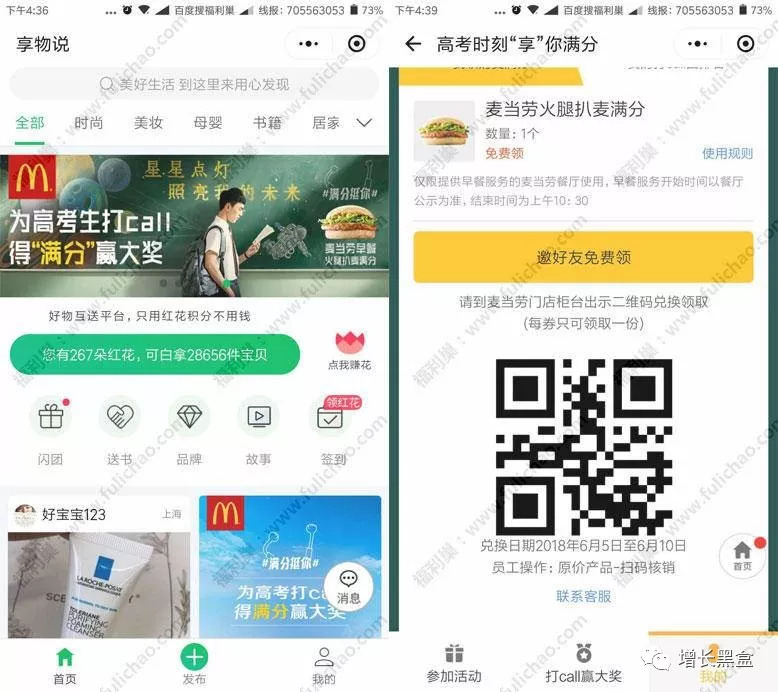

麥當勞曾多次跟享物說合作,高考期間發起“為高考打Call贏大獎活動”。只要點進享物說小程序,上傳照片為考生打call,就能得到一個“麥滿分”。聯合利華為了推出一款新的洗衣液,也在享物說上發起了99朵小紅花0元包郵,免費送洗衣液的活動。享物說作為流量平臺,一方面可以收取渠道費用,另一方面也激發用戶活躍度,提高留存。

當然,平臺給商家提供了一個商品曝光渠道,配套的服務還有:為企業提供用戶精準鎖定、數據跟蹤和分析等后續服務。

多年前,Listia就采用過相同的模式,甚至與百思買、沃爾瑪等巨頭合作推廣商品,在Listia中有個獎品商城,百思買和沃爾瑪把希望被推廣的商品上線到專區,以獲得充分的曝光量。這種策略已經得到了驗證。

根據我們抓取的數據來看, 這7000件商品中,其中有0.7%是商家推廣的。

同時商家入駐的推廣頁也放在了用戶的菜單里,可見這是官方想要探索的方向。

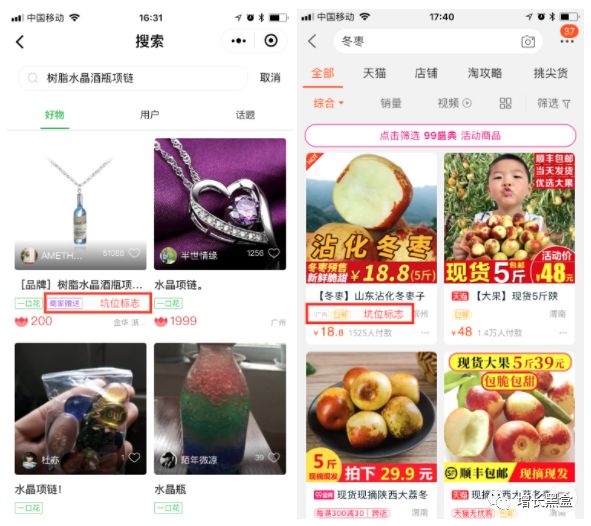

2. 作為二手電商平臺,賣前排坑位

在電商里有個概念叫“坑位”,即平臺關鍵詞搜索,商品出現的位置。店家可以通過競拍的方式把自己的商品優化到前排,享物說作為一個用戶已過千萬的交易平臺,已經具備坑位銷售條件。

在享物說上進行推廣的商家,如果想讓自己的商品在搜索中排名靠前排,就需要向平臺購買坑位;當然,當平臺上競品多起來之后,商家還需要通過競拍機制得到前排展示的機會。有了足夠流量,“賣坑”的商業模式也能跑通了。

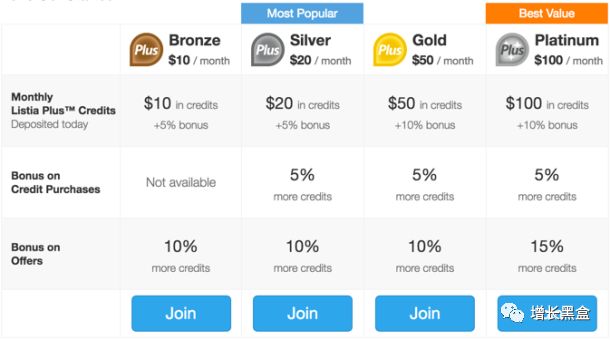

3. 構建付費會員系統,收會員費

類似于淘寶88VIP卡和亞馬遜Prime會員卡,Listia也發售自己的會員卡,主要享受3種福利:

- 每月為賬戶增加一定比例的積分

- 購買積分時,額外贈送一定比例的購買額度(Listia可用美元購買積分)

- 會員物品成功送出,多獲得一定比例的積分回報

Listia的會員體系是建立在每天超過1萬單的交易體量上(2014年數據),閑置物品的種類從一根針線到珠寶首飾已經非常豐富,足量的物品有利于提高用戶粘性,是會員制度的基礎。但目前享物說還處于平臺初期,物品的品類大概只有Listia巔峰時期的10%,估計上線“會員卡制度”的條件還不夠成熟。

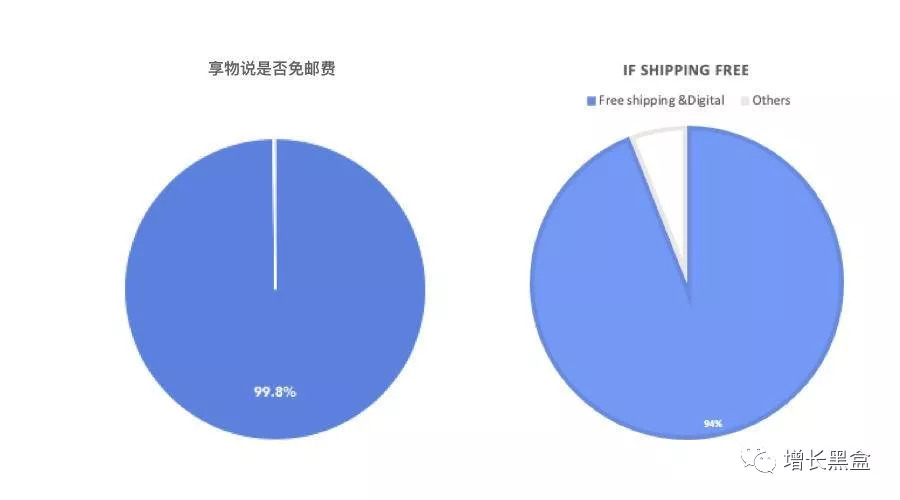

4. 郵費差價

從數據里我們看到了兩個平臺唯一一個極端不同的行為——是否包郵。享物說上不包郵占99.8%,幾乎所有的商品都是買家付郵費;而Listia不包郵只占6%,絕大多數商品是賣家付。享物說目前是和順豐合作寄件,我們推測享物說如果從郵費中提成,每天能有4w郵費分成收入,每年就是超過千萬的收入(假設平均郵費為12元/單,順豐全國包郵成本8塊/單)。

而Listia則是贈送者掏錢付郵費,為什么有人愿意送東西還倒貼郵費?這可能跟公共政策有關系——在美國扔垃圾也要付錢。據說在美國硅谷的某個社區,政府會在專門的時間到社區收垃圾,收垃圾明碼標價,比如27寸以下的電視收費41刀,車輪胎收費21刀等等,這可能就是有人在Listia上免費送、倒貼錢的原因了,當“垃圾處理費用”大于郵費時,交易便可達成。

5. 交易抽成

Listia從2015年開始允許美元和積分互相兌換,用戶將積分提現成美元時,平臺從總金額中抽取20%作為手續費,比銀行取錢還高;2018年發行ICO,Listia開始從交易中抽成,每筆交易成功觸發智能合約,平臺從交易中抽取10%的XNK作為手續費。按照我們之前計算的14美元的平均客單價,每天達成1w單的話,Listia可以通過抽成日賺1.4w美元。

而目前來看,享物說并沒有任何“抽成”機制。

四、總結

通過以上數據的對比和分析,我們可以發現:

首先,享物說想要解決的痛點并非是個偽需求,畢竟那么多物品被拿上來送了。但是,在快速擴張中,也存在商品供給和活躍度不夠的問題。同時,由于其是免費模式,后面還需要找尋更有商業價值的二級火箭、三級火箭。

雖然商品流通效率很高,能夠形成一定競爭力,但“高速流通”這個需求對于二手商品來說,應用場景非常狹窄。所以,盡管享物說坐擁千萬流量的金礦,但是否能夠支撐起6.5億美金的估值,還是個問題。

其次,享物說流通的商品以價值低、不保值的非標品為主(如日用品),商品本身不用花錢,而郵費成為平臺交易的壁壘。我們觀察到,享物說商品的運費絕大多數在8-12塊之間,少數18塊。而這個價格區間實質上是在跟拼多多分用戶。在用戶理性的前提下,只有購買方認為物品價值大于運費時,交易才會產生。而Listia是“大件垃圾處理”費用大于“送出去的郵費”時產生交易。

第三,從“價值流動”上來看,用戶對于價值需求的差異會成為交易的驅動力。小紅花作為“貨幣”,要么通過交易獲得,要么付出勞動(比如邀請新用戶)。

對于三四線用戶來說,他們的“拿”的需求可能大于“送”,那么就必須不斷靠完成一些拉新、留存的指定行為來獲取小紅花。而對于一二線人群來說,更傾向于“送”,那么靠交易獲得小紅花就更容易了。

換句話說,三四線用戶給享物說平臺"打工"刷數據,換取“貨幣”,一二線用戶通過資產兌換“貨幣”- 這代表了財富的勞動升值與資本升值。看上去,這滿足的三方的需求,但問題是這種驅動力難以長期持續。因為以補貼形式發放“貨幣”,憑空印鈔,勢必會加速貶值;另一方面,一二線用戶手中囤積了大量“貨幣”,但缺少“拿”的需求,不利于價值流通。

五、啟發

總結來看,享物說的長遠發展還需要解決的問題有兩個:

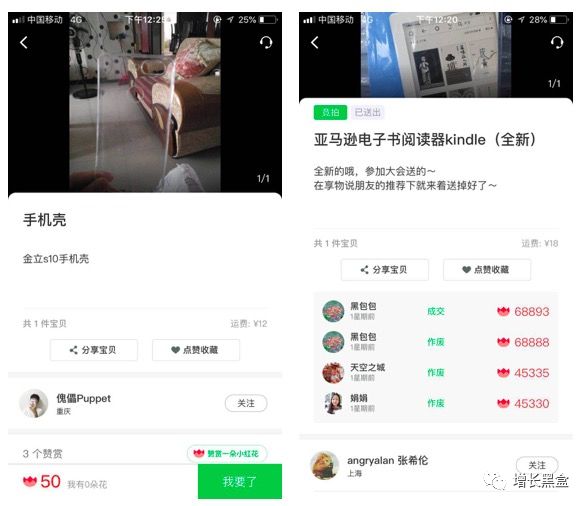

1.提高商品的價值

只有大量廉價的非標品,其實競爭力很弱 - 我們已經有拼多多了。雖說積分降低了交易摩擦,但郵費會成為買方和賣方雙向的障礙,也不利于價值的流轉。我們認為,鼓勵用戶贈送價值更高的商品,會成為一種解決方案。大家可以看到,左圖這個手機殼,看起來不咋地,卻要花費12元郵費。而右邊是Alan@增長黑盒送出的一個全新Kindle,郵費只要18元。你更傾向于攢積分買右邊這個呢,還是隨手買下左邊這個?當然是這個Kindle。

所以,要想形成正向循環,需要商品價值超過郵費,這樣才能實現小紅花的長久流通。如果大家把多余的Kindle、凌美鋼筆、暢銷書、京東禮品卡紛紛放到平臺上來,其他用戶自然能感受到商品的價值,并愿意花高價拍下。為了賺更多小紅花,大家又會拿更多高價值商品來拍賣 ,從而形成正向循環。

所以,享物說應該強調“有價值的閑置物品”這個概念。比如,我寧愿用小紅花換購一臺二手的小米電視,也不愿意去拼多多上買一臺新的“小米新品”。

2.克服通貨膨脹

Listia就沒能夠承受住這個挑戰 - 在平臺通貨膨脹嚴重、用戶增長停滯的壓力下引入美元互換機制,企圖通過積分套現來吸引新用戶和提高留存,本來以為是一劑“以毒攻毒”的良藥,但沒想到卻是由盛至衰的轉折點,平臺從此自此走向崩盤。

所以,我們認為克服通貨膨脹的第一要點就是不要把積分與法幣掛鉤。目前來看,沒有哪種積分的購買力能夠趕超法幣。

其次,要控制“印鈔”的數量。也就是說,官方可以用降低獎勵額度的方式來減少小紅花的發行量,比如現在邀請一個用戶給25,通貨膨脹來臨后降到5.

3.增加“貨幣”銷毀的機制。

比較可行的方式就是讓商家承擔銷毀功能。當商家入駐并發布商品后,用戶是需要消耗小紅花來兌換的,而商家本身又不會使用小紅花。這樣一來,相當于商家活動的小紅花收入全部被銷毀,從而減少了流通代幣總額。對商家活動的頻率、商品價格加以調控,必然能夠控制代幣流通量。

另一方面,送高價值物品的用戶可能無法快速消耗小紅花。比如Alan@增長黑盒因為送了一個Kindle,現在有70000朵小紅花,但是還沒有物色到心儀的物品。

在這里可以考慮引入慈善捐助小紅花,或者抽獎、奪寶(類似一元奪寶)等機制,可供人們在娛樂或者做公益時消耗小紅花。

最后,不知道大家注意到沒有,Listia成立的2009年,恰好是美國金融危機后一年,而享物說興起的2018年,是10年經濟周期將要到達的拐點。

巧合背后是二手商品流轉的必然。我國正面臨經濟下行、增速放緩,人們對現金的消費欲望降低,對性價比越來越看重。這些宏觀現象可能就是對“閑置流轉”的積極暗示。

在發達國家,二手交易早已成為習慣。比如瑞典,二手交易占到了國家GDP的10%;日本1989年經濟遇到泡沫,其它行業受到重創的同時,二手奢侈品拍賣卻屹立不倒。

不得不說,享物說正站在風口上。但是,它能否克服種種難題,給用戶創造更大的價值?讓我們拭目以待吧。

本文為@運營喵原創,運營喵專欄作者。