這一季《吐槽大會》,文化人許知遠上節目受到熱議,“有文化的吐槽”上了熱搜,火出圈了。

“人字拖賣全網最高價”“我不理解,為什么他的拖鞋要賣298,但我理解,為什么賣不出去。”

這一集,主咖是薇婭。直播帶貨一姐,一年賣貨300多億。

許知遠高價賣拖鞋被吐槽的一塌糊涂,于是他借此,反吐槽薇婭,說:

“薇婭直播間里的商品,如此豐沛,價格如此低廉,頓時讓我對薇婭的能力產生深深的懷疑。這種物美價廉的東西,賣得好算什么本事。有本事,賣我的拖鞋,298一雙,全網最高價。 誰能買到更貴的,記得來找我補差價。”

“物美價廉賣的好,算什么本事?有本事,你賣全網最高價啊。”

這句話,不懂薇婭,更不懂帶貨。

當然,這是個段子。但如果有網友當真的話,那么他就是不理解薇婭的商業邏輯,或者說,不理解“直播帶貨”。

我以前寫過幾篇文章,分析直播帶貨。今天,我從經濟學的角度再來解釋一下。

—?1?—

只看“直播帶貨”這個詞,你感覺是在做什么?

賣貨,幫品牌商賣東西、幫企業賣東西。

順著這個邏輯,自然得出,主播們擁有的是帶貨的能力。

那么你想,幫人賣東西,拿便宜的價格去賣,算什么本事,幫人賣貴才叫本事。

說的對啊。

許知遠的吐槽,“有本事你把價格賣貴”,就是從這個角度來看的。

但這對嗎?

其實不是。

站在薇婭的角度,一年賣貨300多億,不是因為她有帶貨的能力,而是因為有砍價的能力。幫助粉絲們砍價。

這兩種能力是截然相反的。

為什么?

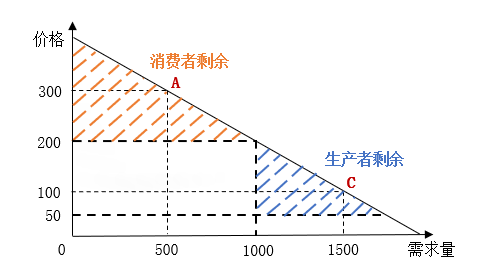

經濟學里有一個非常經典的模型:需求價格曲線。

什么是需求價格曲線?

在一個坐標軸上,縱坐標是價格,橫坐標是需求量,一條傾斜向下的曲線,就是需求價格曲線。

當價格上升,需求量就減少。價格下降,需求量就增加。

P是price,價格。Q就是quantity,數量。

上圖中,價格P1>P2>P3,需求Q1<Q2<Q3。

對應到需求曲線上三點,從A到C,價格越來越低,需求越來越多。

也就是說,價格越低,買的人越多。價格越高,買的人越少。

我們常說的“物以稀為貴”、“薄利多銷”,就是源于這條曲線。

—?2?—

那么,如果你今天做一個產品,或者賣一件衣服,會定哪個價格?

這個問題很難,因為定價關乎銷量,決定了會有多少人買,又有多少人不買。

我們換一組數字來看。

現在你定價200元,那么從1000往左的這群人,他們都有機會購買產品。

因為這群人覺得,200元的價格是我能接受的。

假設這1000人都買了。

但是你發現,在這群人中,顧客A原本是可以接受用300元來買你的產品的。還有人能接受400、500甚至更高。

這樣一想,你感覺自己少賺了錢。你多希望每個人都用他能承受的最高價買走。

本來你能賺到的一些錢,你沒賺到。

這個問題,在經濟學里有一個專門的詞,叫“消費者剩余”。

反過來看另外一件事。

從1000往右,到1500、2000以上的這些人,他們只接受比200元低的價格,你的定價超出了他們的承受范圍。

也就是說,你定200元,會有一群人不買。

但是,你的成本其實是50元,在50到200之間,只要任何人買你的東西,你都能賺到錢。

你雖然希望這群人能買你的東西,但顧客C原本要花200元買,現在100元就買走,你感覺被占便宜了。

消費者用越低的價格買走,你的利潤越被壓縮。

所以你定價200元,是保留了一部分利潤。

被生產者保留下來的這部分,就叫“生產者剩余”。

當價格越高時,消費者剩余的面積越小;價格越低時,生產者剩余的面積就越小。

這兩個概念非常關鍵。

什么是“消費者剩余”和“生產者剩余”?

我們常遇到一個場景:

你去批發市場買一件東西,通常情況下,售貨員會上下打量你一眼,然后給你報了個價。

然后,你們會開始討價還價。

最終,每個人買到這件物品的價格,可能是不一樣的。

換成你媽媽去買,幾乎一定比你買到的價格更便宜。

為什么?

因為信息不對稱時,就會有生產者剩余和消費者剩余。

什么意思?

就是你的心理價位和賣家的成本之間,是存在一定空間的。

你覺得這東西300元以內,你都愿意買。

而對于賣家來說,如果能300元賣掉,太好了。但成本是50元,理論上51元他也愿意賣。

最后以什么價格成交,就看你們倆議價能力了。

如果賣家的討價還價能力很強,最后200元賣給你了。

你覺得還不錯,比想象中便宜。這時你就占有了100元的消費者剩余。

而如果你的討價還價能力很強,最后你100元錢買走,你就占有了200元的消費者剩余。反過來,就壓縮了100元的生產者剩余。

雙方通過不斷討價還價,試探對方的底線,最終確定成交的價格。

試探,就是因為50元(成本)往上,300元(心理價位)往下,都是空間。

為什么會出現討價還價的場景?

因為有消費者剩余和生產者剩余。

雙方如何獲利?

商家通過賣貴,來賺取消費者剩余。顧客通過壓價,來壓縮生產者剩余。

—?3?—

理解了這些概念,我們回到開頭許知遠吐槽薇婭的那句話:

“物美價廉賣的好,算什么本事?有本事,你賣全網最高價啊。”

再來重新理解一下,就是在說:

“你幫我把本來沒有賺到的(消費者剩余)全部賺走,才是本事。”

這是“把東西賣貴”的本事。

所以,許知遠是站在品牌商的立場說的這句話。

品牌商打心眼里,一直想把圖上這塊橙色都賺走。薇婭,你能不能幫我賺這些錢?

薇婭聽完,呵呵一笑,我的存在不是來賺這個錢的。

兩者的本質邏輯是不一樣的。

那,薇婭的存在是來做什么的?

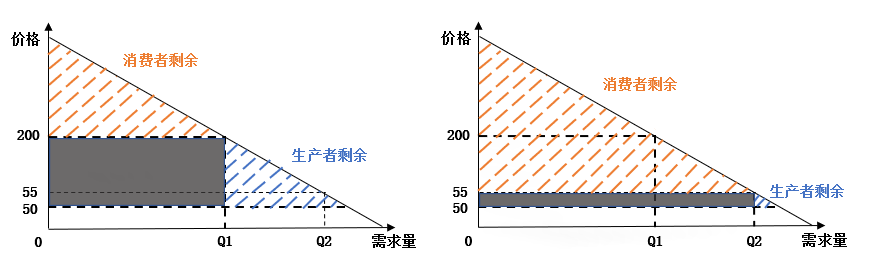

現在產品定價200元,你的成本是50元。今天在薇婭直播間,我們賣55元。

還看這張圖。

你從來沒賣過這么便宜。

賣55能賺多少錢呢?

就是圖上灰色這一塊。

薄利多銷,價格定低之后,銷售量就變大了,從Q1擴大到Q2。

而把價格降低,薇婭是來站誰的?

她是站消費者的。

我的存在,可不是來幫你(品牌商)賺消費者剩余的,我是來幫消費者擴大消費者剩余的。

價格越往低定,擴得盡量大,我就團結了越多的Q,Q就是消費者。

把價格拉低,也就意味著,大大縮小了生產者剩余。

品牌商在我這兒,要把生產者剩余讓出來。如果你覺得會虧錢,就不要和我合作。

讓出來之后,薇婭就獲得了一群人,這群人叫做“薇婭的女人”。

這群人靠薇婭,獲得了更大的消費者剩余。

“把東西賣貴”,是縮小了消費者剩余,而薇婭的成功,恰恰是擴大了消費者剩余。

所以說,薇婭最大的本事,不是帶貨,是為粉絲砍價。

—?4?—

每個品牌商給商品定價時,都是在衡量。灰色和橙色這兩塊區域的大小。

小米公司,就是選擇了薄利多銷這條策略,因為他覺得灰**域,可能比橙色面積更大。

奢侈品公司,則選擇了用高價來賺取橙色消費者剩余這部分。

而更多公司會選擇在中間區域定價。

現在直播間以超低價格賣貨,把生產者剩余讓出來,也就相當于品牌商支付了一大筆錢。

那,為什么品牌商愿意這么做?

因為直播的品牌效益,給了他廣告價值。有1000多萬人看直播。

這筆錢相當于投了廣告,這廣告價值讓品牌商覺得不虧。

于是,雙方合作達成。

直播帶貨的商業邏輯是三方獲益:

1,用驚掉下巴的商品價格讓用戶獲益

2,面向大量用戶的宣傳效果讓品牌獲益

3,最終品牌商提供的宣傳費和提成讓主播獲益

李佳琦曾經因為某品牌給他的價格要比其他渠道貴20元,于是他在直播間宣布“永遠封殺這個品牌”,甚至說“給我淘寶彈窗的資源都不會再合作”。

為什么李佳琦會這樣做?

因為主播必須要給用戶全網最便宜、驚掉下巴的價格,只有這樣,才能吸引更多人關注。

也因為主播就是用戶代理人,始終為用戶爭取利益。

最后的話

品牌商想靠縮小“消費者剩余”賺錢,薇婭是通過縮小“生產者剩余”來掙錢,這天生是兩個不同的模式。

今天如果品牌商找你,把200的東西賣到300,利用信息不對稱,可能也能賣出幾個,但這不叫本事。

真正的本事是,你能不能反過來,讓品牌商必須把價格從200拉到55,讓消費者獲得更大的利益,并且他還同意。

段子終歸是段子,直播這個游戲背后,經濟學原理原來是這樣。

如果主播要選一方站,只有站用戶,為用戶爭取利益,才能把事情做大。

薇婭稱自己的粉絲,叫薇婭的女人們,因為薇婭最大的本事,就是為粉絲向全世界砍價。

所以,想成事,要本著死磕自己,為用戶服務的精神,做好用戶代言人,共生共贏。

祝福。

-END-

本文為@劉潤原創,運營喵專欄作者。