前言:一個運營,拉新、促活、留存的方法論你都很懂,活動方案和各種SOP文檔也都很清晰,內容方向和視覺傳達也優化到了最優,可是預期結果還是不理想。為什么?

因為,用戶心理+情緒管理+決策模型>活動設置+內容分發+各種方法論,前者是有靈魂的內,后者是形式操作的外。有了對內的思考,配上對外的操作,才能達成預期。

如何更好的幫助甚至主動引導用戶做決策呢?看完這篇,也許對您有幫助。

一、心理、情緒之前,關于用戶運營錯誤的認知

項目展開前,有資金沒流量,沒優質供應鏈;總以為,找到好的流量分發渠道匹配優質供應鏈,事兒就成了。等到流量有了,供應鏈跟不上又開始發愁。等到流量和供應鏈都有了,內部協作和用戶留存跟不上更發愁。

所以,用戶運營和增長不是單點和單個面的工程,而是全系統多模塊的協作。

有商品數量增長、品類結構的增長,有市場品牌覆蓋面、知名度、美譽度的增長,有用戶層面新用戶開源,老用戶留存,健康的用戶結構配比的增長。

優質的用戶結構,可以參考兩點。

第一,20%的核心用戶創造了80%的用戶價值;

第二,1%的kol和9%的koc90%的普通用戶是相對穩定的用戶圈。

拿魚塘來舉例,那1%就是存貨多年的超級大魚,那9%是可以捕撈的中上等魚,另外90%就是普通的小魚和在生產的魚苗。

然而,回歸話題,用戶的增長和運營。做好了用戶拉新和留存就萬事大吉了嗎?遠不止。

拉新、促活、留存的方法論你都很懂,活動方案和各種SOP文檔也都很清晰,內容方向和視覺傳達也優化到了最優,可是預期結果還是不理想。

為什么?因為,那些只是工具和戰術上的堆積,不能源頭上驅動用戶行為。

不同用戶群里同樣的拉新方法論適合嗎?不適合。面對細分用戶,我們要深入感知用戶心理,和所處場景即時情緒,根據心理變化制定運營策略,才能更好地引導用戶做決策,達成運營想要的目的。

二、關于用戶心理和情緒,這幾點運營人必須知道

快樂、憤怒、悲哀、恐”四種基本情緒,即喜怒哀懼。

快樂:是指一個人盼望和追求的目的達到后產生的情緒體驗。

憤怒:是指所追求的目的受到阻礙、愿望無法達成時產生的情緒體驗。

悲哀:是指失去心愛的事物或理想、愿望破滅時產生的情緒體驗。

恐懼:是指企圖擺脫和逃避某種危險情境,而又無能為力時產生的情緒體驗。

不安= 恐懼+擔憂。比如,疫情剛爆發時期,面對未知的新增病例,和沒找到病發的源頭,都會讓人們處于不安。

煩躁=累+厭惡+惱怒。比如,你加班了一天回家路上遇到加塞的車子。

羨慕=喜歡+占有欲。比如,你羨慕剛發布就能到手的蘋果12。

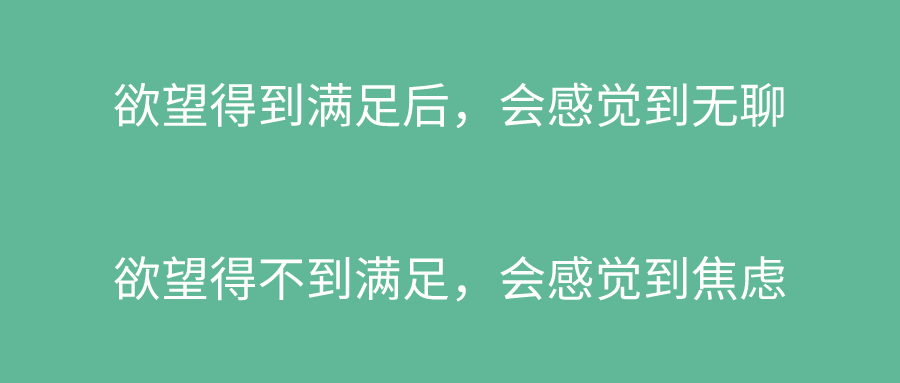

我認為好的產品,就是不斷的模擬用戶成長心智,就像《王者榮耀》的進階之路,讓用戶的欲望一點點被滿足。處于焦慮和無聊的中間,而一直被調動情緒,被上癮。

有游戲類產品,學習類產品,購物類產品等。底層出發點都一致,滿足用戶的無聊,打發用戶的焦慮,從而侵噬用戶的時間。

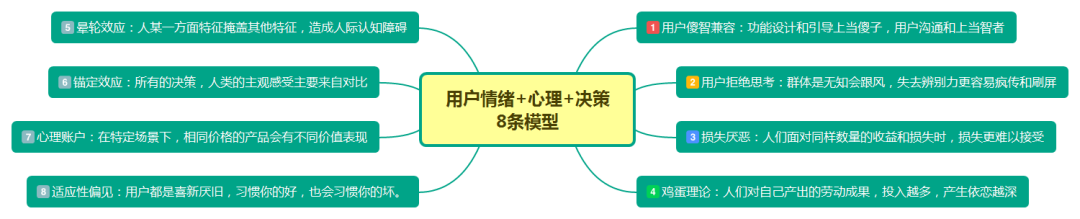

三、設計用戶情緒和決策,這8種認知模型需牢記

1、用戶是傻子又是智者:

當傻子不是去欺騙客戶,而是去解放客戶。

讓用戶減少學習成本,讓用戶容易上手,功能簡化,說人話不繞彎子。

比如,你以為很簡單的事情,在別人眼里可能是個巨大困難。所以,在產品設計和運營動作上,一定要把用戶當傻子,最大程度上降低決策和思考的時間。在設計活動時候一定要把用戶當精明的智者,因為他們會比價,會整體評估綜合考慮后做決策。

2、用戶不會思考:

不會思考,而且是不愿意思考。

用戶只會跟風和隨大溜,在群體面前個人往往都會失去理智。

比如,各種刷屏事件,各種荒謬的謠言等。滿屏的吃瓜新聞,跟風的朋友圈刷屏等,都指向一個觀點:大眾沒有辨別能力,因而無法判斷事情的真偽,許多經不起推敲的觀點,都能輕而易舉的得到普遍贊同。

記住,群體用戶只會干兩件事情,錦上添花和落井下石。

人們面對同樣數量的收益和損失時,認為損失更難以接受。同樣的損失帶來的負效應為同量收益帶來正效用的2.5倍。

大部分人在做決策時會陷進沉沒成本里,而影響到下一步的決策。

比如,一套家具2000元,另加20元運費送到家。消費者感知,這么貴的家具竟然還要運費,很容易流失。如果換種說法,家具2020元自提便宜20元。消費者感知,這樣能省20元,成交率會大大提升。

同樣價目,給用戶帶來的心理體驗卻不同,這是心理學上的損失厭惡。

4、用戶迷戀于付出:

人們對自己產出的勞動成果,投入越多,產生的依戀就越深。

這和HOOK上癮模型,有異曲同工之妙,雞蛋理論的應用有兩點。

第一讓用戶有參與感,第二讓用戶付出勞動。小米,早期米粉的運營,就是很好應用了這兩點。

從產品角度思考更清晰,當用戶付出了足夠的時間和經歷在產品,用戶的遷移成本會越來越多,流失率也相對降低,一年一度的產品賬單回憶錄應用的就是這個原理。這是心理學上的雞蛋理論。

5、用戶喜歡主觀判斷:

在人際交往中,人身上表現出的某一方面的特征,掩蓋了其他特征,從而造成人際認知的障礙。

不只是人,物也一樣,人們很容易慣性認知,比如,拼多多已經是一個市值2100億美元的公司,很多人還是認為拼多多就是假貨,平臺質量差等。不關注數據,而僅憑主觀印象去判斷和決策,這是心理學上的暈輪效應。

6、用戶決策需要對比:

人們為不熟悉的事物評估價值時,會把熟悉的類似事物或不久前接觸的無關事物當作錨,來評估這個不熟悉事物的價值。

換言之,人們對價格沒有認知,不知道一個東西到底值多少錢,就會尋找參照的價格,哪怕這個參照數值毫無道理,這個參照的價值就像錨一樣制約著人們的決策。

比如,星巴克的“依云”礦泉水就是典型代表,一個基準點能幫助用戶決策,標桿和參考很重要,人類的主觀感受主要來自對比,這是心理學上的錨定效應。

7、心理賬戶幫用戶決策:

路上撿到100元和自己掙到100元,價值其實相同,但是在用戶心理卻表現不同。撿到的100元可能很快花完了,辛苦掙來的100元可能會稍作留存。

心理賬戶,是人會在心里主觀對錢進行分類,什么錢該花、什么錢不該花、什么錢該花多少都有一個標準。

比如,中午吃飯就20元標準,花了30元你就會感覺貴,但請朋友吃個飯,你會感覺花100也不多。

如何反向設計應用心理賬戶,幫用戶決策呢?

心理賬戶,和場景是分不開的。

比如,鉆石的價值和愛情、永久畫上等號。人們在購買鉆石的時候,在滿足預算的情況下只會往貴了買,因為心里默認,越貴越能體現彼此的愛、越貴情感越深、越貴心理上覺得情感越久遠。

鉆戒從奢侈品的心理賬戶“轉移”到了求婚必備,圣誕節的蘋果價格是平時的3倍,還能瘋搶一空,都是在某個場景能滿足人們的某種心理,從而更輕易做出決策。

8、用戶都是喜新厭舊:

這是心理學上的適應性偏見,一個人對任何一件事,有了之后就會習慣。

好東西久了,也會習慣,壞東西久了,也會習慣,這是人性。了解這個模型后,你會明白公司給員工發放福利時,多次小額比單次高價值更能讓人產生幸福感。

在產品和運營上又該如何應用呢?

汽車、手機、互聯網產品在不停的更新和迭代,不斷的出新的功能和新的刺激點,就是滿足用戶的適應性偏見認知。比如,今日剛發布的微信8.0被瘋傳的功能,也能很好的應證這個觀點。

本文為@鄭火火原創,運營喵專欄作者。