清晰易懂的導航欄是提升有效轉化的第一步,如何設計一款實用的導航欄呢?

我有個興趣,就是定期不定量地去試用新產品,但最近我越來越困惑了,因為越來越多的產品讓人難以理解,有些簡直到了無所適從的程度。

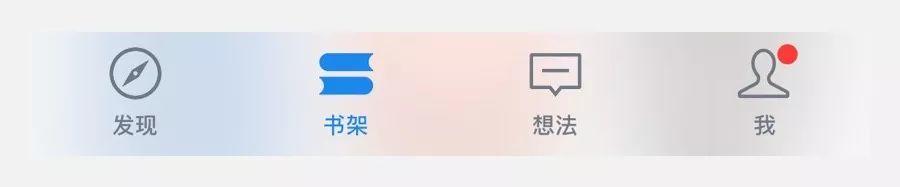

尤其體現在產品的導航欄上面,根本起不到導航的作用,不信你看看下面的導航欄:

假如我是一名新用戶,想看看最近的產品投資的熱點新聞,誰能告訴我究竟應該從哪個入口進去獲取有效信息?

你知道導航欄是能被推導出來的嗎?

在這一輪的科技變革浪潮里,與其說是技術進步,其實更多是整個社會接口界面層的變化,中后臺的業務效率提升仍處在萌芽階段。

引用王興先生的一段感慨:

這里面長出來的很多公司,表面上是科技公司,實際上都是廣義上的中介公司:趁著社會接口界面洗牌的時候,搶先占據了一些中介點。

社會接口界面層的變化,著實提升了現代人與其他對象建立聯系的效率,這里所說的對象大致能分為下面四個方面:

- 人與資訊;

- 人與商品;

- 人與服務;

- 人與人;

- ……

目前市面上基于互聯網技術的產品,本質上都在處理著人與各種對象之間林林總總的關系。

這是“人+X”的模式,在這里我用“X”來代表這段關系中的另一半,盡管在未來會有更多的X,但唯一不變的是人這一部分,畢竟產品是給人用的。

針對上述的這部分關系,這些產品普遍都在引導用戶:建立一段關系 → 消費這段關系。

這個時候,產品的主流程應該圍繞著上述方向做有針對性地引導,很顯然這本應是導航欄以及一切引導模塊的職責。

所以根據產品的主流程,導航欄是可以被推導出來的,而且是能根據用戶和對象建立關系的場景推導出來的。

而那些讓人費解到無地自容的導航欄,簡直就是天然的“新用戶殺手”,有些更是堪比“障礙欄”根本沒有導航作用。

如何根據業務流程設計導航欄的模塊?

在「人+X」這種模式下,用戶的操作行為從源頭上就會分為三類:

- 與“X”建立關系;

- 消費與“X”的關系;

- 自我管理。

下面是我自己常用的一套方法論,分享給大家:

Step1:與“X”建立關系

“X”是這段關系里面的另一個對象,無論是內容資訊、商品、服務還是人來充當這個對象,這一步都可以分為以下兩種方式:

獲取對象

「模塊例子:發現、探索、活動、話題」

這里的獲取指的是用戶通過產品的推薦功能,最終獲取到對象,也就是說這部分用戶有獲取信息、獲取服務的需求,但是并不知道哪種信息或者哪種服務適合他。

這種模塊的功能大部分以推薦為主,模塊內容的周轉率要求很高,只有在高周轉率高密度的內容推薦下,用戶才能不斷發現新事物。(不僅僅指資訊)

所以這個模塊的周轉率是用戶留存和用戶活躍的關鍵,相比之下,其余模塊的更新速度相對比較固定,在沒有新對象獲取的情況下,用戶是不會持續使用的。

通常情況下在重視留存的產品里,用戶需求都是需要被持續滿足的,更期待的聊天、更火爆的新聞、更劃算的商品、更有趣的活動,這都是用戶持續使用的根本原因。

如果一個產品的用戶留存總是很低,大概率就是這一步沒有做好。

在以前,這都是強運營手段的結果,現在基本都是依靠算法來支撐。隨著科技的進步,通過推薦獲取對象的方式,將會越來越普及。

詳情可見之前的文章:《為什么未來更多優質的內容只會通過「推薦」獲得,而非「搜索」?》

尋找對象

「模塊例子:書架、通訊錄、產品、商城」

這里的尋找對應的是搜索,在前面的文章中也有說過,這是個高級行為,只有用戶很清晰自己需要什么,以及這個東西在哪里時,才會去使用搜索行為。

這一點尤其體現在老用戶身上。

諸如書架、通訊錄、產品、商品這些列表類型的模塊都是起著分類作用,這個模塊主要以搜索為主,內容信息大多以庫的形式展示出來,這里是產品對象數量瓶頸的體現。

上面兩種方式,基本是目前互聯網產品里最常用的兩種建立關系的方法,它們所對應的業務場景各有不同,但卻部分重合。

因為新用戶會逐漸成為老用戶,老用戶又會被推薦建立新的關系,新老交替的場景切換,導致這兩個模塊常常并列存在,互相促進。

另外部分UGC的產品,可能會選擇在導航欄中添加發布入口,這也是建立關系的一種途徑。

Step2:消費與“X”的關系

用戶之所以會和新的對象建立關系,是因為這段關系有消費價值。

例如:

- 用戶會關注某個健身教練,希望平時也能跟著教練的課程一起鍛煉;

- 用戶會收藏某個特價商品,希望在合適的時候把它買下來;

只有這段關系有消費價值,才算是真正滿足了用戶需求,如果一段關系只停留在建立的階段,一直沒有消費的入口,這就是一段無意義的流程。

就好比如在使用陌陌的時候,你不斷地添加陌生人作為好友,但卻從來沒和他們聊過天,從消費關系的角度來看,這并不構成真正意義上的陌生人社交,因為這只是一個匹配的過程罷了。

所以必須存在一個模塊,專門是為了消費與“X”的關系:

消費關系

「模塊例子:聊天列表、購物車、關注、消息、動態」

Step3:自我管理

「模塊例子:我的」

顯然,這個模塊的職責就是承擔起一切關于產品賬戶、個性設定、產品交互痕跡的管理。

管理行為包括常見的:刪除、編輯、查詢,這里是用戶擁有自主度最高的地方,也是用戶歸屬感最強的區域。

基本上以上這些就是導航欄設計的底層邏輯。

我們常常會發現,很多產品在導航欄中同時出現:資訊、精選、發現等這種tab,導致用戶短時間內根本無從下手,并不知道應該看哪一個。

這是在同一個業務步驟上,出現多個同質化模塊的錯誤做法,往往這樣子只會瓜分原本就不多的用戶注意力,分發了源頭的頂級流量。

所以你會發現,在很多產品當中,首頁和發現就是個異常雞肋的存在:

- 你的產品真的需要有一個首頁嗎?

- 用戶與對象建立關系的過程當中,真的需要一個首頁來嫁接嗎?

- 首頁在這里到底起了什么作用?

畢竟每多一個步驟,都能帶來不必要的流失。

雅格布的結論

在單一業務場景的產品里面,最忌諱的就是使用同質化的導航模塊,而一條清晰易懂的導航欄是提升有效轉化的第一步。

不同類型的產品導航欄在不同的設計步驟上只是有所側重,但絕不重復,甚至不應在文案設計上設置過多的理解障礙。

產品導航欄的設計步驟:

- Step1:與“X”建立關系;

- Step2:消費與“X”的關系;

- Step3:自我管理。

本文為@雅格布原創,運營喵專欄作者。