編者注:本文來自宇見新書——《洞察力:讓營銷從此直指人心》,本書教大家快速掌握用戶洞察的方式方法。

在開展一次消費者研究,或者說用戶洞察之前,我們究竟要去問用戶一些什么問題?該去收集、了解哪些信息?這兩個看似基礎的提問,卻往往是洞察人員最真實的困惑。有什么會比不重視洞察危害更大的呢?不明方向、不擇重點的盲目洞察很可能是其中之一。

發現營銷理論認為,在一個洞察項目中,我們要去收集的信息會依項目不同而各具差異,但基本上無外乎是用戶的“認知”、“行為”、“需求”和“感知”這四個內容維度(如上圖)。

在這四個維度當中,需求洞察是其中的核心。用戶洞察在整體上是以理解需求為導向的,而其它三個洞察維度,也不同程度地帶有推導、印證用戶需求的使命。這是我們在對四個洞察維度展開討論之前,首先要向大家說明的一點。

用戶洞察的第一個內容維度是用戶的“認知”。該方面的洞察主要是指:

- 了解用戶對你的品牌(品類)的認知。

- 了解用戶對與你針對的需求相近的其它品牌(品類)的認知。

是營銷的核心決定了用戶洞察應該從這里開始,在《洞察力》第一章我們談到,營銷的本質是創造價值與創建認知,那么你首先就要問問自己——我們的品牌為用戶創造了什么價值?這和用戶對我們的認知一致嗎?品牌并不總是了解用戶眼中的自己,這種情況其實比我們想象中要普遍得多。

比如,前兩年我接手到這樣一個需求,要為一個線上“高考社區”提升運營成績。

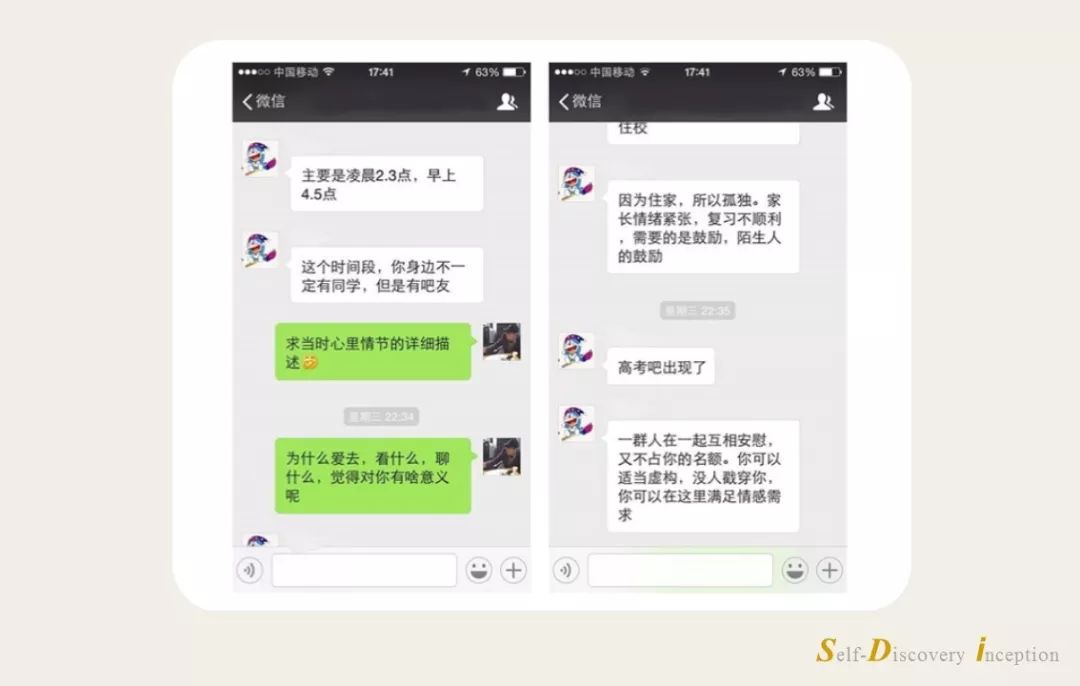

一開始我對這個社區的了解,是這個社區的運營人員告訴我的——主要是提供一些備考資料,組織大家“交流經驗”和“互相鼓勵”。后來我擔心這樣的理解會否流于表面,于是主動做了一個小調查。

我把經常來這個社區的用戶加進一個微信群,記得有一天,一位小伙伴告訴我她經常會在凌晨上來,我當時就很奇怪,難道這么晚還來交流學習經驗?結果發現,原來是她在住家復習的過程中,由于家長情緒緊張,導致自己的復習很不順利。她在這個時間上來,主要是為了發發牢騷,和有相同感受的朋友一起,尋求一些陌生人的安慰與鼓勵。

這個例子讓我們看到,對于品牌所創造的價值,用戶很可能會與你有著完全不同的眼光,而只有了解到用戶的認知情況,品牌才會有改進工作的依據。比如,知道了高考社區并不是品牌眼中熱火朝天的“備戰地”,而是用戶心中排遣郁悶的“小廣場”,我們也就知道了要“多談感情”,要多從為用戶疏導情緒、排遣壓力的方向來運營內容。

除了既有品牌要了解用戶認知,計劃推出的品牌也應該做認知洞察。你或許會奇怪,既然還沒推出,那能了解到什么用戶認知呢?其實這個時候應該去了解的,是與你針對的需求和想要創造的價值有關聯的其它品牌(品類)的認知。

比如,回到《洞察力》第一章提到的“有鹽”APP案例,客戶想做一款滿足生活方式類消費需求的移動互聯網產品,希望我們來為其進行產品規劃。為此,我們先對四個符合客戶需求的既有品類做了基礎研究(這些研究進行于2015年),它們分別是:

- 文藝與生活方式類社區

- 文藝垂直電商

- 生活方式類新媒體

- 生活方式O2O

在這些品類中,有的已經非常成熟(比如線上社區),有的在當時更受資本青睞(比如O2O),有的用戶滲透率與活躍度高(比如新媒體),而有的商業模式簡單清晰(比如垂直電商)。

面對這樣的局面,產品切入點又應該如何決定呢?這就需要借助更深一步的品類認知洞察。

例如在做研究時,乍一看,“文藝垂直電商”似乎是一個蠻誘人的方向,特別是在當時電商規模連年激增的大背景下,如果僅從行業新聞與融資消息來看,這仿佛又是一個新風口。但品類認知洞察卻讓我們得出了完全相反的結論。

比如,在我們開展的焦點小組中,當談到“文藝垂直電商”,受訪者們留下的更多是負面評價。她們有的會談到這類電商平臺的產品價格虛高,但客服及售后又比較草率;有的談到這類平臺,往往只是用漂亮的頁面搭起“花架子”,但真實的產品卻遠不如頁面所呈現得那樣“高端”;還有一個普遍存在的問題,是很多用戶都會擔心在這類平臺上買到假貨,擔心交易過程中的資金安全與個人隱私。

同期進行的社交媒體信息掃描,也讓我們了解到了許多相關線索。比如在知乎上,面對如何看待一系列文藝垂直電商的提問,有用戶坦言——

“一直是當成目錄索引,看好的東西就去淘寶,基本上能便宜不少。”

這里的“目錄索引”,其實就是用戶對該品類的一個顯著認知。此外,一些以設計感為訴求的文藝電商,還在用戶心中留下了產品“徒有其表”、“山寨”的印象,無論是對平臺還是平臺上的產品,用戶的信任度都不高。這些研究讓我們意識到,除非平臺本身已經具備極強的IP效應和媒體屬性,否則以文藝垂直電商切入市場的成功概率極低。

隨著對四個品類相繼展開用戶認知洞察,最后我們發現,只有“新媒體”和“O2O”才是用戶認知更清晰、更正面的品類。這些工作幫助企業避開了陷阱,節省了寶貴的創業時間,也為我們最終尋找到“打造一款以生活方式體驗為核心的APP,讓用戶感知更好的生活方式可行性”這一核心價值奠定了基礎。

“有鹽”案例讓我想到了互聯網行業一直強調的產品創新,其實在我看來,產品創新在很多時候都來源于認知洞察。這意味著你通常并不能在產品中直接找到有關創新的答案,反而更有可能是在用戶的認知當中找到。對于這方面,我們還可以來看看知名廣告人佐藤可士和為麒麟發泡酒所做的案子。

發泡酒是一種在日本流行起來的“高輔料啤酒”,它與普通啤酒最大的差別,就在于降低了麥芽度,從而壓低了售價,所以口感也會比普通啤酒更淡一些。

佐藤可士和在接手這個案子時,客戶給出的需求是,希望推出一款新產品,來延續之前該品牌另一款招牌商品所創造的輝煌。由于競爭商品眾多,該品牌一直做不出什么暢銷新品,于是只能寄希望于進一步降低售價。

應對客戶需求,佐藤可士和先從“品類認知”入手,他注意到,通過降低麥芽度而實現了低價銷售的發泡酒,在顧客眼中就是一種“廉價版啤酒”。大多數顧客都覺得它“不及啤酒香醇”,“趁老爸不注意就調包成發泡酒”的戲言,更是貼切地反映了消費者對該品類的負面認知。

基于這一點,佐藤可士和對客戶的低價策略提出了質疑,他認為在顧客對發泡酒的“廉價”認知根深蒂固的情況下,無論新產品怎么降價,也很難突出自身的獨特價值。

為了解決缺乏獨特價值的問題,佐藤可士和又開始關注“廉價版啤酒的認知是如何形成的?”最后他發現,問題的關鍵恰恰在于“刻意模仿啤酒”。

具體而言,無論是發泡酒的廣告、包裝還是商品陳列,商家們的大多數舉動都是在抄襲啤酒,處心積慮地想要讓自己的商品看起來更像啤酒,避免讓消費者察覺到他們喝到的其實是發泡酒。正是因為沒有將發泡酒本身的獨特性強調出來,結果就導致了在抄襲啤酒形象的基礎上,一味訴求便宜的惡性循環。

基于這些洞察,佐藤可士和很快意識到,這個品類的負面認知,其實是完全有機會向正面轉化的。比如所謂的“廉價版啤酒”,為什么不能是“可輕松享受的現代飲料”呢?而“喝起來風味不足”,難道不正是“口感清爽不膩”嗎?

為了指導創意,他進一步把啤酒比喻成“西裝”,而將發泡酒比作“T恤”,人們喜歡穿T恤并不是因為買不起西裝,而是因為T恤代表著另一種生活方式。

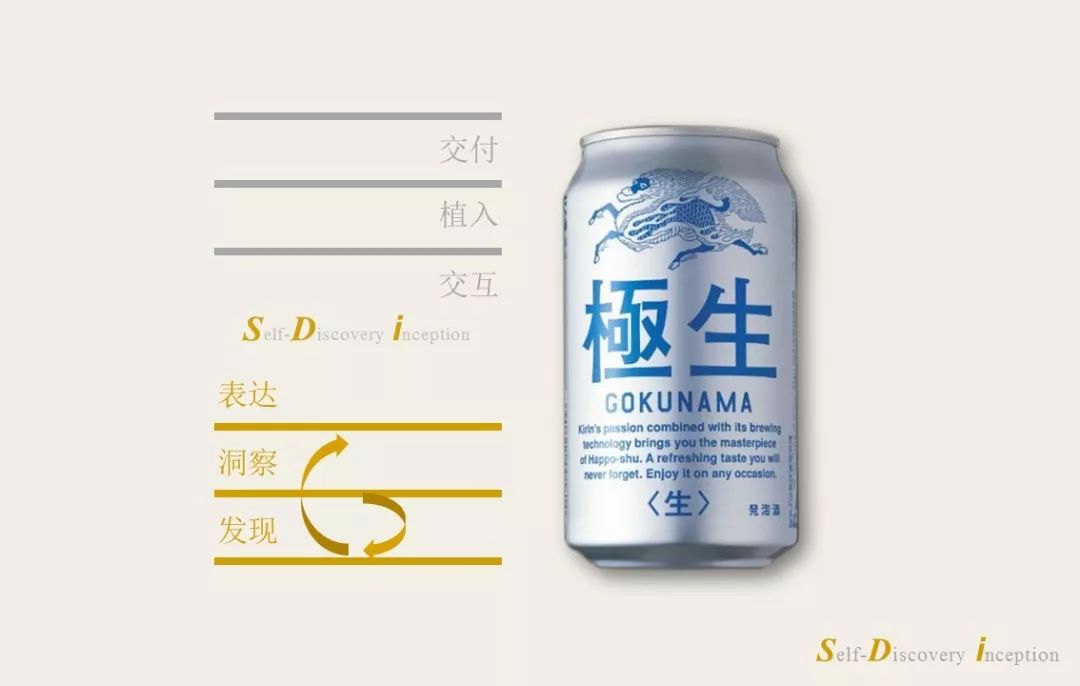

在這種思路下,全新產品“極生”被設計成了極度簡約的冷調風格,產品直接使用了鋁罐本身的銀色,采用藍色單色印刷,一方面突出“清淡爽口”,一方面強化與啤酒的形象差異。通過省略無謂的包裝,還讓產品體現出了“便宜自有它的道理”。在傳播端,佐藤可士和摒棄了花哨的電視廣告,而選擇以平面媒體為主,力推簡潔清新的產品形象。

通過樹立發泡酒的獨特價值,最終,“極生”如愿以償地成為了暢銷新品。該產品的推出,讓發泡酒不再是相形失色的廉價版啤酒,反而搖身一變,成為了一種與啤酒平分秋色的消費新選擇。正如大家所見,“極生”就是這樣一個通過品類認知洞察,幫助品牌取得價值發現(可輕松享受的現代飲料),繼而形成價值表達(產品形象與包裝設計)的典型案例。

在進行用戶認知洞察時,我們不能局限于用戶對產品功能的認知,還需要特別在意他們對品牌(品類)的各種“感覺”。并且,除了關注正面認知,對負面認知也需要高度關注。

比如,前段時間我為某空氣凈化器品牌做了一些用戶洞察,在詢問品牌印象時,有受訪者談到,雖然非常認可這個品牌的專業性,但該品牌產品普遍的純白色、棱角分明的外觀乃至于Logo的形狀,在整體上都會給人一種“醫療感”,感覺更像是醫院里使用的“專業設備”。

實際上這個描述對品牌就很有價值,因為這種“感覺”,可以幫助我們推導品牌現狀與用戶需求之間的矛盾(例如產品形象或許并不符合女性對時尚居家生活的預期),由此品牌也就有了優化改進的依據。

品牌認知可以從本質上反映出品牌強弱,到《洞察力》第八章我們會談及,品牌間的競爭本質上是認知競爭,好品牌擁有更好的認知結構,這往往體現在用戶認知的豐富性、清晰度和一致性上。

要比較兩個品牌,有時候我們可以使用“認知追問法”,例如問一系列用戶,提到“錘子手機”你會想到什么?回答或許是“老羅”,再問“還有什么?”回答或許是“文藝”,再問“還有呢?”把“錘子手機”換成“小米手機”的結果又如何?

用戶對一個品牌的認知回應越豐富、越清晰、越正面,就說明這個品牌的認知結構越有力。

當我們充分掌握了一系列品牌(品類)的認知結構,就可以因勢利導,幫助特定品牌鞏固認知優勢,進一步擴大品牌在用戶心中的“認知份額”;又或者像佐藤可士和那樣,通過巧妙的“改編”,幫助新品牌從全新角度建立認知,這些都是認知洞察對品牌營銷的顯著意義。

—THE END—

本文為@運營喵原創,運營喵專欄作者。